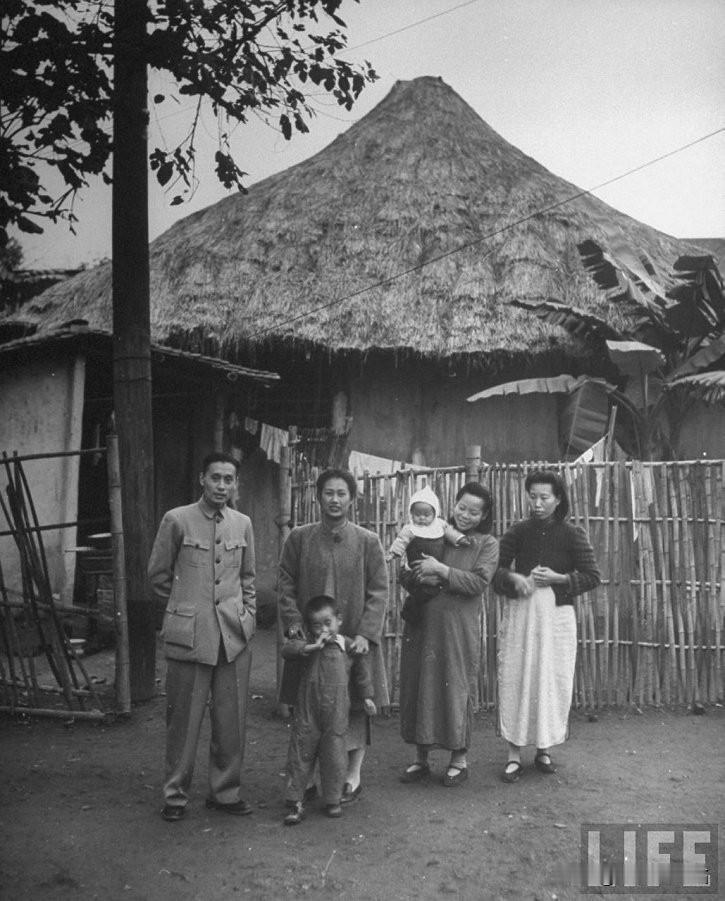

抗战期间重庆人口从1936年的33万激增至1945年的125万,住房极度紧张。政府在1939年前突击建造了195万平方米简易工棚,近三分之一市民居住其中。这类工棚多为竹木骨架、茅草屋顶,墙体用竹篾抹灰,与川西农村的土墙草顶房屋有相似性。 照片是一户拥有两个孩子并雇佣两名女佣的家庭。这户人家可能是暂居重庆的外省籍人员,其草房或为临时住所,经济条件应属中上阶层。两名女佣多为来自川东农村的年轻女性。1945年重庆约有10万妇女从事家政服务,她们每日工作12小时以上,负责做饭、洗衣、照顾孩子等。 1945年重庆普通工人月薪约2000-3000法币,而女佣月工资约500-800法币。一个双职工家庭若月收入达1.5万法币(约合战前30银元),扣除房租(草房月租约2000法币)、食品(占家庭支出60%以上)等,尚可负担佣工费用。这类家庭多为公务员、教师、企业职员或小商人,其生活水平在通胀中虽受冲击,但仍能维持基本体面。 草房通常以原木为框架,竹篾编成双层墙体,中间填充稻草纤维与黄泥,屋顶铺晒干的稻草。这类房屋虽冬暖夏凉,但防火性能差,1940年重庆曾因草房密集引发大火,烧毁房屋1.7万栋。室内地面多为夯土或木地板,采光依赖木格窗,厨房与厕所多为外置简易棚屋。

![第一次去男朋友家,重庆是这个标准吗?[惊恐]](http://image.uczzd.cn/1422930691772133961.jpg?id=0)