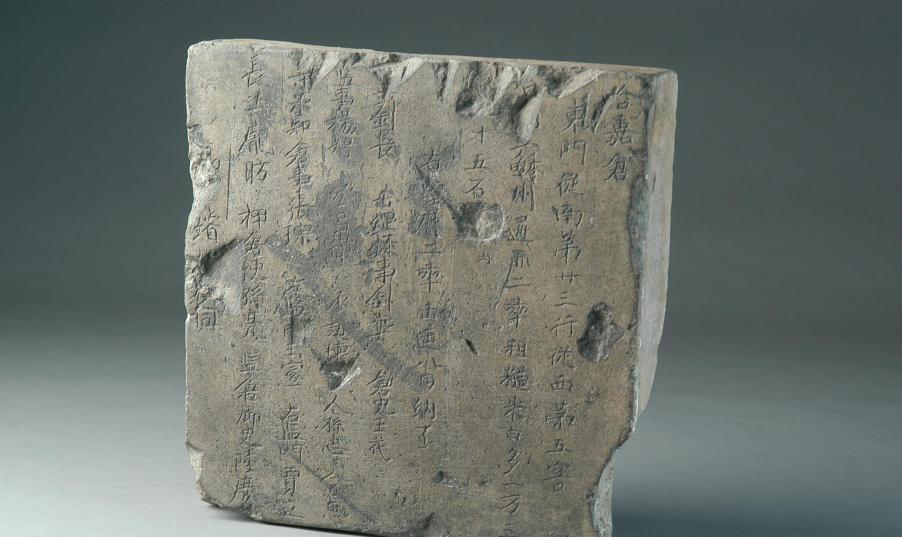

1971年,埋葬1300年的“天下第一粮仓”被打开,窖里竟装了60多万斤粮食,研究发现这些粮食有机质超过一半之多,古人怎么做到保存这么久的? 那年,一处工地上,施工队意外挖出大量地下坑洞。 起初工人以为是古墓,等专家赶到现场才揭开真相,这竟是隋唐时期的“天下第一粮仓”含嘉仓。 更让人震惊的是,粮窖里还堆着60多万斤粮食,埋了1300年居然没烂透,甚至种子还能发芽! 这一发现不仅轰动了考古界,更让现代人直呼“黑科技”。 古人存粮的头号天敌是“潮气”。含嘉仓的建造者早看透了这一点,直接把粮仓修在洛阳城北的高地上。 这地方地势高、土层厚,离地下水位远,雨水再多也淹不着粮窖。 粮窖本身也设计得巧妙:口大底小像个倒扣的大碗,窖壁用火烤得干硬,再涂上防潮的油泥,雨水想渗进来都难。 古人存粮可比装修房子还讲究,粮窖挖好后,先拿柴火把窖底窖壁烤得焦干,接着铺草木灰吸潮,再垫木板防虫。 粮食也不是随便倒进去的,先铺一层粮食,夹一层草席和谷糠,像千层饼一样码放。 最顶上用木板封口,糊上黄泥巴,最后种棵树当“湿度监测仪”:树叶子一黄,就知道粮食可能受潮了。 这套八层防护下来,虫子进不去,潮气透不过,粮食自然能“冻龄”。 可含嘉仓能存全国一半的粮食,光靠硬件可不够。 唐朝人搞出了“刻铭砖”制度,每块砖上写着粮窖编号、存粮品种、入库时间和负责人。 哪个窖的粮食出问题,直接追责到人。粮仓还派重兵把守,防火防盗防敌袭。 这种“科学管理+军事管控”的组合拳,让含嘉仓从隋朝用到南宋,稳坐“天下第一粮仓”500多年。 考古队打开160号粮窖时,看到淡黄色的谷粒还以为穿越了。 化验结果更惊人,这些隋朝谷子有机质还剩一半多,种下去真能发芽! 专家研究后发现,古人防潮、控温、隔氧的法子,原理竟和现代气调储粮技术异曲同工。 现在粮库用的“惰性气体保鲜”,说白了就是升级版的“席子夹糠法”。 含嘉仓的规模暴露了隋唐家底:400多个粮窖,最大的能装240吨粮食,鼎盛时期存着全国一半的税粮。 这些粮食不仅是战略储备,更是王朝的“经济调节器”。 丰收年高价收粮防谷贱伤农,灾荒年开仓放粮稳物价,运河上来往的运粮船,撑起了长安洛阳的繁华盛世。 如今站在含嘉仓遗址上,看着那些排列整齐的粮窖坑,仿佛能听见隋唐运河船的号子声。 古人用最朴素的智慧,把“存粮”这件事做到了极致。 这些穿越千年的稻谷,不仅是农业奇迹,更藏着中华文明生生不息的生存密码。 信息来源: 《隋书·食货志》 1971年含嘉仓考古发掘记录 河南省文物局——文博河南丨“天下第一仓”里的粮窖“说明书”

苏米

[赞][赞][赞]