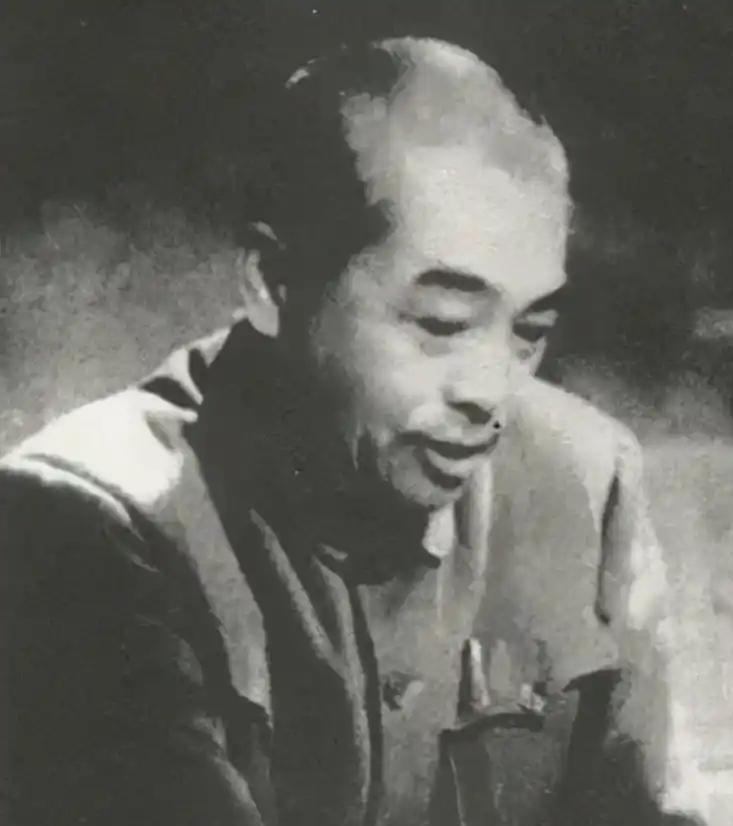

1959年有人让陈再道出面批彭总,陈再道怒斥:把我当成什么人了? “陈司令,您和彭总共事多年,有些话您来说最合适。”1959年8月的一个下午,武汉军区办公室的茶缸冒着热气,来访者试探性地将笔记本推向陈再道。将军猛地拍案而起,震得搪瓷缸盖叮当直响:“让老子当墙头草?你把我陈再道当什么人了!”这场充满火药味的对话,恰如其分地勾勒出这位铁血将领的棱角。 1909年深秋,湖北麻城程家冲的稻田里,一个光脚少年正在泥水里掏鳝鱼。村里人见到他总要加快脚步——程家的小子昨天刚把鞭炮塞进祠堂香炉,前天又往地主家的水车槽里撒了蒺藜。这个被乡邻称作“混世魔王”的皮孩子,正是后来的开国上将陈再道。1926年报名参军时,登记员误将“程”写作“陈”,命运的阴差阳错就此埋下伏笔。多年后他笑谈:“姓陈姓程不重要,重要的是老子干革命没改姓!” 战场上的陈再道像头下山猛虎。1938年冀南反扫荡,他率部三天急行军二百里,硬是用大刀砍出条血路。战士们私下嘀咕:“跟着陈司令,仗打得痛快,挨骂也痛快。”某次作战会议上,他指着地图对参谋吼:“画得跟蚯蚓爬似的!鬼子能从这旮旯钻出来?”转头却把自己省下的炒面塞给伤员。这种爱憎分明的个性,在和平年代反而成了双刃剑。 庐山会议的风暴席卷全国时,陈再道正在武汉整训部队。当说客们带着准备好的发言稿找上门,他抄起搪瓷缸灌了口凉白开:“老子和彭总拍过桌子不假,但那是为打仗!现在要俺背后捅刀子?”来人试图搬出组织纪律压他,却被他瞪着眼怼回去:“你记!就说我陈再道认为彭老总是条汉子!”据在场警卫员回忆,将军骂完后哼着黄麻小调继续看训练报告,仿佛刚才只是赶走了只苍蝇。 这种“认死理”的倔劲在特殊年代更显珍贵。1966年深秋,北京城的梧桐叶打着旋落在总政大院。陈再道握着电话听筒的手青筋暴起:“林总,我脑壳疼,得回武汉治!”电话那头的劝解他压根没听进去,第二天就带着警卫员上了南下的火车。站台上飘来“打倒走资派”的喇叭声,他扯着嗓门对秘书说:“听见没?这调门比当年打小日本还响!”殊不知武汉的局势早已暗流涌动。 1967年2月的京西宾馆会议堪称经典。当话题转到武汉造反派时,陈再道把茶杯往桌上一蹾:“那帮龟孙子算哪门子革命派?真要变天,头一个挂白旗的就是他们!”谢富治阴着脸要记录这话,他反倒乐了:“记仔细点,回头给我抄送份存档。”这种近乎天真的直率,最终酿成了震惊全国的“七二〇事件”。当数万人围住东湖宾馆时,这位身经百战的将军竟和警卫玩起了捉迷藏——他猫在电梯井里对秘书眨眼:“老子打游击那会,这帮娃娃还没投胎呢!” 有意思的是,即便在人生至暗时刻,陈再道依然保持着农民式的狡黠。某次批斗会上,红卫兵逼他承认“反对中央”,他梗着脖子嚷:“我反对错误路线!毛主席说要实事求是,你们敢说这话不对?”噎得小将们直瞪眼。晚年接受采访时,他摸着脸上的老年斑笑道:“他们说我像茅坑里的石头,又臭又硬。要我说,总比墙头草强!” 历史总爱开玩笑。当年那个在水田里捣蛋的乡村少年,或许正是凭着这股子“混不吝”的劲头,才能在惊涛骇浪中守住军人本色。从大别山到冀南平原,从庐山风云到武汉东湖,陈再道用六十年光阴诠释了什么叫“乱云飞渡仍从容”。当我们在档案堆里翻找那段往事,泛黄纸页间跃动的,分明是个永远挺直腰杆的硬汉身影。