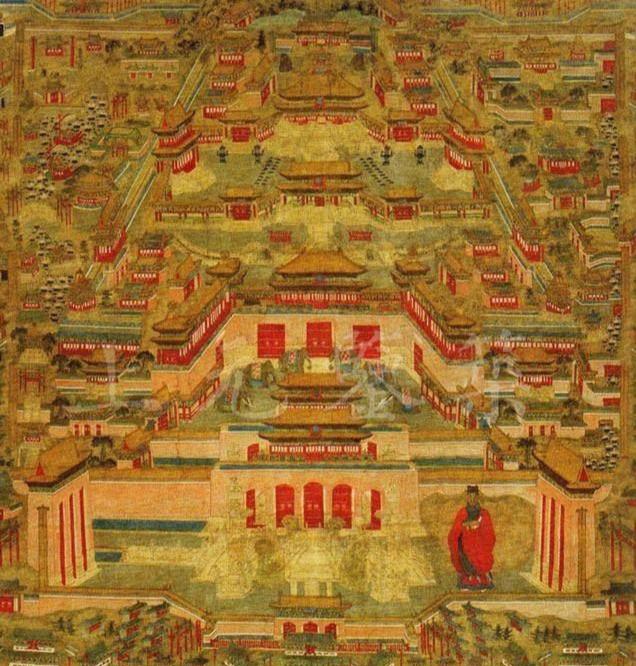

1420年,紫禁城即将完工,作门槛的木材被木匠锯断了一寸,由于无法更换木材,21岁的木工蒯祥冒着被杀头的危险,让木匠把木材再锯一寸!谁知道,此举竟然得到明成祖朱棣的夸奖,这是为何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1420年,北京城中央,一座恢弘的宫殿群正在拔地而起,紫禁城,作为大明王朝的权力中枢,不仅承载着皇家的威严,更凝聚了无数匠人的智慧与汗水。 蒯祥出身苏州香山匠人世家,家族自南宋起便以营造宫室闻名,他的父亲蒯富曾主持南京故宫的木工事务,家族世代传承的技艺为蒯祥奠定了坚实的基础,从小蒯祥便展露出过人的天赋。 十二岁时,他已能独立主持宗祠修建,熟稔《鲁班经》《营造法式》等经典技艺书籍,他不仅精通大木作、小木作,还擅长彩绘,堪称香山帮“全能匠人”的典范。 这种综合能力让他在面对复杂工程问题时,总能找到巧妙的解决之道,正是这份深厚的技艺积淀,让年轻的蒯祥敢于北上京城,投身紫禁城的建设,立志为这座帝国的心脏贡献自己的力量。 紫禁城的营造工程规模空前,每一处细节都关乎皇家的礼制与威严,但在太和殿门槛的制作中,一场危机悄然降临,按《明会典》记载,三大殿的门槛需使用整块金丝楠木,长度七米二,高度一米二,以体现“天子独尊”的礼制规范。 不料工匠在加工时误将一根十二米长的原木截短至六米二,这一失误在永乐朝的严苛礼制下,足以让整个营造司面临灭顶之灾,工匠们惶恐不安,工部官员也束手无策,空气中弥漫着紧张与绝望。 面对这场危机,蒯祥挺身而出,他以超越年龄的冷静与果断,带领三十名工匠闭关三日,深入研究木材的特性与礼制的要求,最终他提出了一个大胆的方案:将残木再次截短至五米二,设计出一种全新的“双龙戏珠”活络榫卯结构。 这一设计以燕尾榫将两段门槛巧妙连接,接口处雕刻鎏金龙首,中心镶嵌一枚铜制火珠,既保持了门槛的视觉完整性,又实现了快速拆卸的功能,这种结构不仅解决了木材长度不足的难题,还让门槛兼具实用性与美学价值。 龙首的造型别出心裁,融入藏传佛教元素,龙眼微阖、鼻梁高挺,暗合朱棣“华夷一家”的治国理念,门槛底部增设的穿带榫,进一步增强了结构的稳定性,便于仪仗队伍通行,蒯祥的这一设计,完美平衡了礼制与实用性的矛盾,展现了他对技术与政治的双重洞察。 当明成祖朱棣亲自验收时,八匹骏马拉着仪仗车从午门直入,门槛稳固且毫无违和之感,朱棣难掩赞叹,对随行官员说:“此非匠作,乃治国之术。”蒯祥的智慧不仅化解了危机,更为紫禁城的营造增添了一抹传奇色彩。 他的创新并未止步于此,这次门槛危机的处理,催生了明代建筑技术的重大突破,蒯祥团队发明的活络榫卯结构,后来演变为“金刚腿”工艺,成为明清官式建筑的标配。 据故宫博物院2016年养心殿大修报告,类似榫卯结构在明清建筑中已发现37处,最早可追溯至永乐十九年,足见其影响之深远。 为传承这一技艺,工部特别设立“营造技艺传承所”,将香山帮的经验编纂成《营造法式补遗》,这部典籍记录了蒯祥团队在紫禁城建设中的诸多创新,为后世匠人提供了宝贵的参考。 蒯祥的设计理念,“外遵礼制、内藏机巧”,逐渐成为明代官式建筑的特色,这种风格既满足了皇家的威严需求,又融入了实用的技术创新,为中国传统建筑注入了新的活力。 蒯祥的成功,离不开他作为匠人的品格与精神,在高压的皇家工程中,他展现出非凡的胆识与责任感。 面对可能招致杀身之祸的失误,他没有退缩,而是以智慧和技艺化险为夷,他的谦逊与专注也令人敬佩,即便身为木工首领,他依然亲手劳作,与工匠们同甘共苦,这种朴实的匠人精神,让他能够在复杂的宫廷环境中始终保持初心。 蒯祥的故事,不仅是一段关于技艺的传奇,更是一场传统与创新的对话,1420年的门槛危机,看似一次偶然的失误,实则是礼制规范与实用需求的交锋。 蒯祥用一柄木工斧,劈开了陈规的束缚,开创了明代建筑的新范式,他的贡献,超越了紫禁城的红墙黄瓦,融入中华建筑文化的血脉之中。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!