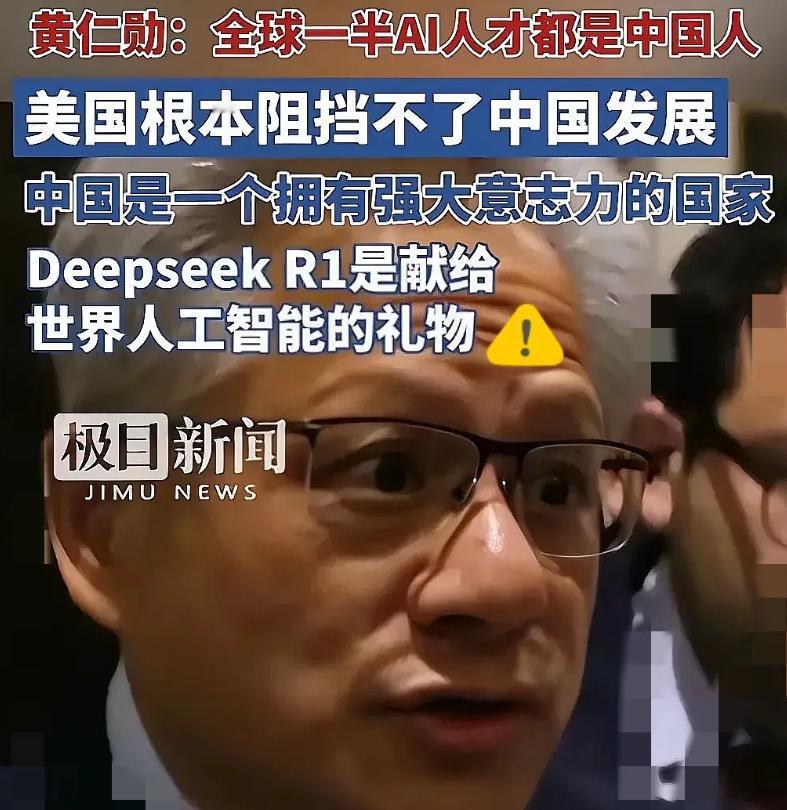

一觉醒来“炸开锅”了… 这事儿看着挺玄乎,其实折射出全球 AI 人才争夺战的白热化。就像当年硅谷抢印度工程师一样,现在顶尖 AI 科学家成了各国争夺的 “数字石油”。这两位清华学霸被英伟达挖走,本质上是中美科技角力的微观缩影。 先说这两位科学家的分量。朱邦华在基础模型领域的研究,相当于给 AI 大厦打地基 —— 他开发的训练算法能让模型效率提升 30%,这意味着同样算力下,中国 AI 系统能多跑三分之一的任务。焦剑涛更狠,他主导的生成式 AI 全链条技术,让国产大模型从 “能说话” 进化到 “能创作”,去年某国产 AIGC 平台能生成 4K 动画,背后就有他的专利支撑。这种级别的科学家,放在任何国家都是战略级资产。 英伟达为啥盯上他们?这就得说到 AI 领域的 “卡脖子” 逻辑。虽然美国在芯片硬件上领先,但中国在算法优化和场景落地方面进步神速。比如清华团队开发的 “悟道” 模型,参数规模比 GPT-4 还大,靠的就是朱邦华这类学者在模型压缩和分布式训练上的突破。英伟达挖人,表面是抢人才,实则是想把中国 AI 的 “软件优势” 掐死在摇篮里。 不过,这事儿也暴露了西方科技巨头的焦虑。去年英伟达 CEO 黄仁勋在财报会上坦言:“中国 AI 工程师的创新速度让我们夜不能寐。” 为了遏制这种势头,他们使出了 “挖人 + 断供” 的组合拳。前脚用年薪千万 + 绿卡诱惑顶尖学者,后脚就联合美国政府限制高端 GPU 出口。这种 “既要你的人,又要你的命” 的操作,恰恰证明中国 AI 已经摸到了他们的命门。 但中国 AI 的根基远非几个科学家能撼动。就拿湖北最近的动作来说,他们刚砸了 30 亿设立三大种子基金,专门支持青年科学家搞原创研究。更关键的是,中国 AI 产业已经形成完整生态链:华为昇腾芯片解决算力问题,百度文心大模型提供算法支持,抖音、淘宝等平台贡献海量数据。这种 “硬件 - 算法 - 应用” 的闭环,让人才流动的影响被大大稀释。 最有意思的是,这种人才争夺正在催生新的博弈模式。比如某些中国科学家选择 “离岸研究”—— 白天在英伟达做基础研究,晚上通过远程协作参与国内项目。这种 “脚踏两条船” 的策略,既享受西方的资源,又不放弃中国的市场。更绝的是,国内企业开始反向挖人:某自动驾驶公司最近高薪聘请了三位从硅谷回流的专家,他们带回来的技术直接让国产激光雷达成本降低 60%。 说到底,这场人才争夺战就像一场 “数字拔河”。西方靠资本优势暂时领先,但中国靠市场规模和政策韧性持续发力。就像当年钱学森回国让中国导弹技术跨越二十年,今天的人才流动也终将成为推动科技进步的催化剂。毕竟,真正的科技创新从来不是零和游戏,而是全人类智慧的结晶。当朱邦华们在英伟达的实验室里敲击代码时,他们的中国同行可能正在贵州的山洞里调试量子计算机 —— 这种竞争,恰恰是科技进步最好的注脚。