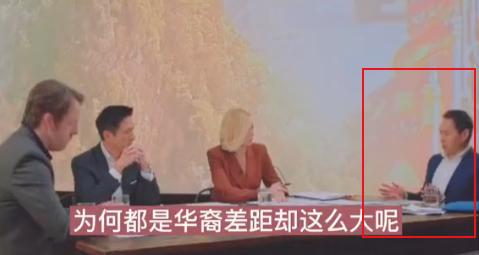

[太阳]澳大利亚知名反华教授李约翰,在节目当中大谈自己的反华思想,但主持人突然对他说道“如果中澳开开战,你们这些华人,都将被关到集中营当中”,面对对方突如其来的言论,李约翰语无伦次起来,开始不断的狡辩自己是澳大利亚人,并不是华人。 (信息来源:中国青年报——“反华”是澳大利亚大选的制胜法宝?;李隽个人主页) 李约翰刚才的口若悬河消失得无影无踪。他慌乱地、几乎是语无伦次地辩解,可主持人脸上那毫不掩饰的轻蔑,仿佛在说这真是个天大的笑话。 这个尴尬的瞬间,恰好揭示了一个颇具讽刺意味的悖论:当一些人和国家,试图通过激烈的“反华”姿态向西方示好,以换取认同与安全时,他们得到的会是期望的回报吗?或者等待他们的,不过是沦为地缘政治棋局里一枚可悲又可弃的棋子。 李约翰这样的人并非孤例。为了所谓的“融入”,他们可谓是殚精竭虑。李约翰曾多次宣称,即使澳大利亚与中国兵戎相见,也要全力支持澳大利亚及其盟友。 华裔作家李隽则更为荒诞,他夸张地宣称“澳洲的汽油干净得能用来炒菜”,中国军舰演习后,他急不可耐地向澳大利亚表达歉意,甚至扬言要“为澳大利亚献身”。 然而现实却给了他们一记响亮的耳光。这种极端的表态,换不来地位与尊重,反而让他们成了旁人茶余饭后的笑柄。 他们就像一件趁手的工具,只有在需要攻击中国时才被想起,一旦失去利用价值,便被随手丢弃。 个体的困境,往往是国家处境的缩影。澳大利亚上演的,也是类似的剧本。五角大楼曾拿出2.26亿美元的“战略物资储备点”投资作诱饵,要求澳大利亚终止与中企的协议。美国试图用这样的方式围堵中资。 澳大利亚为了迎合美国,不惜承受股市蒸发1140亿澳元、牛肉出口暴跌四成的巨大代价,换来的却是美国对盟友“口惠而实不至”的空洞承诺。可事后,他们却将矛头转向中国。 澳大利亚对中国合法的军事演习横加指责,对自己侵犯他国主权的行为却轻描淡写。澳军机硬闯中国西沙领空,他们要却轻轻放下,这种双重标准,不过是“美国例外论”在昔日殖民地身上的翻版。 澳大利亚社会内部的分裂,也为政客操弄“反华牌”提供了土壤。澳智库2024年的民调显示,63%的民众将中国视为“威胁”,但同时绝大多数人又反对对华经济制裁。 这种矛盾心态,恰是全球化时代国家认同危机的体现。政客们乐于将复杂的国际关系简化为“安全与经济”的二元对立,本质上是为了转嫁国内治理失败的责任。澳洲政府一边享受着中澳贸易额高达2200亿澳元的红利,一边又积极配合美军。 无论是李约翰这样的个人,还是澳大利亚这样的国家,他们在“反华”立场上的行为与最终结果都惊人地相似。 他们都试图通过迎合某个外部势力来换取归属感与安全感,却都错误地将敌视特定国家当成了捷径,忽视了自身的核心利益与身份价值。最终他们付出了尊严丧失、经济受损、战略被动与身份迷失的沉重代价,沦为了大国博弈中任人摆布的牺牲品。 不过多数海外华人都明白一个朴素的道理:只有祖国强大,自己的腰杆才能挺直。少数人想通过出卖文化与血脉换取前程,结果往往是竹篮打水。他们丢掉了自己的“根”,最终成了无处可依的流浪者。 对海外华人而言,与其切割血脉,不如正视祖籍国发展带来的机遇,拒绝成为被利用的工具。 对澳大利亚而言,则需要重建基于自身利益的战略自主。这需要政治勇气去超越选举周期,需要民意觉醒来打破恐华的迷思,更需要外交智慧在复杂的世界中找到平衡的支点。 真正的安全与尊严,终究源于内在的清醒与自主,而非向外的依附或对抗。只是如何找准自己的位置,守住这份清醒与自主,才是最严峻的考验。