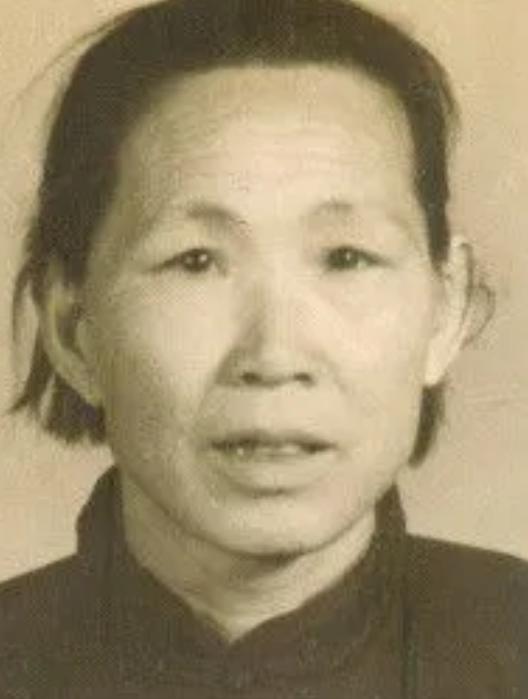

1950年,连长刘玉明结束了军旅生涯,准备转业离开部队,可就在路过火车站时,一个穿着破烂的女乞丐引起了他的注意,就在他踏上车厢的那一刻,一种莫名的不忍让他回头一望,惊讶地发现那位女乞丐正拼尽全力地追赶着即将开动的汽车。 1944年的春天,山东莒南县的洙边村,墙上到处刷着“保家卫国”的标语,可真要动员青壮年去当兵,却是头等难事。谁家不是土里刨食,谁又舍得让自家的壮劳力去前线换命,县里派来的干部急得嘴角冒泡,眼看参军指标就要泡汤。 就在这时,村里识字班的队长,19岁的梁怀玉站了出来。这个梳着大辫子的姑娘,在动员大会上甩出一句话:“谁第一个报名参军,俺就嫁给谁!” 村东头老刘家19岁的刘玉明正蹲在自家门槛上发愁:家里穷得叮当响,爹是瞎子,娘瘫在炕上,妹妹才十五,这日子过得比黄连还苦,娶梁怀玉这样的媳妇,他做梦都不敢想。可现在,机会砸到了眼前。他心一横,猛地蹿上台子,吼了一声:“俺报名!” 这一下全村都炸了,谁不知道刘玉明家是出了名的穷,梁怀玉的爹更是抄起烧火棍要打断她的腿。可梁怀玉硬是顶着全村人的唾沫星子,认了这门亲事。 新娘子穿着母亲用珍藏的红绸做的嫁衣,却当场撕下一半,搓成一根红头绳塞到丈夫手里当信物。新婚不过十二天,这对新人就天各一方,一个奔赴前线,一个留守后方。 从此,梁怀玉一个人扛起了婆家四口人的生计。她白天在地里干活,晚上给公婆煎药,天不亮就上山砍柴换小米,用单薄的肩膀撑起了一个风雨飘摇的家。 除了家务,她还把精力都投到支前工作上。她组织村里妇女没日没夜地赶制军鞋,光她带着做的就有3800多双。淮海战役炮声一响,她又组织担架队,在枪林弹雨里抬伤员,棉袄里的棉花都让血浸成了硬块。 1947年国民党军队打回山东,她连夜带人把村里的公粮藏进山洞,保住了前线的补给。不管日子多苦多难,她的想法却很简单:“玉明在前线拼命,俺在后方不能当怂包!” 刘玉明在前线出生入死,寄出的家书全被战火吞没,梁怀玉对丈夫是死是活一无所知。村里闲话四起,都说刘玉明早成了炮灰,劝她趁年轻改嫁。可梁怀玉把说媒的全轰了出去,撂下狠话:“活要见人,死要见尸!” 1949年徐州解放,她攥着辗转半年才收到的家信,脚底走出满是血泡,终于找到了部队。谁知部队早已开拔。 第二年,她揣着家里仅有的两块银元再次来到徐州,在《大众日报》连登七天寻人启事。她不知道,丈夫因为战功卓著已升任侦察连长,正在执行保密任务,根本看不到报纸。 直到1950年深秋,梁怀玉揣着半块窝头,第三次踏上了寻夫路。她白天要饭,晚上睡草垛,走了整整十八天才摸到徐州军营。当她像个叫花子一样扑向刘玉明时,哨兵正要阻拦,却听她带着哭腔骂道:“刘玉明你个没良心的!家里老小差点饿死,你倒好,在这儿吃皇粮!” 刘玉明愣住了,他认出了妻子背篓上那块褪色的红布,也认出了她从补丁摞补丁的包袱里掏出的那根红头绳。营房里随即爆发的哭声,据说传出去二里地。 据当年徐州照相馆的老师傅回忆,给这对分离六年的夫妻拍照时,两人的手一直在抖,洗出来的照片上,他们都在流着泪笑。那块红布,被梁怀玉小心地别在衣襟上,这是六年来,她第一次把它戴在这么显眼的地方。 刘玉明转业到县公安局,一头扎进工作里,有三年时间都睡在办公室。组织上要给他配通讯员,他摆摆手:“不用,俺媳妇比骡子还能扛事。” 梁怀玉带着公婆搬到县城,白天在缝纫社干活,晚上还帮民警家属扫盲。她后来又回到家乡当妇女主任,带着乡亲们种花生搞生产,1957年还评上了山东省“社会主义建设积极分子”。 1980年刘玉明退休回家,梁怀玉的头发已经全白了,在一段口述视频里,老人拿着丈夫的立功证书,眼里含着泪,却又无比自豪:“淮海战役立大功,渡江战役二等功,那些我给他做军鞋的战役,他都平安回来了。” 1992年,省里来人给她挂上“山东红嫂”的奖章。老太太正坐在院里纳鞋底,听说要拍照,忙找闺女借了件没补丁的褂子,那份朴素一如当年。2002年梁怀玉去世,子女按她的遗愿,把那块红布放进了她的棺材里。 如今,在洙边村原址建起的“红嫂纪念馆”里,讲解员总会指着展柜里那块复制的红布说,这就是当年梁怀玉从嫁衣上撕下来的那一块。 那块褪了色的红布,见证了一个农村女子三十六年的等待,也见证了一个时代无数家庭的分离与重逢。它早已不只是一件爱情信物,更成了一种信念的象征。 梁怀玉的经历,已经成为众多关于红嫂报道的一部分,她的坚持和执着,成就了一段流传已久的美谈。经过几十年的等待,她终于迎来了迟来的重聚,这也让大家感受到了那个特殊时代中,坚韧不拔的爱情以及永难磨灭的情感。 信源:《梁怀玉同志生平事迹座谈会纪要》 徐州档案馆《1950年车站改建工程日志》