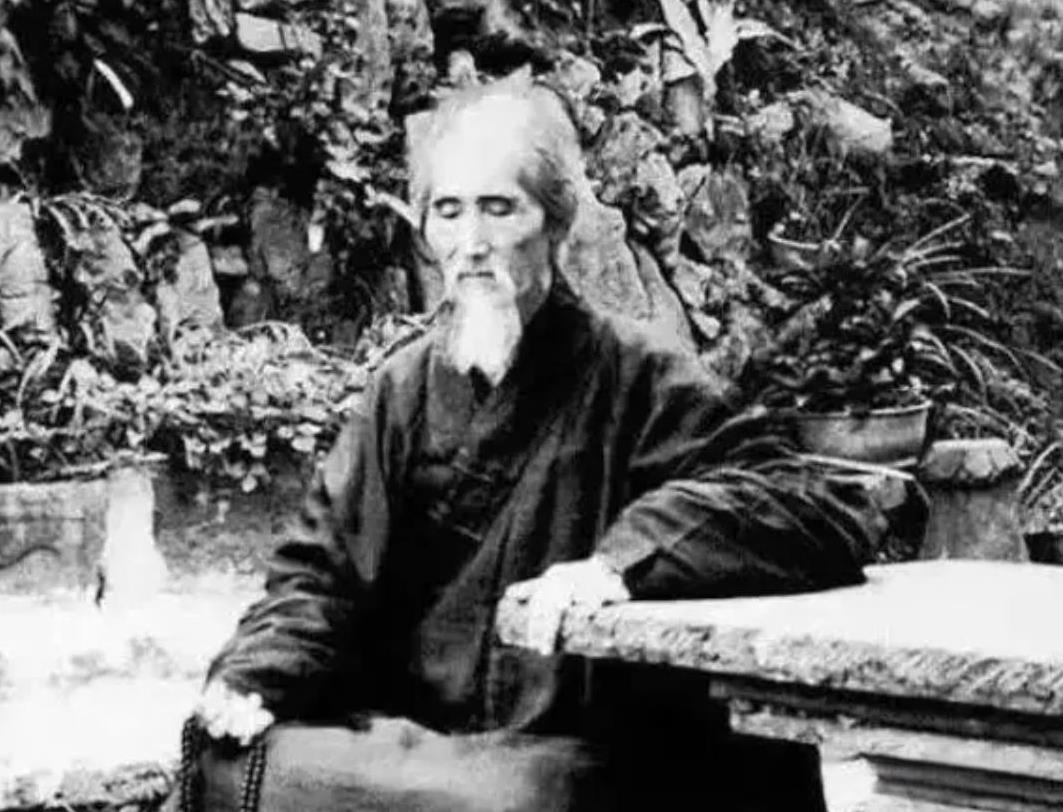

1943年初,蒋介石拜会了104岁的虚云大师,询问抗日战争的结果,大师听后不语,从怀里掏出一张白纸,并先后剪出了三个字。 福建泉州的天色常年湿润,到了十九世纪中叶更显得沉重些。 这不是因为天气,而是因为一整个国家正在往下沉。鸦片战火烧进南方港口的那几年,虚云大师出生在一个还算殷实的官宦家庭。 父亲萧玉堂是个小县丞,对这个迟来的儿子寄予厚望,期望他长大后入仕途、中进士,光宗耀祖。那时没人会想到,这个孩子将来要走的路,跟功名一点关系都没有。 小时候的虚云,其实名叫萧古岩,是家族中唯一的长孙。 从三岁起就读《四书》《五经》,字也写得一手端正,乡里先生常说这孩子是块读书的料。 但谁也拦不住命里的那个拐点,十三岁那年,祖父病重辞世。 依着闽南礼法,他跟着父亲一路护送灵柩回乡安葬。这本是孝道之行,没想到却成了命运开场。 葬礼那天,家人请来几位和尚为祖父超度。 木鱼一响,香烟一起,虚云站在佛前,一动不动。那一刻的神情跟日常不一样了,像是忽然听懂了什么别人听不懂的东西。 他回家之后就变了,不爱读经史子集,也不再提功名,只缠着父母说自己要出家。 长辈们吓了一跳,这不是小孩耍脾气,而是真的要把自己从族谱上“削名”。 家族极力阻止,不但不允许他剃度,还为他娶了两位富家小姐,把红尘绳结死死缠住。 可虚云并没有服软。 新婚那晚,他拿出佛经和两位夫人讲起了因果轮回,说得两位姑娘竟然都听进去了。 之后很长一段时间,三人同居一室,形同清谈之侣,没人碰谁。 这样的日子过了一年多,家族还是起了疑心,派人盯得更紧。 虚云见再无转圜余地,只能再次走上一条没人愿他走的路——离家出走。 那一夜他写了一封信放在枕边,顺着暗巷潜出家门,直奔福州的涌泉寺。 从此山门一闭,红尘不染。 他剃发受戒之后,为了不被找回,干脆藏进寺后的山洞,三年不见人烟。 白天打坐念经,晚上听风辨时,他的胃口渐小,精神却越发清明。 三年后,一位行脚僧人路过山中,与他谈了一夜佛法。 僧人劝他别只是躲起来苦修,说佛法不能只讲自己得度,还得教人度人。 那晚之后,虚云披上旧袍,背起僧包,开始了数十年的云游。 他去过普陀山,也在宁波、扬州挂单,后来甚至一路行脚到了西藏、缅甸。 一路上,吃的是施舍,睡的是庙角破铺,但也交了无数信徒,讲了无数场法,帮过无数受困的人。 有一回,他走到黄河渡口,本想找间庙借宿,天晚了没人应门。 他只得在野外一间废弃草棚里歇息。 夜里天寒如铁,他坐着打坐念经,一坐六日,冻得昏迷不醒。 若不是一个乞丐路过捡柴发现了他,恐怕命也留不下,但他醒来之后一句怨话都没说,爬起来就又继续赶路。 这些年,他不光在路上讲法,更在动荡的局势里重建希望。 他奔走各地修复古寺。鸡足山那边原是废墟一片,盗匪横行。他一点一点化缘建庙,甚至亲自抬砖垒墙。还有南华寺、太华寺,哪一处不是千难万难,他都咬着牙走完。 可他的本事不只在砖瓦之间,到了三十年代后期,抗日战争全面爆发,虚云不再只是佛门弟子,他成了那个时代里少见的佛门爱国者。 他让寺里开门收容逃难百姓,也将香火钱全部用于接济前线。 更令人意想不到的是,他劝弟子参军,劝信众为国牺牲。他说:“杀生为护生,斩业非斩人。”这句话后来被佛教界奉为经典,彻底打破了外界对“出家人只能念经”的成见。 有人问他:“和尚不杀生,你怎么鼓励他们拿枪?”他答得很简单:“国破了,哪还有佛门?”寺院能庇人清修,是因为外面还有山河在。 如果山河没了,佛像也就成了废铜。 他每天带领僧人为前线将士祈福忏悔,饿了也不多吃,把省下的粮食让给难民。 他亲自下山化缘,把金身里的藏金都融了送往抗战区。 人们说他疯了,他却说:“救人即修行。” 1943年,重庆慈云寺,他已经年过百岁,仍在主持法会。 这年,蒋介石频频关注宗教人物,想从他们口中探听局势,也想为自己的精神找个依靠。 他来找虚云,说自己夜夜难眠,问大师对这场战争怎么看,未来国家命运如何。 虚云不言语,从怀里拿出一张白纸,又从桌上拿了把小剪刀,低头静静地剪起来。 不到一刻钟,他剪出了三个字样——“十”“卍”“日”。他把这三片纸递给蒋,闭上眼不再说话。 蒋介石看了半天,不解其意,再问,虚云依然入定。 这个谜,没能当场解开。直到两年后,世界大战落幕,三国战败——意大利最先投降,“十”字正是其国徽造型之一;德国随后溃败,“卍”被认为代表纳粹的符号;日本在1945年夏天投降,“日”自是其国号所指。 许多人开始回忆起那场剪纸,有人说大师早已预言了结局,也有人说不过巧合一场。 至今,这件事仍无确凿文献记载,但在民间,它被传得极深,仿佛那场静默的剪纸,不光剪出了战争的走向,还剪开了一个时代的幕布。 十六年后,虚云在鸡足山圆寂,享年一百二十岁。 临终前,他没有留下长篇法语,也没有安排身后事,只用毛笔写下一个字——“戒”。 这个字,被弟子们供奉至今。

海面

信基督的会去问佛教徒吗!

用户11xxx23 回复 07-18 14:21

光头精的很,他信耶稣就是为了和美国拉关系。为赢的美国的好感加分。他嘴里念着主。心里却想着家乡雪 窦寺的土

海面 回复 07-18 14:19

蒋介石在中年时期皈依了基督教,成为一位卫理公会教徒。他的信仰转变主要受到其妻子宋美龄的影响。宋美龄出身于一个虔诚的基督教家庭,她的父亲宋耀如是一位牧师。在宋美龄的影响下,蒋介石于1930年受洗成为基督徒。

上海老康

为国为民的好僧

用户10xxx39

编的很像那么回事。