大河报·豫视频记者张瞧潘怡羽谷武民实习生裴晴

[开栏的话]

当指尖轻抚过豫西斑驳的窑洞土墙,当目光凝视豫北烈士墙上署名却空白的相框,当耳畔响起豫南古镇回荡的冲锋号声——80年来,中原大地的红色印痕从未被遗忘!

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为铭记历史、缅怀先烈,弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神,大河报“寻镇中原”栏目推出“红色小镇”系列报道,记者将奔赴河南各地,寻访那些流淌着抗战血脉的红色小镇,展示河南军民不屈不挠、英勇斗争的感人历史故事。

一座看似寻常的院落,一处暗藏玄机的马槽,竟然镌刻着一段惊心动魄的红色记忆。

2025年7月,大河报·豫视频“寻镇中原”探访团,沿着这条曾贯通豫北抗战血脉的秘密交通线,来到鹤壁市浚县屯子镇的裴庄村。

裴庄村的地道,不仅仅是一条地下通道,更是一部鲜活的抗战史书。在这幽深的地道里,隐藏着哪些鲜为人知的红色记忆?那些曾经在这里战斗过的人们,又有着怎样动人的故事?让我们一同走进裴庄村,探寻那段被岁月尘封的传奇。

功能:交通+袭敌,探秘华北平原上隐匿的抗战“地下长城”

屯子镇坐落于华北平原之上,背倚太行山东麓,大运河如一条蜿蜒巨龙,自南向北纵贯全境。这里地理位置优越,交通四通八达,物产丰饶多样,自古以来便是兵家竞相争夺的战略要地。为了躲避兵灾匪患或是抗击外敌入侵,当地百姓与义士们利用这里得天独厚的地质条件,挖掘并构筑了纵横交错、形态各异的地下通道,这些通道宛如迷宫一般,堪称华北地区的一大奇观。

裴庄村位于浚县卫河段的西岸,不仅是著名抗日爱国志士常仙甫的故乡,也是中共卫西工委旧址的所在地,承载着厚重的历史与荣耀。

踏入裴庄村,村中的一草一木、一砖一瓦,都似在诉说着往昔的故事。而在这看似寻常的景致中,一处修复还原的马槽格外引人注目。它伫立在那里,表面上看与普通马槽并无二致,然而当记者走近,才发现这马槽之下竟别有洞天——这里竟隐藏着一条幽深的地道!

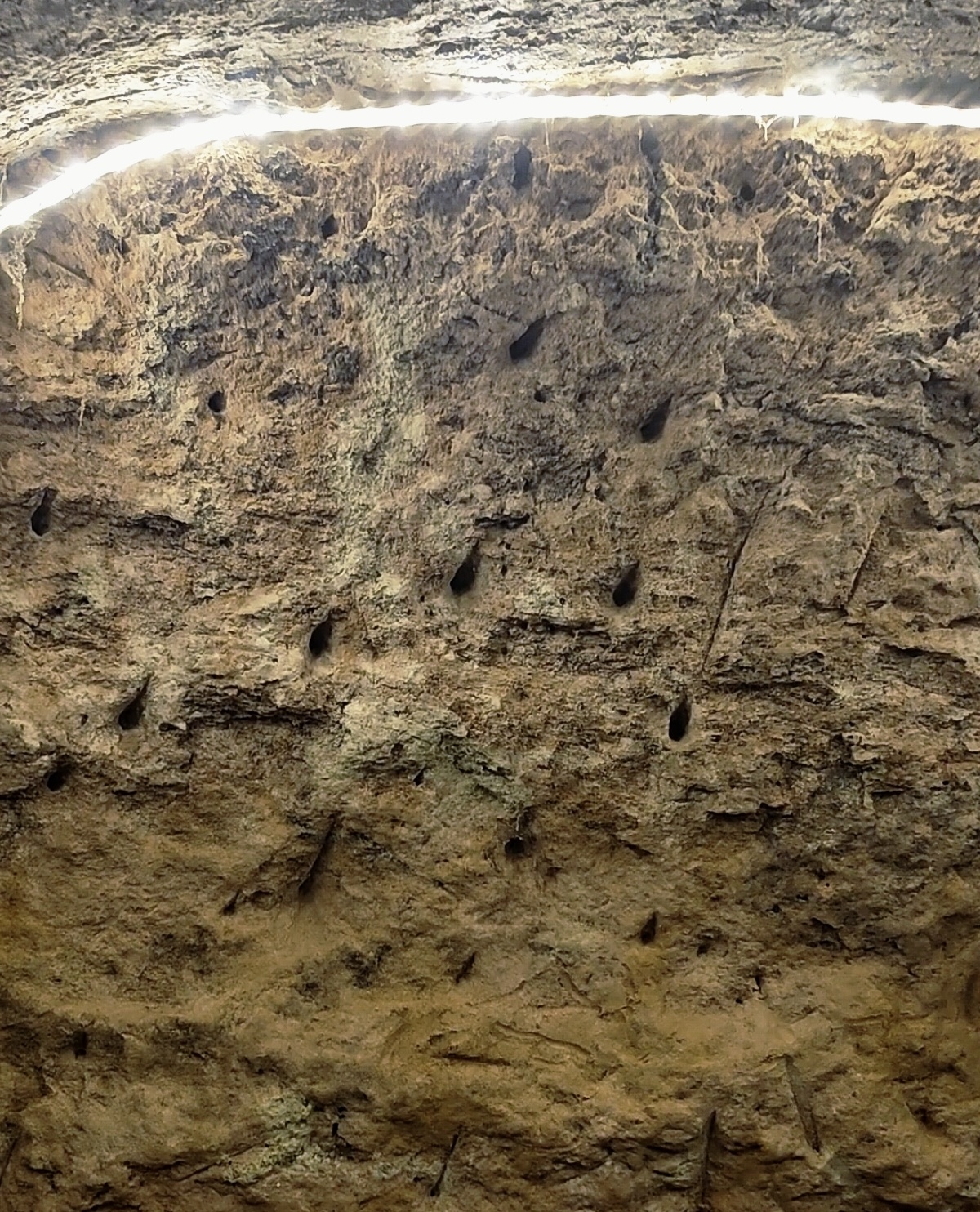

正值中午时分,烈日炎炎,气温飙升至37℃以上,体感温度更是超过40℃。怀着激动与紧张的心情,记者弯腰钻入地道。刹那间,外界的酷热被隔绝在外,一股潮湿而凉爽的气息扑面而来,手臂上的汗毛瞬间立起。地道里,墙壁上小巧微亮的灯带散发着柔和的光芒,与地面的高温形成鲜明对比,地道内弥漫着肉眼可见的白色雾气。在灯带的映射下,雾气缭绕,前路未知,仿佛给这条地下通道披上了一层神秘的面纱。手触碰着坑洼不平的内壁,让人不禁遐想:在这幽深的地下,究竟隐藏着多少不为人知的秘密?

沿着地道前行,讲解员李露的声音在寂静而狭窄的空间里回荡。这里,是中原抗战时期的重要战略要地,地道兼具地下交通和打击敌人两大功能,宛如一座隐匿于地下的坚固堡垒。

“这是灯龛,用来放置煤油灯。”李露指着墙上的一处小龛解释道,“地道原始高度约为1.5米,成年人行走时需弓着腰,后来在修复时稍微加高了一些,以便参观。”地道的上部采用拱形设计,能够承受较高的压力,确保安全性能。

通风口、瞭望口、储藏室、会议室、休息室错落分布,每一处设计都凝聚着先辈们的智慧与勇气。而最令人惊叹的是地道的排水设计,巧妙地与村内水井连通,既能解决村民的吃水问题,又能在敌人灌水时迅速排水,让人不得不为先辈们的远见卓识而赞叹。

继续深入,发现地道的一个出口隐于“草垛”之下,当一行人从这里走出,眼前的院落让记者瞬间愣住——这里,赫然就是中共卫西工委的旧址!

1200米地下生命线!从防匪到抗日,这条地道有多传奇?

裴庄地道,有着深厚的历史渊源与实用考量。它原本是村民为了防匪患、防兵灾而挖掘的。其布局巧妙合理,以常仙甫故居为中心,犹如一条巨龙向西延伸,直抵丁家、贾家大院;到了抗日战争时期,这条地道又肩负起新的使命,向南与卫西工委紧密相连,一路延伸至裴庄南寨墙外;地道中间还巧妙地连接着爱民井,为村民的日常生活提供了便利;继续向西开挖至裴庄西寨墙外后,还通过交通沟与桥村、原厚地道相连,形成了一个四通八达的地下网络。这样的设计堪称一绝,既极大地方便了取水排水,又能在紧急时刻保障人员的快速转移和疏散。

裴庄地道全长1200余米,历经岁月的沧桑变迁,如今已复原近300米。这恢复的部分,真实而生动地还原了抗日战争时期村民利用地道进行战略防御、保护党政军重要人物及部队转移的壮丽场景。每一寸地道,都仿佛在诉说着那段烽火连天的岁月,让人不禁对先辈们的智慧和勇气肃然起敬。

而这条地道,在当时还承担着更为重要的秘密使命。据悉,沙区办事处与太行根据地之间的主要领导往来频繁,为了防止人多嘴杂、走漏消息,确保领导们的安全和行动的保密性,他们大多都是选择从这条隐蔽的地道里秘密出入。地道,成为了连接两个重要区域的“地下生命线”。

说到这里,或许有人会问,何为“卫西”?原来,卫西是指平汉线以东的汤阴、淇县、汲县(今卫辉)的东部,浚县、延津大部和滑县的西南部约4000多平方公里的区域。这片土地地理位置极为重要,它是连接南北交通和东西两大战略区往来联系的咽喉地带。敌人深知其战略价值,对此地区实行了严密的控制,妄图以此扼住抗日力量的咽喉。

面对敌人的嚣张气焰,中共冀鲁豫二地委果断决定,采取“敌进我进”的方针,抽调精干干部到卫河以西敌占区,组建地下党组织——中共卫西工作委员会(简称“卫西工委”),在敌人后方开展艰苦卓绝的抗日工作。1940年10月,由李先贤任工委书记、赵良珍任组织委员、肖国贤任宣传委员的卫西工委,通过党的秘密关系,毅然决然地进入卫西地区。他们遵照中央“隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、以待时机”的方针,在敌人的眼皮底下小心翼翼地开展工作,为抗日事业默默积蓄力量。

卫西工委,作为中国共产党在抗战时期建立的县一级地下党组织,有着独特的工作方式。它以隐蔽活动、分散办公为特点,如同隐藏在黑暗中的利剑,随时准备给敌人致命一击。

四千英豪安全转移背后的“隐形守护者”是谁?

据资料记载,1940年,侵华日军在平汉铁路两侧和卫河沿岸增设了大量据点,挖壕筑堡,构筑起一道道严密的防线,对抗日根据地实行了更为严密的封锁,企图彻底切断冀鲁豫抗日根据地与太行革命根据地之间的联系,将抗日力量扼杀在摇篮之中。

面对敌人的重重封锁,我军并没有坐以待毙。为了打破敌人的阴谋,确保根据地之间的人员往来和物资运送畅通无阻,我军充分发挥智慧和勇气,建立了多条地下交通线。其中一条就是裴庄村所在的南线地下交通线(泉寨交通线)——它东起内黄,犹如一条蜿蜒的地下长龙,中间经过汤阴五陵、浚县老观嘴等地,西至淇县泉寨村。这条交通线,成为了连接各个抗日根据地的重要纽带。

卫西工委建立后,肩负起了更为艰巨的使命。其主要任务之一就是开辟并维护地下交通线,确保冀鲁豫与太行山根据地、延安之间的交通联系畅通无阻。工委的同志们不畏艰险,冒着生命危险,在敌人的封锁线上穿梭往来,为交通线的安全运行保驾护航。

在他们的不懈努力下,自1940年工委建立到1945年日本投降期间,这条交通线发挥了巨大的作用。它共护送过往干部、战士4000余名。许多领导干部如邓小平与夫人卓琳、杨得志、吕正操、黄敬、舒同、肖华、朱瑞等都曾从此经过。他们在这条隐蔽的交通线上,留下了坚定的足迹和英勇的身影。同时,从这条交通线上还运送过许多根据地迫切需要的物资,这些物资如同及时雨一般,有力地支援了根据地人民的抗日斗争。

如今,硝烟已散,岁月静好。那段波澜壮阔的历史已经远去,但裴庄地道却依然静静地躺在这片土地下,见证着时代的变迁。

采访中,一群孩子从地道口嬉笑追逐着钻出,他们纯真的笑容如同春日里的阳光,与村中老槐树上陈旧的示警钟形成了鲜明对比。那示警钟,曾是多少次危机来临时的警报,它的声音仿佛还在耳边回荡,提醒着我们不要忘却那段艰苦卓绝的岁月。如今钟声虽已不再响起,却依然静静地守护着这片土地,见证着历史的变迁,成为了那段红色记忆的永恒象征。