“安乐死是巨大骗局?”瑞士提供的安乐死服务,据说患者只需躺在自杀舱里,按一下按钮,就能无痛死亡。但事后在选择安乐死人的尸体上,发现了让人细思极恐的痕迹。

在瑞士,一个号称能提供终极尊严的“安乐死胶囊舱”曾横空出世,它向世人许诺:只需躺下、按键,就能在安详中告别世界。这听起来像是一个为痛苦灵魂量身定做的完美出口。

然而,当使用者尸体上出现挣扎和勒痕时,这个关于体面告别的承诺,听起来更像一个冷酷的骗局。

“安乐死”—— 这种力求让生命以无痛苦方式落幕的选择,始终缠绕着剪不断理还乱的伦理纠葛。早在17世纪,它就作为一种医学理念被提出,但直到今天,全球绝大多数国家仍对其持保留态度。

然而,荷兰、西班牙之类的国家早已使其合法化,瑞士更是有过之而无不及。该国在法律上更为宽容,甚至催生了专门协助安乐死的机构。

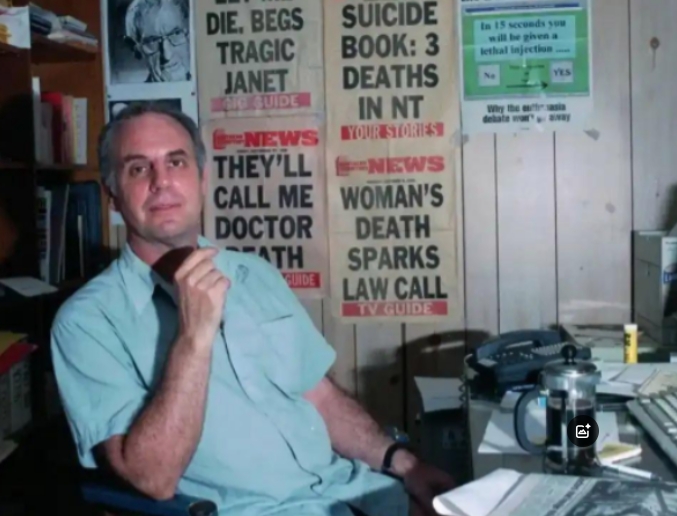

2024年,一款名为“安乐死胶囊舱”的设备在瑞士亮相,立即吸引了全世界的目光。它的发明者弗洛里安·威利特宣称,这台机器能提供“幸福安静、没有任何痛苦”的死亡体验,旨在赋予绝望者最后的尊严,让他们不必在血腥或痛苦中离世。

这个概念如此诱人,以至于设备尚未获得官方批准,就已有人跃跃欲试。

谁知,这份“无痛”的承诺,很快就在现实面前不堪一击。要戳穿这个神话,得先看它的工作原理:启动后,全封闭的胶囊舱会快速注入氮气,使氧气浓度在短时间内从21%骤降至1%。理论上,人会因缺氧而失去意识并最终死亡。

可问题是,呼吸被一点点剥夺导致的窒息,真的能毫无痛苦吗?尸检报告给出了否定的答案。有报道指出,一些使用者的尸体呈现青紫色,脖颈处甚至留下了抓痕。

这些痕迹指向一个令人不寒而栗的画面:在生命的最后一刻,当事人因强烈的窒息感而本能地抓挠自己的喉咙,在狭小的舱内痛苦挣扎。

一个具体案例让公众的疑虑达到了顶点。一位身患重病的美国女士选择用胶囊舱结束生命,但她的家人拿到的尸检报告,却赫然写着死者脖颈处有勒痕。这不禁让人怀疑,所谓的安乐死是不是一场骗局?甚至,是不是有人在用最原始、最残忍的方式强行“执行”死亡?

面对铺天盖地的质疑,作为唯一的现场见证人,胶囊舱公司总裁、也就是发明者威利特,其解释却前后矛盾、漏洞百出。他先是说患者还活着,随后又改口称已经死亡,甚至试图将勒痕归咎于死者生前的疾病。这些苍白的说辞,显然无法平息众怒。

随着警方深入调查,监控录像最终揭开了真相。视频显示,在长达半小时的过程中,使用者的表情异常痛苦,身体有明显的挣扎动作,而胶囊舱的舱门竟被多次打开又关闭。这一切都让最初的承诺显得无比讽刺。

公众强烈质疑:这到底是辅助自杀,还是一场赤裸裸的“辅助谋杀”?既然过程如此痛苦,又何必花费高昂的代价选择它?该公司对执行细节的严格保密,更让人们猜测其中是否存在不可告人的操作,比如当事人临时反悔,却被强行执行。

这桩意外,恰似最后一块砸向发明者弗洛里安・威利特的巨石,硬生生将他推入了崩溃的深渊。他一心想赋予绝望者尊严,结果却亲手制造了他们的噩梦。这份巨大的失败感和内疚,让他自己也成了这座城市里的一个绝望者。

颇具反讽意味的是,他最后偏偏选了自己过去嗤之以鼻的传统途径 —— 吞服药物,在自己的房间里终结了生命,给这出悲剧落下了无比沉重的帷幕。

胶囊舱的骗局,将一个更尖锐的问题抛到了公众面前。人们开始警惕,当死亡可以被明码标价,当生命科技被包装成牟利工具时,所谓的“尊严”还剩下多少?

将它与注射死刑对比,后者好歹是靠强力麻醉剂来“屏蔽”痛苦,而胶囊舱这种方式,却是实实在在地“制造”窒息的痛苦,这在本质上有着天壤之别。

这无疑敲响了警钟:在追求“体面死亡”的道路上,我们必须加倍审慎。当技术打着“人道”的旗号,却可能把生命的终点变成一场精心包装的折磨时,我们又该如何审视所谓的“死亡权利”?

毕竟,在生与死的边界,任何轻率的许诺,都可能成为对生命最沉重的亵渎。