大明王朝是中国历史上最后一个由汉族创造的封建王朝。尽管其国运延续了超过两百年,最终也难以避免走向灭亡的结局。崇祯皇帝是大明的最后一位皇帝,相较于他的大多数前任,他在勤政与廉洁方面表现突出,堪称为一位优秀的帝王典范。然而,为何大明王朝在他的统治下依然走向了覆亡呢?这一切因素与崇祯皇帝的个性特点,以及他所采取的一些失误政策密不可分。崇祯在位期间达十七年,却更换了足足五十位内阁大学士,频繁的人事调整极大地影响了政令的颁布与实施。然而,导致大明灭亡的根本原因则在于制度本身的局限性,以及若干无法避免的客观因素。

一、昏庸的统治者与土地的集中化

明朝共存在276年,期间嘉靖与万历两个皇帝的统治时间接近百年,然而遗憾的是,这两位皇帝以及后来的天启皇帝在治理国务时均表现出长期的昏庸无能。唯有隆庆皇帝和张居正掌权期间曾短暂实现复兴,但隆庆的寿命过于短暂,加上张居正的改革在他去世后逐渐被废止,使得大明再度走向衰落的道路。

自明朝建立之初,国家内可供交纳赋税的耕地面积持续减少,原因在于官员和权势豪门不断侵占农田,而这些特权阶层并不需交纳税赋。这不仅使得国家财政收入大幅度下降,明末文官和武将战事频繁,税负沉重,最终使千千万万的百姓负担加重,走投无路之下,纷纷起义造反,最终导致大明王朝被农民起义军推翻。

二、膨胀的皇室宗亲

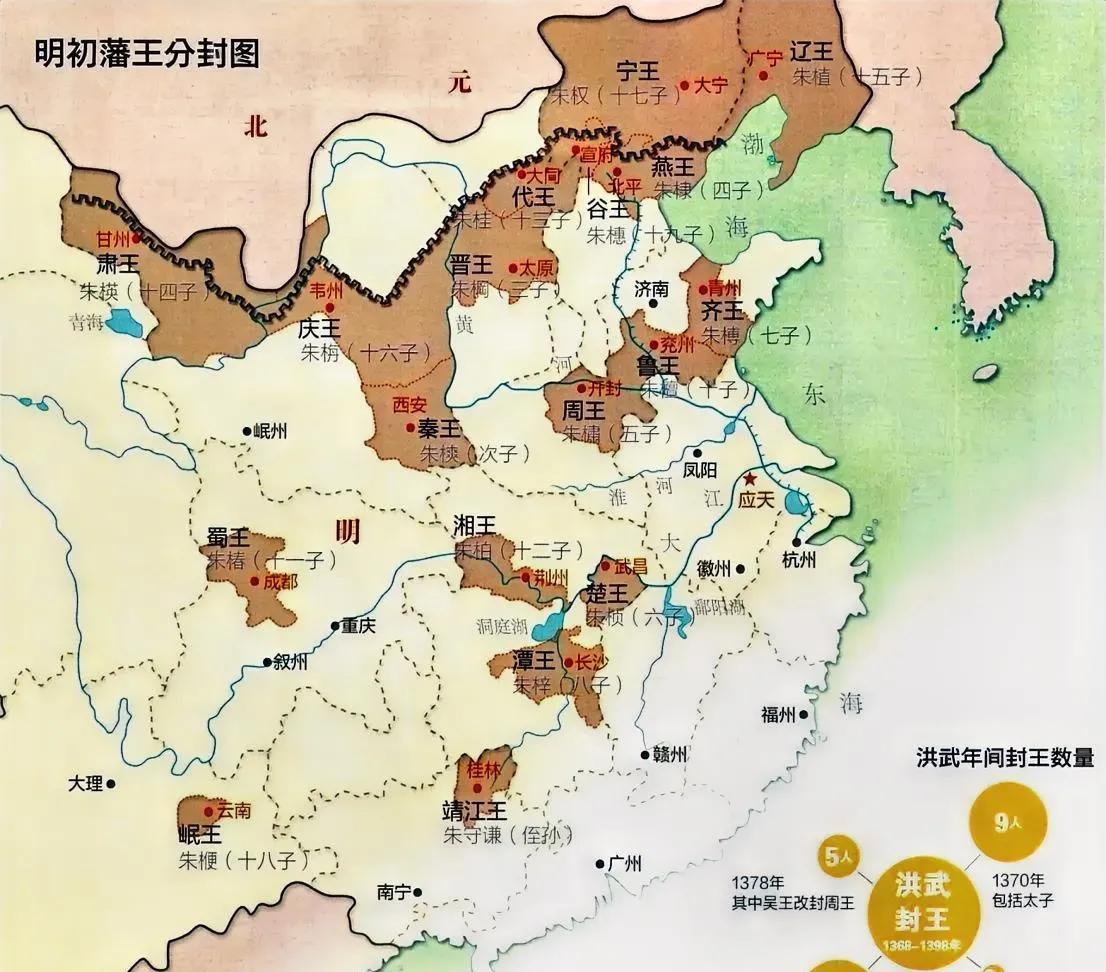

身为开国皇帝的朱元璋,出身贫寒,他为了不让后代经历自己曾遭受的痛苦,设立了历史上最为优渥的宗室待遇。即便是地位较低的奉国中蔚,也可以享有每年两百石的食禄,而更高等级的藩王待遇更是丰厚。

这些藩王不仅年年领取豪厚的薪资,还控制着大笔的免税土地。洪武年间,明朝宗室仅有百人,国家对他们的供养并不成问题,但至万历年间,宗室人数已膨胀至难以承受的规模,藩王多达数十位,郡王更是多达924位,他们占有大量土地资源,造成国家税收锐减,供养庞大的宗室队伍成为财政沉重的负担,加速了明朝的灭亡。

三、天灾与人祸交织

明朝末期正值小冰河期,其北方的严寒天气使降水量不断向南移动,导致全国各地连年灾害频繁,特别是从嘉靖年开始,灾情愈发严重。天启七年,辽东遭遇自然灾害,袁崇焕与满洲的皇太极均面临粮食短缺的困境。在这种情况下,袁崇焕还能从关内调运粮食,而皇太极则被迫派兵闯入关内抢夺粮草。

崇祯皇帝统治后期,西北地区接连遭遇干旱,民众生存艰难,尤其是在陕西,灾情最为严重,百姓几乎无以为继。王二、高迎祥、李自成、张献忠等起义首领,大多出自陕北,正是这些人最终成为了明朝的掘墓人。

总结: