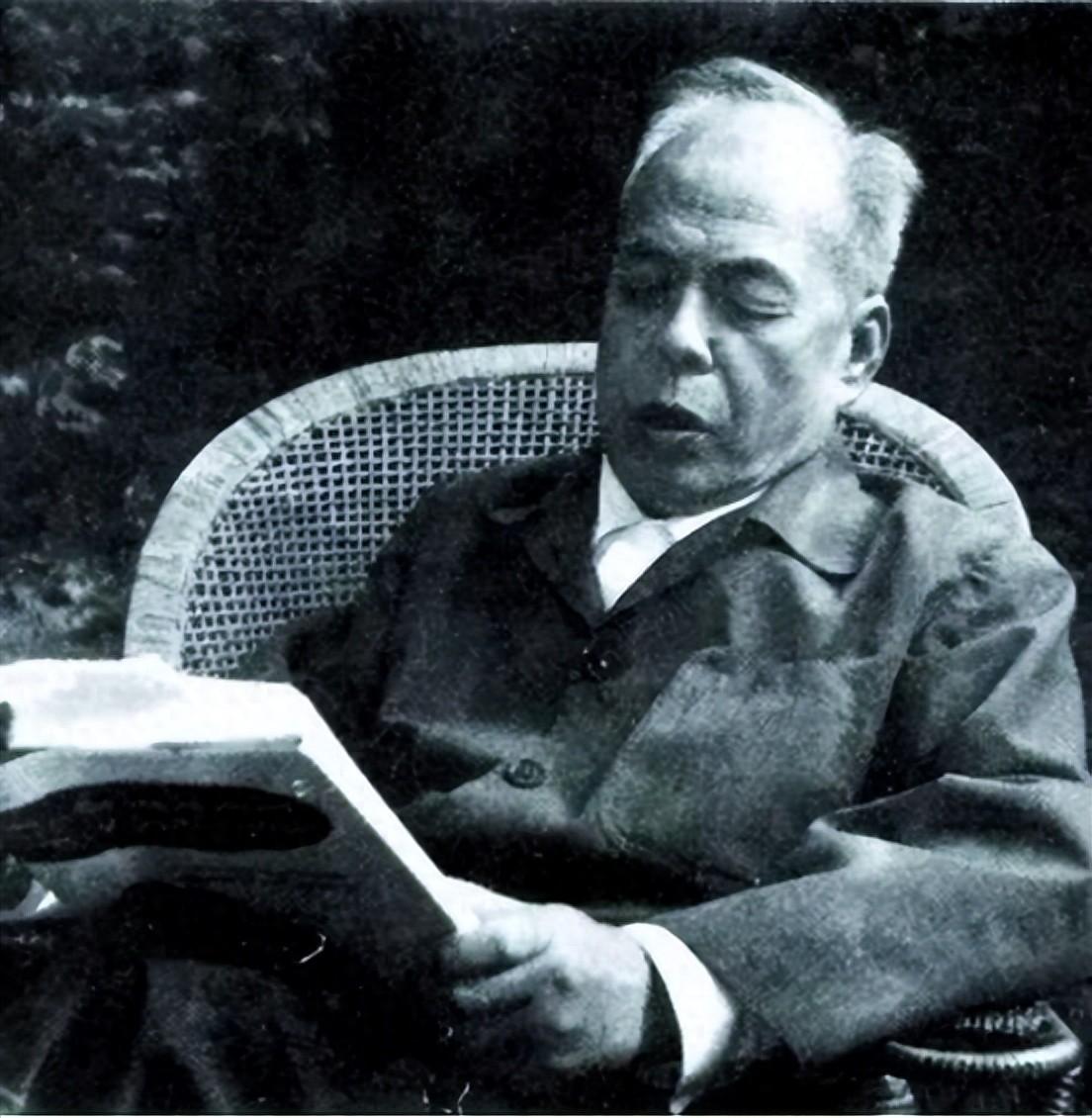

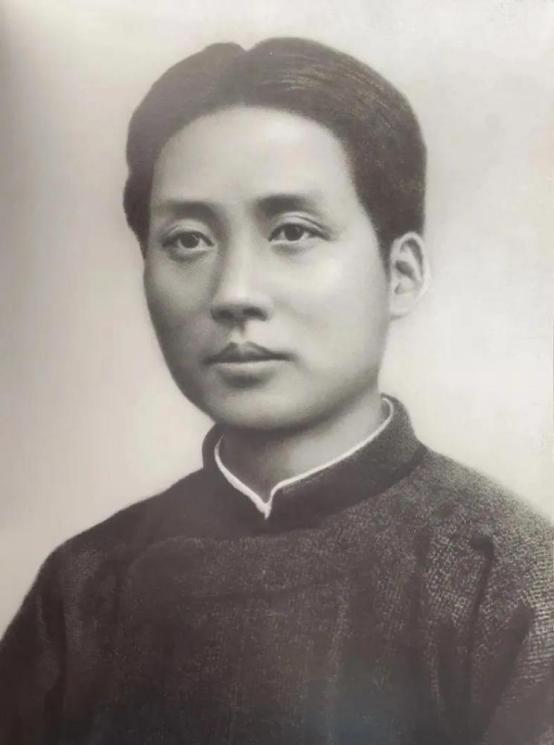

1968年在中央全会上,毛主席突然提到周谷城:书还是要让他写下去 1968年10月,北京,中共八届十二中全会会场。“那个写《世界通史》的周谷城,现在怎么样了?”毛主席在一次讲话中,像是自言自语,又像是询问与会者。他停顿了一下,接着用不容置疑的语气说道:“书还是要让他写下去。” 这句看似平常的话,在当时那个特殊的政治氛围里,分量重如千钧。彼时的周谷城,作为一位知名的历史学家,早已被卷入了时代的旋涡,正在上海接受审查和劳动改造,日子过得相当艰难。会场里鸦雀无声,谁也没想到,在讨论如此重大议题的会议上,主席会突然提及一个“有问题”的知识分子。这一问一答,几乎是瞬间就决定了一个人的命运走向。 说起来,这份惦记,根子要埋到近半个世纪前。毛主席与周谷城的相识,可以追溯到1921年的长沙。他们俩不仅年龄相仿,还共享着几位恩师——符定一、袁吉六和杨昌济。当时,从北京高等师范学校毕业不久的周谷城,回到湖南第一师范教书,而毛主席恰好在一师附小担任主事。两个年轻人,一个博览群书,对马克思的《资本论》有过深入研读;一个则胸怀天下,正积极探索救国救民的道路。 有意思的是,两人一见如故。据周谷城后来回忆,那段时间最难忘的,就是毛主席常常在晚饭后踱步到他的住处,两人海阔天空,彻夜畅谈。从古代历史的兴衰更替,到当今世界的风云变幻,思想的火花在昏黄的油灯下不断碰撞。也正是在毛主席的邀请下,周谷城还欣然接受了湖南自修大学心理学教员的聘书。这份早年的知己之情,为他们长达半个多世纪的友谊奠定了坚实的基础。 这份友谊不只是停留在清谈层面。1927年大革命时期,周谷城辗转到了武汉,住在黄鹤楼附近一个名叫“一枝栖”的小旅馆里。毛主席得知后,专程前去看望。看到老友居住环境简陋,他关切地询问缘由,当得知房钱每日仅需一角时,不禁感慨万千。也正是在这次见面中,周谷城把自己在湖南农民运动讲习所写的一篇讲稿《农村社会之新观察》拿给毛主席看。 毛主席读完后,连连点头,说:“这篇文章是花了工夫的,应该在报上发表。”很快,在他的帮助下,这篇文章就刊登在了当时的《中央日报》副刊上。不仅如此,毛主席还推荐周谷城进入自己主持的全国农民协会工作,担任宣传干事。虽然职位不高,但能在老友的直接领导下为革命事业出份力,周谷城干劲十足,心中满是快慰。 新中国成立后,两人的身份地位已是天壤之别,一个成了国家最高领袖,一个则是复旦大学的著名教授。但那份老友的情分,却丝毫没有因为身份的悬殊而淡化。毛主席到上海,总会请周谷城过来聊聊天;周谷城去北京开会,也时常被主席请到中南海小坐。 1956年那次中南海游泳的轶事,至今读来仍觉趣味盎然。主席在深水区畅游,招呼浅水区的周谷城过去。周谷城则用他那学者式的幽默回应道:“我既不能深入浅出,也不能由浅入深。”一句双关语,引得主席哈哈大笑。这种轻松平等的交流方式,在领袖与知识分子的交往中,实属难得。不得不说,毛主席欣赏的,正是周谷城身上那股子文人风骨和不唯上、不盲从的独立见解。 然而,再深厚的友谊,也难免被时代的巨浪所裹挟。1966年夏天之后,周谷城的生活急转直下,失去了自由,更别提继续他那部倾注了半生心血的《世界通史》的写作了。那段时间,他内心最焦灼的,不是个人的荣辱得失,而是这部通史的第四卷何时才能动笔。 就在他几乎陷入绝望之际,毛主席在八届十二中全会上的那句话,如同一道光,穿透了重重阴霾。不久,工作人员便带着录音机找到了他,当面播放了主席的讲话录音。那一刻,周谷城百感交集,眼眶湿润。他知道,自己得救了,更重要的是,他的书还有希望继续写下去。 虽然周谷城很快恢复了自由,但遗憾的是,由于张春桥等人的蓄意阻挠和种种复杂的历史原因,他终究没能如愿完成《世界通史》第四册的撰写工作。这部规划中叙述产业革命以来世界历史的巨著,前三册已成经典,第四册的阙如,却成了他伴随终生的最大遗憾。 这份未竟的事业,不仅仅是周谷城个人的遗憾。它更像是一个时代的缩影,记录了一段特殊的历史,也留下了一声悠长的叹息,提醒着我们,一位伟人对知识的尊重和对一位学人朋友的深切关怀,即便在最艰难的岁月里,也未曾磨灭。