抗战胜利后,陈诚主持裁军,把大量军官裁减,但又不管他们死活。黄埔一期少将陈天民,望着饿的大哭的五个孩子,绝望之下自杀。

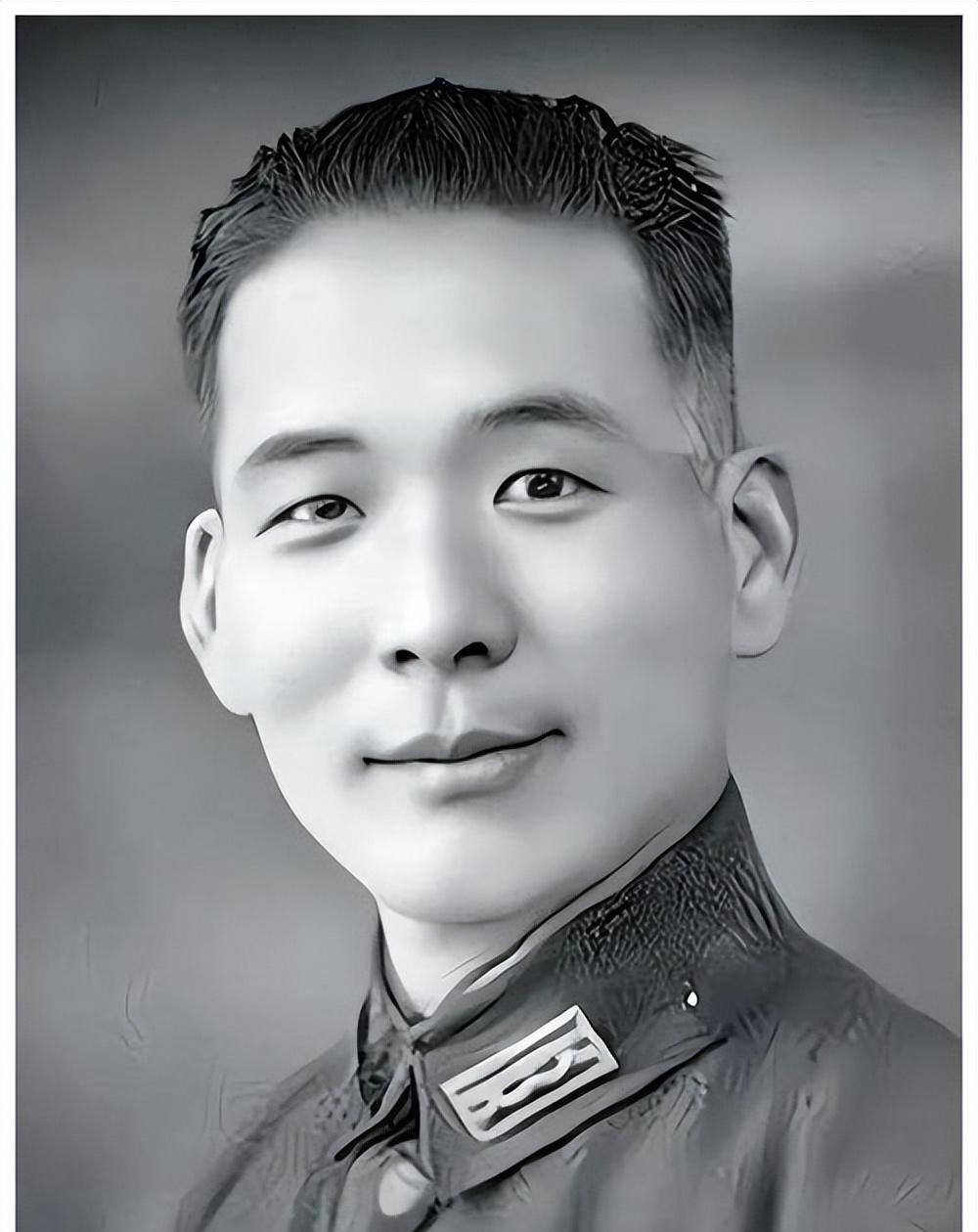

抗战刚结束,1945年的中国真是百废待兴。打赢了日本,大家都以为好日子来了,可国民党政府却面临一个大难题:军队太庞大了。全国有500多万军人,吃喝拉撒全是国家的负担。财政撑不住,国际压力也不小,美国人还催着赶紧裁军,说是要“精简”。于是,蒋介石把这个烫手山芋扔给了陈诚,让他来主持裁军。 陈诚是干实事的人,可也真够狠。他上任后,立马制定计划,要把军队从500万砍到100多万。裁军听起来简单,执行起来却乱成一锅粥。很多军官直接被踢出去,连个像样的安置都没有。没养老金,没工作,家里还一堆嘴等着吃饭。那些年头,物价飞涨,米都买不起,更别提养家糊口了。被裁的军官里,好多是黄埔军校出来的精英,当年为国出生入死,到头来却被扔在路边不管死活。 陈天民就是其中一个。他是黄埔军校第一期的毕业生,当年孙中山亲手创办这所学校,就是为了培养国民党的军事骨干。陈天民没辜负这份期望,北伐战争里他冲在前线,抗日战争时又带着部队跟日军硬拼。可以说,他把青春和热血都给了国家。按理说,这样的人怎么也该有个好归宿吧?可现实却给了他一记耳光。

抗战胜利后,陈天民和其他军官一样,被通知裁撤回家。那时候他已经四十多岁了,家里有五个孩子,最小的还在襁褓里。他本来想着,凭自己的资历和本事,总能找个活干。可裁军裁得太急,社会上根本没准备好接收这么多退伍军人。国民党忙着内战,哪有心思管这些老兵?陈天民到处碰壁,军官的身份成了负担,连个普通工作都找不到。 日子一天天过去,家里越来越揭不开锅。物价涨得吓人,一袋米能顶半个月工资,可他连这点钱都拿不出来。五个孩子饿得哭,哭得他心都要碎了。他不是没想过别的办法,可那时候的中国,普通人都吃不饱,更别说一个没收入的退伍军官了。陈天民扛了一辈子枪杆子,却扛不住生活的重担。绝望中,他选择了自杀,留下五个孩子和一个支离破碎的家。 这事听着让人心里堵得慌,可陈天民不是个例。裁军后,像他这样的军官多得是。有人统计过,光是1946到1947年,被裁的军官和士兵加起来有200多万。国民党说是“精简部队,提高效率”,可实际上就是卸磨杀驴。陈诚执行得雷厉风行,却没想过这些人怎么办。裁了就裁了,之后的事他不管,政府也不管。那些年,街头巷尾总能听到老兵讨饭的消息,有的甚至去拉黄包车,有的干脆饿死在家里。

再说黄埔军校,这可是国民党的“天子门生”,第一期毕业生更是金字招牌。他们当年意气风发,觉得自己是为国家扛枪的英雄。可到了1945年,这块招牌不值钱了。陈天民的死,像一面镜子,照出了裁军的残酷,也照出了国民党对老兵的冷漠。有人说他软弱,可换成谁,望着五个饿哭的孩子,又能撑多久? 这裁军还有个背景。抗战刚结束,国共内战就打起来了。国民党把资源都投到前线,后方这些退伍军人的死活,根本没人管。陈诚忙着调兵遣将,哪有空回头看这些“没用”的人?可讽刺的是,当年内战打得再热闹,最后还是丢了大陆。那些被裁的老兵,要是没被这么对待,也许还能多出一份力。可惜,历史没如果。 陈天民的故事,不是他一个人的悲剧,而是那个时代无数老兵的缩影。裁军本身没错,国家财政确实撑不住。可怎么裁、裁了之后怎么办,这才是关键。陈诚和国民党把人裁了,却没给活路,硬生生把英雄逼成了绝路。想想看,一个为国流过血的人,最后却死在自己手里,这得多无奈? 更让人唏嘘的是,陈天民死后,家里还是没缓过来。五个孩子,有的靠亲戚接济,有的早早出去讨生活。那时候的社会,连普通人都难活,更别说这种没了依靠的家庭了。他的死,没能换来什么改变,反而成了裁军后老兵困境的一个注脚。