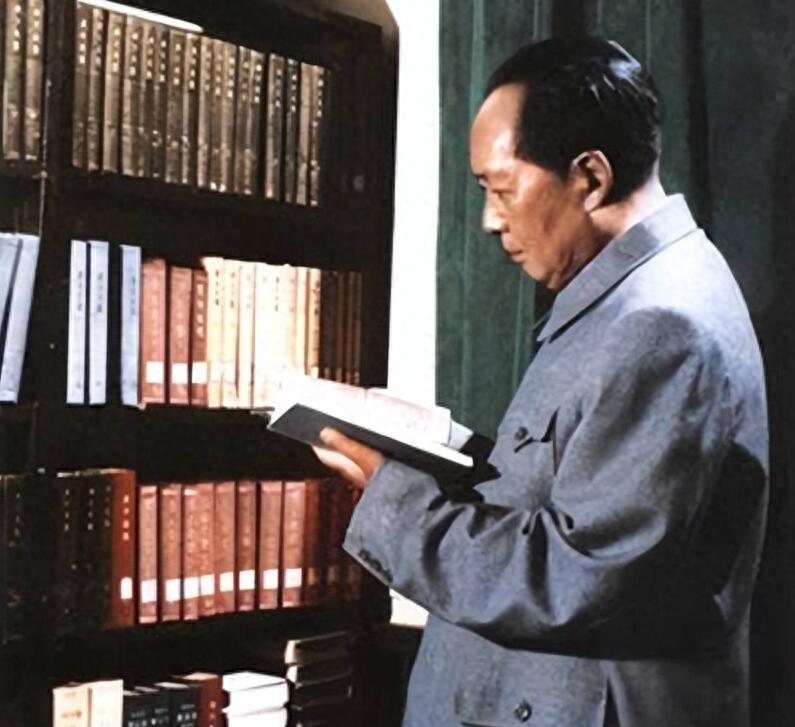

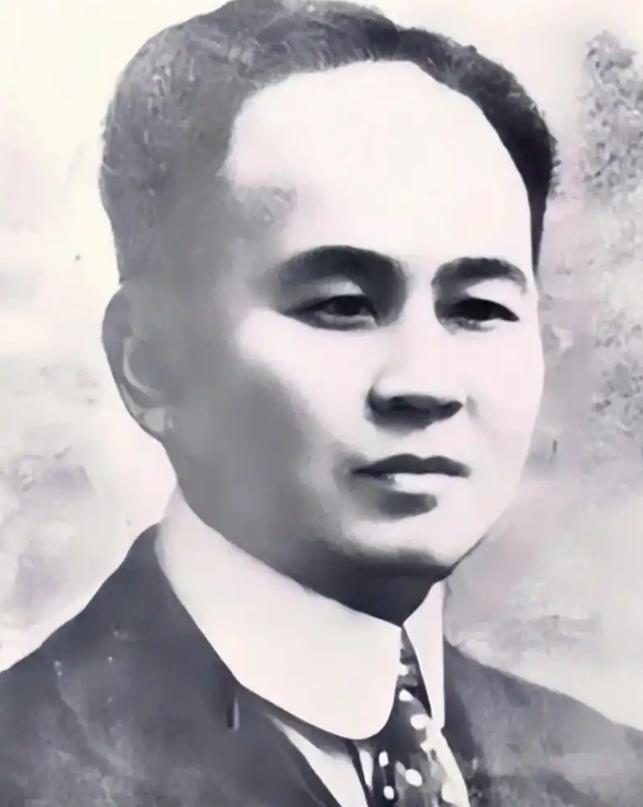

谁教会了毛主席打仗?毛主席认为有3个“老师”,第一个是蒋介石 1949年春,香山双清别墅。一位身边的工作人员忍不住好奇,轻声问道:“主席,您没上过一天军校,这仗到底是怎么学会的?”毛主席抽了口烟,缓缓吐出烟圈,目光望向远方,平静地答道:“要说老师嘛,倒是有几个。第一个,就得算蒋介石。” 这是个有意思的回答,甚至有些出人意料。把一生最大的对手,称为自己的“老师”,这背后藏着的,可不是一句客套话,而是一部用鲜血和炮火写成的“教科书”。从1927年“四一二”的血雨腥风开始,蒋介石就给年轻的中国共产党人上了最残酷的第一课:枪杆子里才能出政权,任何幻想都必须抛弃。 这位“蒋老师”的教学方式,堪称是倾尽全力的。他手握当时中国最精锐的军队,又有西方列强的支持,装备精良,兵力雄厚。从井冈山的星星之火,到中央苏区的五次“围剿”,再到长征路上的围追堵截,蒋介石几乎动用了他能动用的一切力量,目的只有一个,那就是把红军彻底消灭。不得不说,这种高强度的“实战教学”,逼着毛主席和红军将领们在绝境中寻找生路,在失败中总结经验。 有意思的是,蒋介石的军事思想深受德国和日本顾问的影响,打法相对刻板,讲究的是堂堂正正的阵地战,是兵力、火力的绝对优势。而毛主席恰恰是从这位“老师”的短板里,找到了自己的打法。你打你的,我打我的。你兵力多,我就避其锋芒;你搞“铁壁合围”,我就跳出外线,在你意想不到的地方给你一下。说白了,蒋介石的每一次重兵“围剿”,都成了一次检验游击战、运动战理论的绝佳试验场。正是这位“蒋老师”,用一次次的失败,教会了毛主席如何以弱胜强,如何把军事斗争的主动权牢牢抓在自己手里。 当然,光有战场上的“磨刀石”还不够。一个人思想的形成,战略眼光的养成,还得往根上刨。这就不得不提毛主席的第二位老师——他的岳父,也是他的恩师,杨昌济先生。如果说蒋介石教会了毛主席“如何打”,那么杨昌济先生则是在更早的时候,为他解答了“为何打”以及“为谁打”的根本问题。 在那个新旧思想激烈碰撞的年代,无数青年学子将目光投向西方,以出国留学为荣。毛主席却是个例外,他选择扎根在中国这片古老的土地上,深入研究中国的历史和社会。这种选择,在很大程度上是受了杨昌济先生的影响。这位学贯中西的大儒,没有一味地灌输西学,反而鼓励毛主席去读《船山遗书》,去研究王阳明的“知行合一”。他教给毛主席的,不是具体的战术,而是一种思想方法:实事求是,一切从实际出发。 试想一下,如果没有在湖南一师期间打下的深厚国学功底,没有对中国社会历史的深刻理解,毛主席又怎能提出“农村包围城市”这样完全符合中国国情的革命道路?可以说,杨昌济先生为他提供了一套观察世界、分析问题的“思想武器”。这套武器,让他在面对蒋介石这位“军事老师”出的难题时,总能跳出纯军事的框架,从政治、从民心的更高维度去寻找答案。 这就引出了毛主席的第三位,也是最重要的一位老师——人民群众。这个答案,听起来似乎有些务虚,但实际上,这恰恰是毛主席军事思想的根基所在。在井冈山,他亲眼看到,只要政策对头,老百姓就会真心实意地支持你,为你送粮、为你站岗,甚至把自己的子弟送到红军队伍里来。 人民战争,这四个字说起来简单,做起来却需要极大的智慧和耐心。毛主席一生都保持着一个习惯,就是深入群众做调查研究。他要知道农民的真实想法,想知道他们的田地收成如何,赋税重不重。这些看似与打仗无关的细节,恰恰是战争胜负的关键。军队的兵源从哪里来?粮食从哪里来?情报从哪里来?答案只有一个:从人民中来。 没有老百姓的支持,红军在敌人的重重包围中,就是聋子和瞎子,寸步难行。而有了人民这片汪洋大海,军队就能来去自如,生生不息。从土地革命时期打土豪、分田地,到抗日战争时期的减租减息,再到解放战争中的土改运动,每一次政策的调整,都是为了赢得最广大人民的支持。这位“老师”教会了毛主席一个最朴素也最深刻的道理:谁能赢得民心,谁就能赢得最终的胜利。 敌人是磨刀石,恩师是引路人,而人民,才是那座永远也搬不走的大山。正是这三位特殊的“老师”,共同塑造了一位卓越的军事家。他们从三个完全不同的维度,教会了毛主席如何在一穷二白的基础上,领导一支军队,最终缔造一个崭新的中国。

神就是爱

人必有大智慧才能干大事!

飘P扬

古话说:三人行必有我师!而能集古今中外所有大成者也就毛主席能做到!实乃中华大地之幸也!!![点赞][点赞][点赞]

这么大的月亮WY

全心全意为人民就会无往不利,无坚不摧。

用户11xxx51

怪不得,老师太强。

用户34xxx53

人民子弟兵!

呵呵

老蒋那种菜鸟刚好给主席练练手

qqpp

好文章,有理有據。

james

天赋!没有对应天赋的人,哪怕经历是一样的,结果都截然不同!

用户10xxx66

为目标打胜仗,且兵员充足,这是伟人的高明之处

神经蛙

在当时为什么中国发展的那么快?,广大人民群众一心响应毛主席党的领导,团结一致劲往一处使,干部群众没有半点私心私利,只想做好本职工作,当时社会风气是非常好的。

猛牛地

取之于民。用之于民。

用户16xxx73

得民心者得天下,失民心会丟掉一切,因为人民眼晴是雪亮的,人民是中国之重。