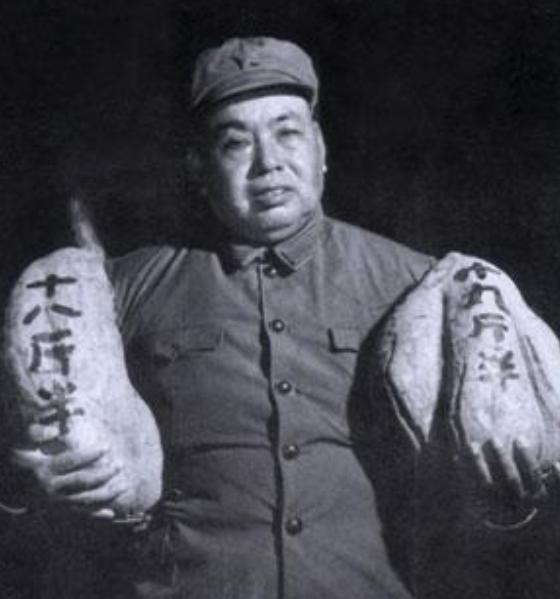

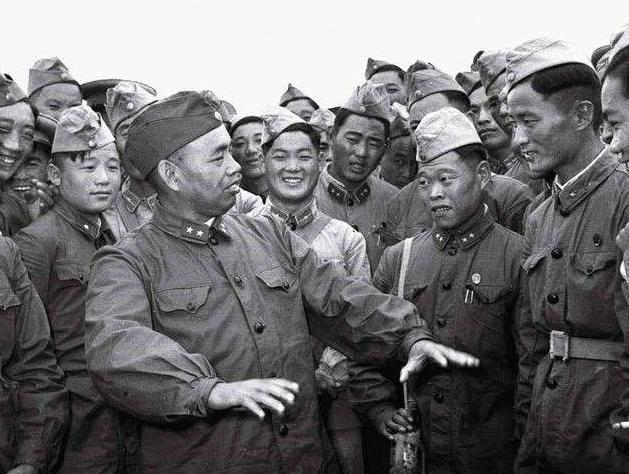

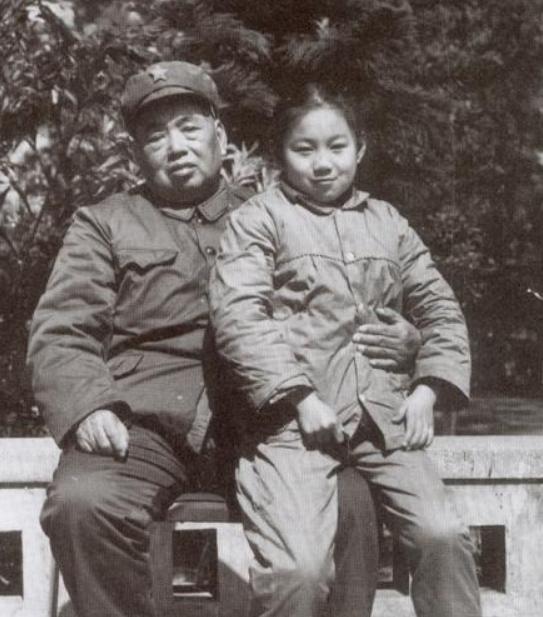

许世友打猎收获10只野鸭,农场主前来道贺,许世友听后勃然大怒 1974年,广州郊外的一处农场。“司令,您瞧!整整十只!这枪法,简直是神了!”一个声音带着谄媚的兴奋,在许世友将军的耳边响起。 此时的许世友,刚从南京军区调任广州军区不久。南国的气候温润,水网密布,正是野鸭成群的好地方。将军一生两大好,一是茅台,二是打猎。那天他兴致颇高,端起猎枪,弹无虚发,不一会儿工夫,地上就躺了十只肥硕的野鸭。农场负责人见状,赶紧跑过来,满脸堆笑地道贺,以为能讨个欢心。谁承想,这句恭维话,却像一根火柴,瞬间点燃了许世友的怒火。 他把枪往警卫员手里一塞,瞪着眼珠子,冲着农场主就是一通吼:“神个屁!你还好意思说?我问你,你这农场是种稻子的还是养鸭子的?田里要是稻子长得密,粮食长得好,哪来这么多野鸭给你糟蹋!我看你这个农场主,是不想当了!”这番话如同一盆冰水,把农场主浇了个透心凉,他这才明白,马屁拍到了马腿上。这位将军关心的,压根就不是自己枪法有多准,而是这片土地的收成。 不得不说,许世友的这通火,发得极有水平。他一眼就从“猎物多”这个现象,看穿了“生产管理不善”的本质。在他看来,打猎是私事,是娱乐,但农场的生产是公事,是天大的事。公与私,他心里有杆秤,分得清清楚楚。野鸭泛滥,意味着田间管理松懈,粮食可能受损。这对于一个从战火和饥饿中走过来的老兵而言,是绝对无法容忍的。 这股子眼里揉不得沙子的劲头,其实贯穿了他的一生。早在1962年,他担任南京军区司令员时,曾去“南京路上好八连”视察。正赶上饭点,他看到战士们碗里是清汤寡水的南瓜稀饭,便随口问吃得饱吗?班长响亮地回答:“报告首长,吃得饱!”许世友是什么人?他自己就是从大头兵干上来的,这点门道他能看不穿? 他二话不说,走进炊事班,拿起大铁铲就在锅里搅了三圈。这下子,锅底的“干货”全都现了原形。他当即发了火,对着连长吼道:“放屁!这么稀的饭,怎么能吃饱?国家是还有困难,但也不能饿着战士们的肚子!他们吃不饱,晚上站岗放哨哪有力气?”临走前,他撂下一句硬话:“就是砸锅卖铁,也要让战士们吃饱饭!” 有意思的是,这样一个在公事上雷厉风行、不近人情的将军,在个人情义上,却有着极其柔软的一面。在他的众多老战友中,开国中将钱钧算是个特殊的存在。两人都出身少林寺,只不过当时互不相识。直到长征后到了陕北,两人一聊,才发现是“同门师兄弟”,这层关系,让他们成了莫逆之交。 晚年时期,许世友和钱钧的听力都退化得厉害。两个老伙计坐在一起,经常是各说各的,谁也听不清对方在讲什么。但即便如此,他们还是聊得津津有味,仿佛在进行一场心灵深处的交流。每次探望结束后,许世友总会扭头问身边的警卫员:“刚才老钱都说了些啥?”这种看似滑稽的场面,恰恰是两位老将军之间深厚情谊最真实的写照。 从打猎发火,到为士兵的伙食拍案而起,再到与老友的“无效”畅聊,这些看似毫不相干的片段,拼凑出了一个真实的许世友。他性格暴烈,行事直接,不喜虚伪,心里装的永远是国家、是士兵、是那片养育了无数人的土地。他的“粗”,是对着形式主义和官僚作风去的;他的“细”,则留给了他所珍视的责任与情义。 1985年,许世友将军病逝。他生前曾向中央提出申请,希望自己死后能够土葬,为母亲守坟尽孝。在当时全党推行火葬的背景下,这是一个极特殊的请求。邓小平同志最终特批同意,时任国家副主席的王震在传达这一决定时,说了那段著名的话:“许世友在六十年的戎马生涯中,战功赫赫,百死一生,是一位具有特殊性格、特殊经历、特殊贡献的特殊人物。邓小平同志签的特殊通行证,这是特殊的特殊。”这个“特殊”,正是对他一生最好的注解。他这一辈子,活的就是个明白,是个硬邦邦的道理。