幽门螺杆菌(Helicobacterpylori,简称Hp)是一种革兰阴性微需氧菌,1982年由澳大利亚科学家巴里·马歇尔和罗宾·沃伦发现,已被确认为慢性胃炎、消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤和胃癌的主要致病因素。世界卫生组织国际癌症研究机构已将幽门螺杆菌列为I类致癌原。

幽门螺杆菌感染是全球范围内最常见的慢性细菌感染之一。据统计,全球约44亿人携带幽门螺杆菌,感染率在不同国家和地区存在显著差异。在发展中国家,感染率可高达70%—90%,而在发达国家感染率为25%—50%。中国的幽门螺杆菌感染率为40%—60%,呈现“北高南低”“农村高于城市”的特点,这与经济发展水平、卫生条件和饮食习惯密切相关。

幽门螺杆菌主要通过“口—口”“粪—口”“胃—口”途径传播。具体传播方式包括:共用餐具或水杯,食用被污染的食物或水,接吻,胃镜检查时的交叉感染等。值得注意的是,家庭内传播是幽门螺杆菌感染的重要途径,当家庭成员中有一人感染时,其他成员的感染风险显著增加。据研究,幽门螺杆菌感染者发生胃癌的风险是非感染者的2—6倍,根除幽门螺杆菌可使胃癌风险降低约46%。

临床研究表明,几乎所有幽门螺杆菌感染者都存在慢性活动性胃炎,10%—20%的感染者会发展为消化性溃疡,1%—3%可能发生胃恶性肿瘤。幽门螺杆菌感染还与缺铁性贫血、特发性血小板减少性紫癜等胃外疾病相关。一旦感染,机体往往难以自发清除,可能造成持久感染,甚至伴随终生。因此,积极进行幽门螺杆菌的根除治疗显得尤为重要。然而,在临床实践中,幽门螺杆菌的根治却面临诸多挑战,其中耐药性问题尤为突出。

幽门螺杆菌感染的检测方法可分为侵入性和非侵入性两大类,各有特点和适用场景。

(一)非侵入性检测方法。1.尿素呼气试验(UBT):包括碳13和碳14两种方法,患者服用含标记碳的尿素胶囊后,幽门螺杆菌产生的尿素酶会分解尿素产生含标记碳的二氧化碳,通过检测呼出气体中标记碳的含量判断是否感染。此法准确性高(敏感性95%,特异性96%)、操作简便,是目前临床首选的诊断和复查方法。检查前需停用抗生素和PPI类药物4周,空腹2小时以上。2.粪便抗原检测(SAT):检测粪便中幽门螺杆菌抗原。准确性接近呼气试验(敏感性94%,特异性92%),特别适用于儿童、老人和无法配合呼气试验的患者,同样需要注意药物干扰问题。3.血清抗体检测:通过检测血液中幽门螺杆菌IgG抗体判断感染情况。优点是不受近期用药影响,但不能区分现症感染和既往感染,治疗后抗体滴度下降缓慢,不适合疗效评估。

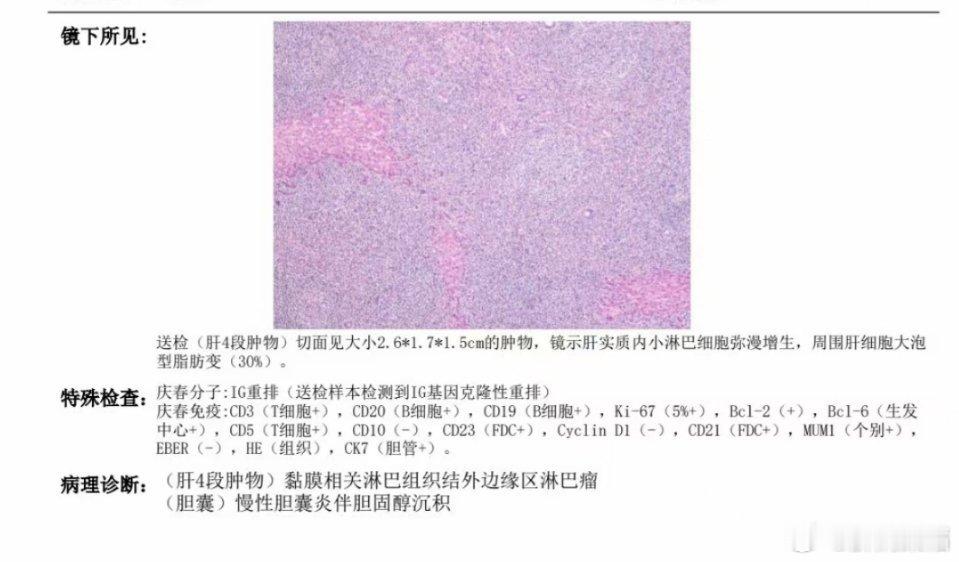

(二)侵入性检测方法(依赖胃镜检查)。1.快速尿素酶试验(RUT):做胃镜检查时,取胃黏膜组织放入含尿素的试剂中,通过颜色变化判断尿素酶活性。此法快速(几分钟出结果)、经济,但结果受取材部位和细菌量影响,可能存在假阴性。2.组织学检查:胃黏膜标本经染色(如HE染色、Giemsa染色等)后在显微镜下直接观察幽门螺杆菌。此法可同时评估胃黏膜炎症程度和病理变化,是诊断的金标准之一,但依赖病理医师经验。3.HP分离培养:将胃黏膜标本在微需氧环境下培养,分离幽门螺杆菌菌株。培养法特异性100%,且可进行药敏试验,指导个体化治疗。但培养条件要求高,耗时长(3—7天),阳性率受多种因素影响。

目前,幽门螺杆菌对抗生素产生耐药性是根治失败的主要原因之一。常用的抗生素如阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑等,若患者之前使用过或在治疗过程中不规范使用,都可能导致细菌对药物产生耐药性。此外,药物副作用、患者依从性差以及合并其他疾病等因素,也可能影响幽门螺杆菌的根治效果。因此,精准判断幽门螺杆菌的感染情况及其耐药性,成为提高治疗效果的关键。

为了应对这一挑战,河池市人民医院消化内科在全市范围内率先开展了幽门螺杆菌分离培养及常用8种抗生素(包括阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑、左氧氟沙星、四环素、呋喃唑酮、利福平、庆大霉素)的耐药检测项目。通过从患者胃黏膜中采集样本,在实验室中培养幽门螺杆菌,并利用先进的检测技术对其耐药性进行精准判断。同时,结合患者的具体情况,可以制定个性化治疗方案,从而有效提高治疗效果,降低耐药性的发生。

对于常规方案根除治疗失败的患者以及高危人群,如老年人、有胃癌家族史者等,推荐进行幽门螺杆菌培养及耐药检测。通过这一检测,可以更准确地了解患者对哪些抗生素敏感,从而选择最合适的药物进行个体化治疗,避免盲目用药导致耐药性增加和治疗失败。

市民朋友一旦怀疑自己感染了幽门螺杆菌或出现相关症状,应立即前往医院进行相关检查和治疗。同时,在日常生活中要注重个人卫生和饮食卫生,避免交叉感染和再次感染的风险,及早发现、及时精准诊疗、防治胃癌。

(作者系河池市人民医院消化内科主治医师)