【替释永信说话的都是什么三观?孙玉良:图财图色的和尚滚回家种地】

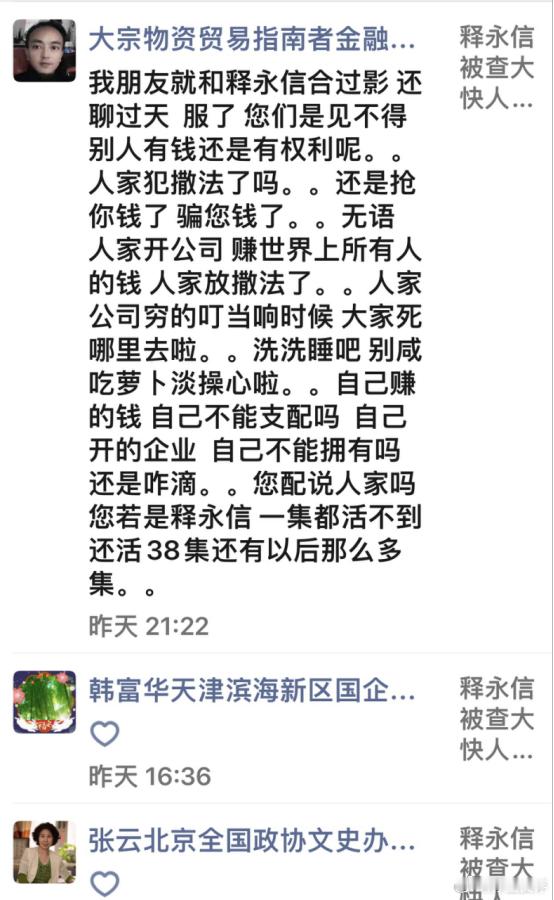

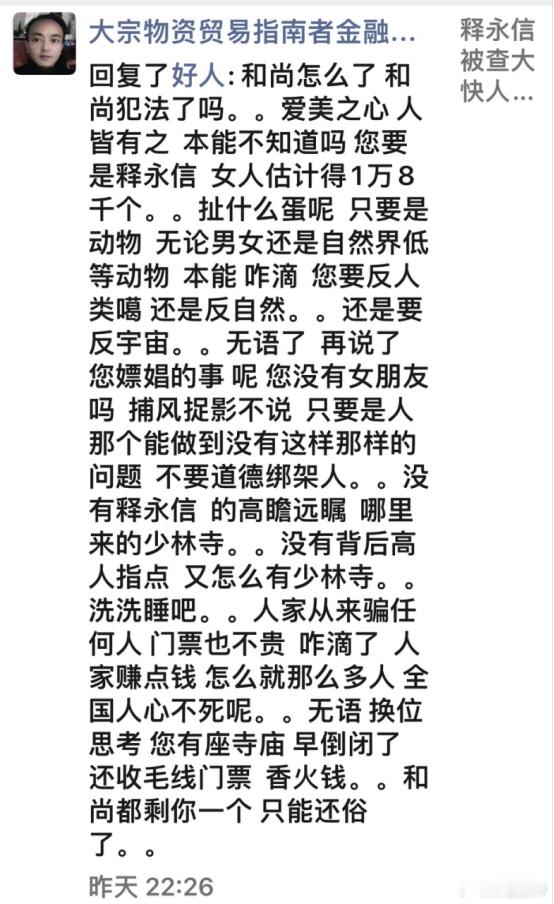

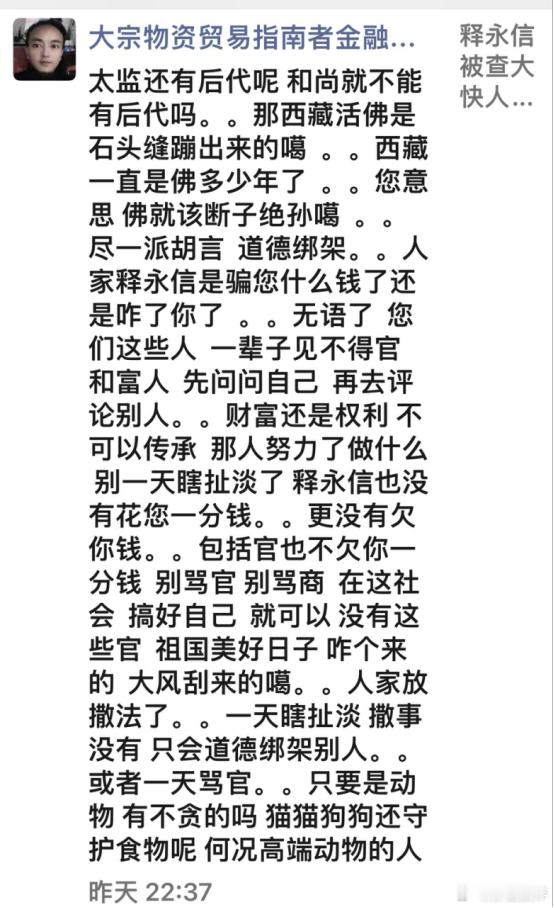

写了一篇题为《释永信被查大快人心,孙玉良:去年我就跟释德政表达过对他的愤怒》文章,结果引发网络激辩,一位名为“大宗物资贸易指南者金融引进换服务”的网民激烈反驳,将与我的争论推向戏剧性的高潮。这位网民核心逻辑直白而凌厉:释永信开公司赚钱不犯法,和尚也是人也有本能,批评者无非是“见不得官和富人”的仇视心理作祟。

如果释永信是俗人,是刘应成而非释永信,我懒得批他。俗人赚了钱,找了几十个情人,生了几十个孩子,这在当今社会司空见惯。但释永信是个和尚啊,而且是大和尚,少林寺的方丈,还是河南省佛教协会会长,中国佛教协会副会长,这么高的身份,却是个“花和尚”,“财和尚”,把佛门净地搞成了商业帝国,那就不行了。释永信这一桶油,浇灭的是人们对佛教的信仰。

“人家犯撒法了吗?”,这位网民问。释永信犯没犯法,再等一段时间就知道了,有关部门会彻查。先不谈这个问题,先说说佛教的根本戒律“不淫欲”、“离贪欲”,释永信守住了吗?释永信以方丈身份“华丽转身”成为庞大商业帝国的掌舵人,这不是对佛门的污辱吗?公众审视的不仅是其行为是否具有合法性,更是袈裟之下角色与行为的撕裂感。法律是社会的底线,而宗教戒律则是信徒仰望的星空。信徒们怎么仰望释永信?看他那一副贪财贪色的嘴脸吗?

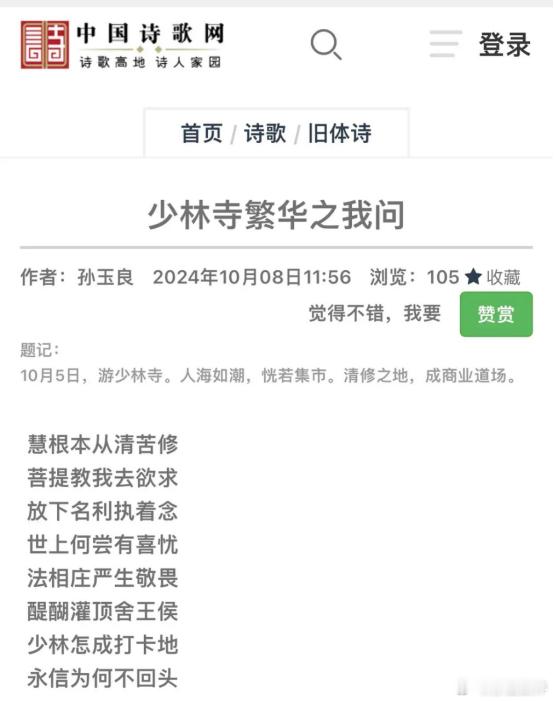

从世俗的观点来看,少林寺从青灯古佛到全球品牌,释永信“功不可没”。但商业化让千年古刹焕发“新生”,也令“寺院”这一符号承载的宗教神圣性在门票经济中悄然消解。当信仰空间与商业运营的边界日益模糊,人们不禁追问:这究竟是对传统文化的创新传承,还是对信仰本质的悄然背离?那位网友的“高瞻远瞩”论,恰恰忽略了公众对宗教场所“过度世俗化”的深切忧虑。我再重新说一遍,这是寺院,不是商场。这是四大皆空的信仰之地,不是追求享受的奢靡之所。如果你贪财好色,请脱下那身袈裟,滚回你的老家种地去。

“只要是动物,有不贪的吗?”,“大宗物资贸易指南者金融引进换服务”这种将人类动物性本能无限合理化的逻辑,悄然消解了社会对特定角色的合理期待。僧侣身份是自我选择的结果,自愿承载超越世俗的戒律规范。公众人物,尤其是宗教领袖,其言行天然具有示范效应。对其提出高于常人的道德要求,并非“道德绑架”,而是社会角色与责任的内在逻辑。将批评简单归为“见不得别人好”,恰恰回避了角色责任这一核心议题。

“大宗物资贸易指南者金融引进换服务”还给我戴上了两顶“仇富”、“仇官”的帽子。这两顶帽子我可不想戴。因为我既不仇富,也不仇官。相反我也想当个富人,更想当个“为人民服务”的官。但赚钱,要“君子爱财,取之有道”;当官,要“当官不为民作主,不如回家卖红薯”。不可否认,社会心态中夹杂着对财富与权力分配不公的复杂情绪。然而,释永信引发的争议本质并非单纯针对其财富本身,而是财富积累方式与其宗教领袖身份之间令人不安的错位。当精神引领者的形象与商业巨头的标签重叠,公众的困惑与质疑,远非“眼红”二字可以概括。

释永信引发的舆论海啸,映照出转型期中国社会的深层焦虑:面对传统与现代、信仰与世俗、法律与道德的多重碰撞,我们如何安放那些曾经清晰的边界?当袈裟与西装在同一人身上交织,社会又该以何种标尺衡量其言行?或许,我们需要的不是对释永信个人的捧杀或棒杀,而是借此契机,展开一场关于社会角色、信仰本质、商业伦理与监督机制的冷静思辨。唯有超越“非黑即白”的喧嚣,在理性对话中凝聚共识,才能缝合被这场争议撕裂的认知鸿沟,让法律、道德与信仰各归其位。毕竟,一个健康的社会,既需要尊重合法获取的财富,也应当守护那些不容亵渎的精神高地。

呵呵

少林寺赚那么多钱为何不替佛祖做慈善?

用户12xxx69 回复 07-30 22:52

和尚有钱以后,谁做过善事儿?