陈佩斯,我看行

从小品演员到喜剧大师,陈佩斯走了41年。

陈佩斯,是一个传奇的人。

从内蒙插队到回来老父亲把他送进八一厂,但形象问题,他只能演一个配角。

那时候的他是平淡无奇的。

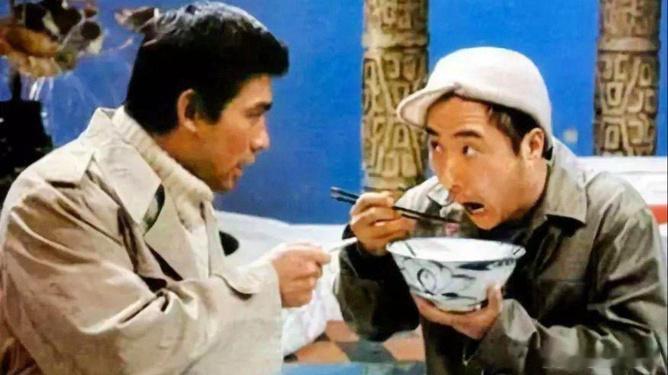

他的传奇是从1984年2月1日春晚舞台上《吃面条》开始。

《吃面条》是央视春晚里真正意义上的第一个小品。陈佩斯重新定义了小品这种演出方式。他和朱时茂的小品成为那些年大家每年春晚必看的节目。

但陈佩斯是一个较真的人,当年因为央视把他们的小品演出弄成录像带进行售卖,他表达了强烈不满并对簿公堂。

陈佩斯和央视彻底闹翻。

失去央视曝光,陈佩斯就去种地,并逐渐消失在人们的视野中,生活在大家的传闻中。

可正是这段反抗经历反而成就了陈佩斯的喜剧大师名号。

他做话剧了。

《阳台》《托儿》《惊梦》《戏台》,都是陈佩斯细细打磨深受大家欢迎的话剧。

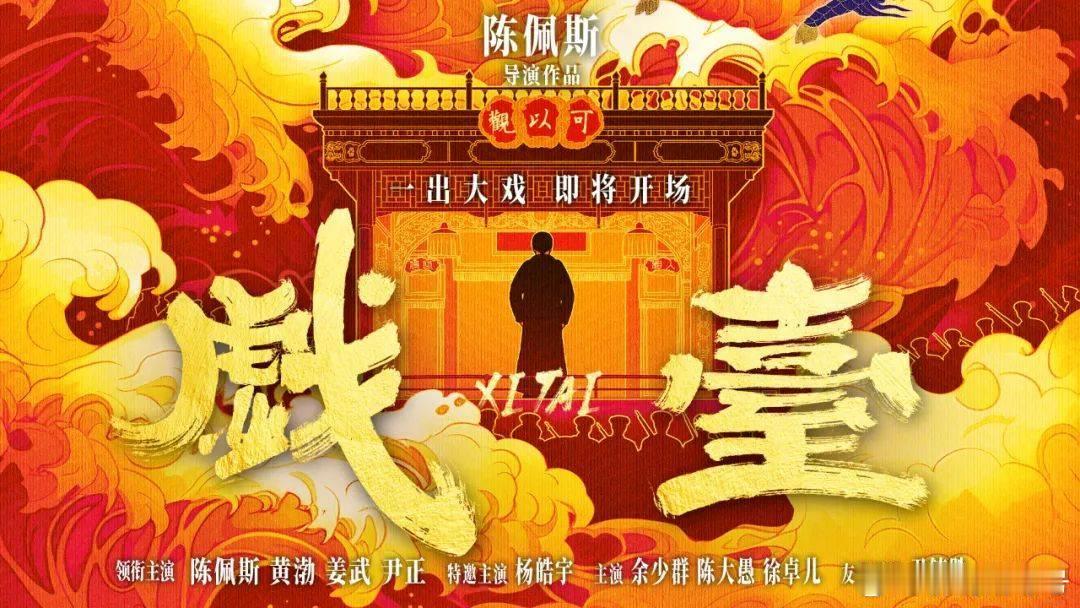

而影版《戏台》就是把这部经典话剧影视化的作品。这是《孝子贤孙伺候着》后,时隔32年后陈佩斯导演的电影。

《戏台》故事设定在民国军阀混战时期,讲述江湖戏班在强权夹缝中求生的故事。时值洪大帅刚进占京城不久,闻名全国的五庆班将携大名角儿金啸天在德祥大戏院里进行为期三天演出的故事。

《戏台》中人物命运交织,情节既充满荒诞笑点,又不乏对历史的深刻反思。

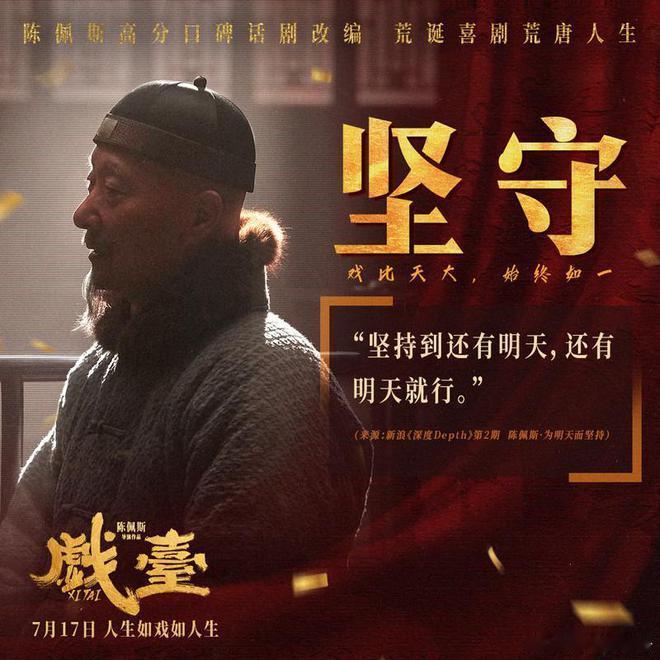

陈佩斯的喜剧,不是一般的喜剧。

陈佩斯的喜剧是通过故事推进和人物错位自然产生的笑点形成。

陈佩斯之所以被称为喜剧大师,是因为他的喜剧具有开拓性。

陈佩斯演小品,直接定义了小品这种台前演出方式。他的小品具有讽刺性,不是讽刺残疾人,而是直接从人性、体制和机制进行讽刺。特别从他早期的《主角和配角》《警察和小偷》表现得特别明显。

陈佩斯的小品笑点密集,但他的小品肯定不能一笑而过。

反复看过,就发现他作品传递的东西,不过时。

对于喜剧,陈佩斯有自己的一套理论。

2004年,他在《阳台》的创排中首次提出“结构喜剧”的概念:不是靠演员即兴发挥,而是依靠缜密的剧作机制,通过巧妙的空间设计与人物身份的错位,让笑点得以依次递进、层层推进。这一理论的建立来源于他丰富的创作实践、对东西方喜剧作品的深入研究,更来自他对社会生活与大众审美的深刻理解。

“喜剧的内核是悲剧,悲剧的内核是生活”,这一点从周星驰的喜剧可以看到,那么从陈佩斯的喜剧同样可以看到。

陈佩斯早期的小品,基本都是快乐开场快乐结尾,让人们在快乐中有一些思考,但没有那么悲情。

但从他的话剧开始,喜剧的底色逐渐有悲剧的色彩。

《戏台》尤其是这样。

在枪杆子之下,艺术是服务于艺术本身,还是服务于枪杆子,这就是一个问题。

《戏台》里,戏班子哪是枪杆子的对手。

霸王不能自刎,刘邦必须上吊,这是进城军阀洪大帅对这出《霸王别姬》的根本性要求。

迎合洪大帅违背历史事实,违背基本的戏剧演出法则。

违背洪大师,整个戏班子都可能被端掉。

生存或毁灭,戏台中的各色人就在这五个字中进行生死选择。

当然,军阀如走马灯般轮换,戏班们还得经受下一任,或下下下任大帅的喜好,艺人或戏子就是这样被捉弄。

这原本是一个悲剧故事,陈佩斯用喜剧的手法呈现,这很高明。

观众对每个角色的困境和动机清清楚楚,而剧中人却茫然不知陷入混乱。每一次的“危局”都被精巧的设计化解,紧张感不输好莱坞大片的“最后一分钟营救”。

不用煽情,观众需要根据剧情的需要,自由选择哭或笑。

这就是陈佩斯区别于其他喜剧人的“结构性喜剧”。

《戏台》以城头变幻大王旗来反映那个时代不只是戏班子,而是整个社会的命运走向。

影版《戏台》上映一波三折。

题材不讨好,拍摄手法老套,预售几十万,《戏台》推迟了上映日期。

我之前就说过,《戏台》这类影片只有靠“自来水”口碑才能实现逆袭。

在“我们欠陈佩斯一张电影票”到“我欠大家一部电影”的双向奔赴中实现了票房逆袭。截至7月30日,上映6天的《戏台》票房2.2亿。

当然,我还是那个观点,怀旧也好,情怀也罢,关键作品还得过硬才行。

事实证明,《戏台》质量过硬。

71岁的陈佩斯,我看行。热点观点电影戏台 陈佩斯 电影正当夏

评论列表