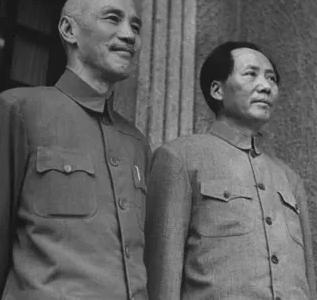

毛主席为什么能够战胜蒋介石?从一件小事上就能看出来,两人的格局天差地别!但是革命胜利后,毛主席却对蒋介石家的祖坟严加保护。 1949年5月,解放军第三野战军进驻浙江奉化溪口镇,蒋介石匆忙撤离时,家中还留着不少物资,包括几坛老酒和腌制好的火腿。 当时部队连续行军多日,给养并不充足,但按照进城前的纪律要求,战士们没有动用这些物品,就连院子里堆放的粮食也保持原样。 这个细节反映出解放军的纪律执行情况,实际上早在进军江南前,各部队就接到明确指示:不得破坏国民党要员的住宅和祖坟。 相比之下国民党方面在抗战初期曾派人前往韶山,试图破坏毛泽东的祖坟,当地村民得到消息后,连夜在附近山头挖了多个假坟,让前来的人无法确定真正位置。 这种做法在当时并不罕见,国民党内部有不少人相信风水一说,认为破坏对手的祖坟能够影响其运势,蒋介石本人也比较迷信,经常请风水先生看相。 毛泽东对此采取了完全不同的态度,1949年4月,他在给华东军区的电报中特别提到,要保护蒋介石在奉化的住宅、祠堂等建筑,不得有任何破坏行为。 这道命令执行得很彻底,解放军不仅没有损坏蒋家的房屋,还安排专人看护蒋母的墓地。这在当时的战争环境下,确实算是特殊安排。 1956年,周恩来通过民主人士章士钊向台湾方面传话,说明大陆方面对蒋家祖坟的保护情况,还专门安排新华社记者拍摄了修缮后的照片。 蒋经国后来看到这些照片时据说感慨良多,他在1980年代曾对身边人说,维护祖坟的费用应该由蒋家自己承担。 这种做法体现了不同的治理思路,毛泽东认为,政治斗争应该有底线,不能搞得太过分,否则容易激化矛盾。 当然这种想法在解放战争期间就有体现,比如对待国民党战俘,共产党军队一般采取优待政策,很多人后来都参加了解放军。 国民党方面的做法则相对严厉,经常采取焦土政策,破坏基础设施,这让很多民众感到不满。 淮海战役期间,国民党军队强征民夫修筑工事,给当地农民造成很大负担,而解放军的后勤补给主要靠民众自愿支援形成鲜明对比,据统计淮海战役中有超过500万民工参与支前工作,他们用独轮车、扁担等简单工具,为前线运送粮食弹药。 这种差异的背后是不同的民众基础,共产党在解放区实行土地改革,让农民分到了土地,自然愿意支持军队,国民党虽然也提出过土地政策,但执行效果有限,地主阶层的利益得到保护,农民的处境没有根本改善。 抗战胜利后,国民党接收的地区出现严重通胀,法币贬值速度极快,1947年一石大米要几万法币,老百姓生活困难。 共产党控制的地区相对稳定,使用边币或解放区货币,物价基本平稳,商业活动正常进行。 在军事指挥方面两人的风格也不相同,毛泽东比较善于听取不同意见,经常与军事将领讨论作战方案。 粟裕在济南战役前曾建议改变作战方向,毛泽东经过考虑后采纳了这个建议,最终取得胜利。 蒋介石则更习惯自己做决定,淮海战役时,前线指挥官多次请求撤退,但他坚持要求继续进攻,结果损失惨重,国民党政府在内战期间主要依靠美援维持财政,但这些资金很多流入了官僚和商人手中,没有用于改善民生。 共产党在根据地实行精兵简政,减少不必要的开支,同时发展生产,提高军民生活水平。 教育方面解放区开办了大量扫盲班和夜校,提高民众文化水平,这些措施为后来的建设培养了人才,国民党统治区的教育资源主要集中在城市,农村地区的文盲率很高。这限制了经济发展和社会进步。 从国际关系看毛泽东注重独立自主,虽然接受苏联援助,但在重大问题上坚持自己的判断。 蒋介石对美国的依赖较重,很多政策都要考虑美方态度,这在一定程度上影响了决策的灵活性,抗美援朝战争期间,中国军队的表现让世界刮目相看,这与解放战争中锻炼出来的指挥经验有很大关系。 台湾地区在1950年代也开始土地改革,蒋介石吸取了大陆的教训,这为台湾后来的经济发展奠定了基础,保护对手祖坟这样的细节,反映出当时的政治智慧。 信源:毛泽东:老蒋挖我祖坟大失民心必败无疑——凤凰网 毛泽东曾作出何指示 让蒋介石及其后人心怀感激?——岳阳网