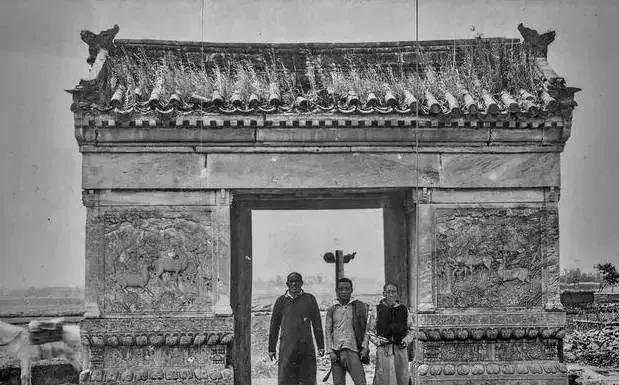

1918年,一位英国的皮货商竟将一座重达150吨的清代古墓,从中国一路盗取到了加拿大,墓主正是明末赫赫有名的大将军,从此便长眠他乡,成为了加拿大博物馆的镇馆之宝,百年后,一场骗局拉开帷幕。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1918年冬天,在天津港码头,一艘英国商船悄然启航,甲板下的货舱中,装着数百个木箱,没人知道,这批货物并非寻常商货,而是一座重达150吨的中国古墓。 每个箱子里,是一块块汉白玉石构,雕有麒麟、狮兽、文官、武将,甚至连地面的青石板也一并打包,带走这座墓的人,是一个名叫克罗夫茨的英国皮货商。 克罗夫茨在中国多年,既做皮毛生意,也暗地里倒腾文物,他周旋于军阀之间,结交地方势力,靠着银元和嘴皮子,打通了不少门路,那年他从天津出发,去了北京清河永泰村。 据说,那里有一座气派的将军墓,坐北朝南,神道宽阔,两侧石像成行,村民传说,这是祖大寿的墓地,克罗夫茨打听清楚后,带着相机拍了许多照片,又雇了向导勘察地形。 祖大寿是明末著名的军事将领,早年曾跟随袁崇焕抵御清军,宁远一战用红夷大炮击伤努尔哈赤,在军中威望极高,后来局势动荡,他归降清朝,被封为一品大员。 至于他死后的下葬之地,史书上并不一致,有说在湖南,有说在辽宁,还有说葬于永泰村,村里这座墓规模不小,石雕保存完整,构件齐全,是典型的一品官制。 克罗夫茨花了几百块银元,买通了一个自称是祖家后人的人,对方愿意“出让祖坟”,理由是年久失修,需要“整修维护”,不久,地方巡兵也来过几次,但都被一笔打发。 克罗夫茨又雇来十几名苦力,连夜拆墓,墓门被凿开,墓顶被掀起,八角形的穹顶石一块块卸下,用帆布包裹,再加木箱封装。 雕花的供桌、跪拜石、镇墓兽,全都被一一打包,工人干了十多天才拆完,墓内并无金银器物,可能早被盗空,但石雕工艺之精、规模之大,依然震撼。 这些箱子被运往天津港,挂着“救灾物资”的标牌登船,到了加拿大后,这批“文物”交到了安大略皇家博物馆手中,当时博物馆的副馆长查尔斯·柯雷利正忙于扩展东方展品,这批来自中国的“将军墓”正合他意。 他下令按原样复原,将墓门、石像、生道一一拼装,由于没有准确的图纸,工匠凭照片和想象作业,供桌朝向装错,石像站位混乱,墓门的铺首也被装反。 展览开幕后,墓前立了说明牌,上写“明末抗清名将祖大寿之墓”,文案中提到他在宁远之战中的英勇事迹,又描述墓葬反映明代帝王将相的丧葬文化。 展览引起轰动,观众络绎不绝,不少媒体称其为“东方文明的结晶”,博物馆将此作为镇馆展品,推出纪念品、明信片,甚至以墓前石像为原型制作复制品出售。 但这个墓到底属于谁?几十年来一直存在争议,有学者根据出土铜钱、墓门刻字等材料判断,时间应为明末清初,可能是祖大寿,或其子祖泽润、祖泽溥。 祖家几代人都是朝廷高官,所葬墓园规格不相上下,2013年,辽宁兴城出土了一块“祖大寿谕祭碑”,文字记载清楚,说他埋骨宁远,这让人怀疑加拿大这座是否只是衣冠冢,或者根本是其子之墓。 博物馆对此讳莫如深,最早明确标注“祖大寿墓”,后来逐渐改为“明代军官墓”,解说员面对观众的提问时,多半以“文物来源合法”“交易凭证尚在整理”作答。 墓志铭不知所踪,成了谜团,有人质疑整个展览是建立在身份错误上的文化符号重构。 2000年之后,中方多次提出返还要求,博物馆表示无法追溯1918年的交易行为,且强调“该展品保护良好,是人类共同遗产”,中国学者提出复刻方案,用数字技术将其“复制带回”,安置在祖籍地做纪念用途。 多伦多当地的华人社区也曾组织过悼念仪式,在墓前摆放菊花,祭奠先祖,他们认为,无论墓主是谁,这座石墓都承载着文化的根与记忆。 祖家后人如今每逢清明仍在河北祠堂扫墓,只是那座真正的墓,早已空无一物。 百年过去,这座曾经躺在北京郊外山丘下的墓园,成为了北美城市中心的展览品,石雕斑驳,榫卯处可见修补痕迹,每一条裂缝、每一个缺角,都记录着那场被金钱和权力撕裂的拆解。 150吨的墓,不只是石头,更是那个动荡年代中国文化在世界地图上的一次流亡,如今它仍在异国他乡沉睡,等待历史重新定义它的归属。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——“倒戈将军”的疑冢:祖大寿又“倒戈”去了加拿大?