信仰异化的灵魂之困。

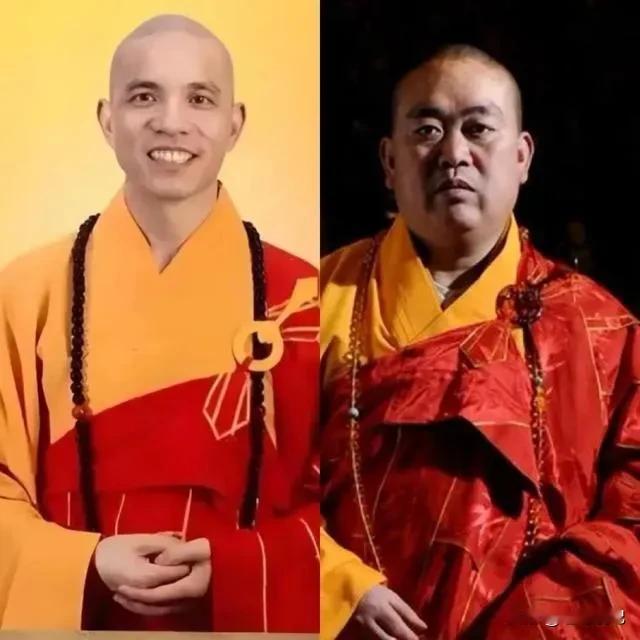

释永信事件引发的舆论风暴,远不止于对一个宗教人士的道德审判。袈裟下的商业帝国、讲经堂里的权力游戏,折射出这个时代最深刻的信仰困境——当神圣符号被掏空内涵,沦为世俗欲望的遮羞布时,整个社会的精神坐标正在发生危险的偏移。

宗教的本质本应是超越性的精神追求。佛陀舍王位而出家,基督为救赎而上十字架,这些宗教创始人的事迹无不彰显着对物质世界的超越。然而当下某些宗教场所却演变为精致的利益交换市场,信仰被异化为可量化的“功德”,虔诚被具象为香火的旺盛程度。这种异化不仅亵渎了宗教本身,更可怕的是,它制造了一种集体性的认知混乱——当最该坚守精神纯粹性的领域都沦陷于功利主义,人们还能在哪里安放对超验价值的信念?

可以说,当信仰被明码标价,敬畏之心让位于逐利之欲的时候,这种异化就如马克思所说,当一切神圣的东西都被亵渎,人们就不得不冷静地直面他们生活的真实状况和相互关系。

信仰的世俗化嬗变其实是现代性困境的缩影。在物质主义成为新宗教的时代,连寺院都难以免俗地加入了这场狂欢。但历史一再证明,没有敬畏感的社会如同没有地基的大厦,表面的繁荣掩盖不了内在的空洞。从欧洲中世纪教会的赎罪券丑闻到今日某些宗教场所的“功德箱经济学”,每当信仰沦为工具,随之而来的必是深刻的精神危机。

重建信仰的纯洁性,需要超越简单的道德谴责。宗教界应当回归苦修、简朴的精神传统,在物欲横流中保持清醒;社会则需要培育多元的精神空间,让超越性价值有不同的栖居之所。唯有当信仰重新成为信仰本身,而非达成其他目的的手段时,袈裟才能重获其应有的尊严,讲经堂才能再度响起净化心灵的梵音。

评论列表