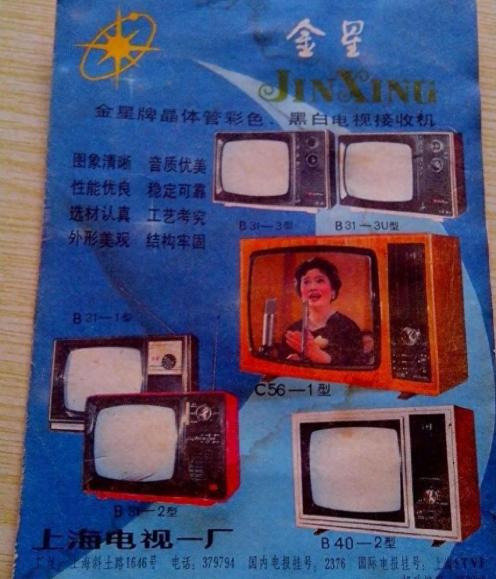

1982年,远洋轮“临江”号,满载着一整船的新的“金星”牌彩色电视机,从上海发往香港......1个月后,香港急电:盼第二批货;3个月后,泰国、新加坡发来订货订单,4个月后,英国、美国索取样机......看着这一切,一个叫季挺的男人终于笑了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1982年夏天,上海港清晨起雾,一声长长的汽笛划破天际,一艘名叫“临江”的远洋货轮缓缓离开码头。 船上整齐堆放着“金星”牌彩色电视机,外壳泛着金属的灰光,看着那艘船在江面上越驶越远,站在黄浦江边的季挺嘴角浮出了一丝笑容。 三十天后,香港发来电报,询问第二批货什么时候能到,三个月不到,泰国和新加坡的订单接连飞来。 第四个月,英国和美国的电器商提出索取样机,想要看看这批从中国发出的电视机究竟有什么不同,这一连串的消息,让金星电视机第一次真正站到了国际市场的门口。 回到1970年,季挺还只是上海金星金笔厂的一名技术干部,那年夏天,车间里传出一阵欢呼,工人和技术人员围着一台木壳机器高兴得说不出话来。 电视屏幕闪烁着彩色的画面,虽然图像时常抖动,颜色也不算稳定,但这确实是中国人自己攒出来的一台彩色电视机。 机器有47厘米大,外观笨重,调节旋钮粗糙,电路板的走线也不够规范,可大家依然兴奋不已。 生产彩色电视需要大量的元器件,像显像管、行输出变压器这些关键部件国内都难以保证质量,第一批电视出了五百台,有些机器用了三天就出现问题,屏幕变黑、电路烧毁、画面失真。 甚至有人家里刚插电,电视就冒烟,有的用户把坏了的电视当家具用,有人干脆拿旋钮给小孩当玩具。 到了1978年,全国第一次“质量月”评比中,金星电视机在返修率排名上几乎垫底,工厂仓库的积压机器堆得像山一样,销售部门干脆不再出货,财务只能靠贷款发工资。 有的职工提出改做电风扇,有人说不如去搞家具生意,厂领导的办公桌上放着几套准备“关停并转”的预案,情势十分紧张。 季挺这时站了出来,他当时身体不好,心脏时常发作,医院劝他休息,可他把病历往口袋一塞,搬进了厂长办公室,从那天起,他白天泡在车间,晚上查技术资料,整整两年没回过一次家。 他带着技术员一台一台拆返修机器,发现显像管的密封工艺不过关,线路板的防潮处理也严重不足,于是他们开始系统调整,先从黑白电视做起,再慢慢优化彩电。 1979年,他带着几名工程师去了北京,与日本电视生产商谈判,合同一页页谈下来,他几次在宾馆里心悸发作,靠着速效救心丸撑着继续谈。 他坚持要求对方提供整条自动化生产线,并培训技术工人,最后合同签下来了,工厂终于能开始筹建一条现代化的彩电生产线。 资金是另一个难关,建设过程中遇到预算不足,他亲自去银行一趟又一趟,把设计图纸摊开在行长办公室里,用算盘算出每年的产量和利润,反复讲解。 一次谈话中,他突然解开衬衫纽扣,露出胸口贴着的心电图电极,说:“这是我压上的赌注,”最终,银行批下了三千万元贷款。 1982年7月15日,金星厂第一条全自动彩色电视生产线投入运行,那年国庆节前夕,金星牌彩电在南京路百货公司试销,400台电视在90分钟内全部卖光。 有人连夜从无锡赶来,带着麻袋装的现金,希望多买几台回去转卖,香港客户试用过后立刻下了第二批订单,电视机不仅能接收本地信号,还能收英文台,价格只有同类日本产品的三分之一。 新加坡客户在订单中特别注明“要附中文说明书”,泰国经销商提出希望包销整个系列产品,英国商人来信要求放大“Made in China”的标识,说这是伦敦市场的新潮货。 到了1983年底,金星彩电出口创汇已经破了千万美元,工厂不仅还清了全部贷款,还给工人发了双薪,技术人员的办公室里贴满了国外客户寄来的感谢信和样机反馈表。 这些成果没有靠运气,金星厂通过引进日本质量管理体系,在车间实施“工序责任制”,谁做出的零件,出问题谁负责。 返修率从最初的三成多,降到不到3%,他们对东南亚的高温高湿环境进行了特别设计,在显像管内加入除湿材料,对欧美市场则开发多制式兼容版本,既能接收PAL也能兼容NTSC。 季挺的身体却一天不如一天,1985年夏天,他在车间巡查时再次晕倒,撞在一台机器上,额头流血。 醒来后,他第一句话还是问:“今天生产进度怎么样?”他后来退居二线,静养调理,金星厂的事业继续发展,到1985年底,年产电视机九十万台,成为全国彩电行业的佼佼者。 那艘“临江”号离开的那个清晨,季挺脸上短暂的微笑,是一段长达十二年的坚持所换来的,那一船电视机不仅改变了一家工厂的命运,也让世界开始正视中国制造的力量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——中国第一台彩色电视机诞生记