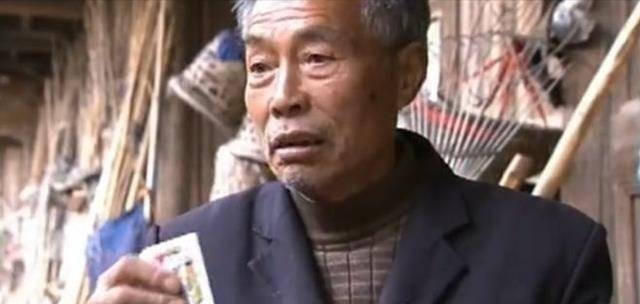

1949年的开国大典上,林伯渠宣布:“请毛主席升旗!”林伯渠并未意识到这句话犯了个错误,旁边的工作人员连忙提醒他说:少了一个字! 1949年10月1日开国大典上,当林伯渠宣布“请毛主席升旗”时,立即有工作人员提醒应该说“国旗”,林伯渠随即补充了完整的表述,这个细节在当时的影像资料中有记录。 开国大典使用的五星红旗设计者是上海普通职员曾联松,他的设计从2992份应征稿中脱颖而出,图案为红底配五颗黄色五角星。 最初的设计稿中,大星内部还绘有镰刀斧头图案,后来简化为纯五角星设计,这个修改过程体现了国旗设计的精益求精。 天安门广场的旗杆高度为22.5米,这个数字是根据天安门城楼高度比例确定的,负责机电装置的工程师团队进行了多次试验,确保升旗装置运行稳定。 开国大典前,各项准备工作都要求精确到位,广场清洁人员仔细清理每一块石材,军乐团反复排练确保演奏效果,礼炮部队严格按照标准装填火药。 国歌演奏时,军乐团实际演奏了两遍,因为第一遍被现场群众的欢呼声覆盖,升旗时间精确控制在2分07秒,这个标准后来被沿用。 参加开国大典的人员都穿着新制作的中山装,这种服装选择体现了对新中国成立这一重要时刻的重视。 第一面国旗使用的是上海正和祥绸缎庄生产的红缎子,这种染料被称为“国旗红”,是专门调配的不褪色配方,五角星使用的黄布采用土林染料,同样具有不褪色的特性。 负责缝制国旗的是赵文瑞等几位女工,她们在缝制时会在身下铺白布,防止弄脏国旗,缝制过程要求针脚整齐,不能有任何瑕疵。 升旗方式原本设计为手动操作,大典前十天改为电动升旗,工程师们连夜改装设备,最终采用电影放映机的齿轮原理解决了匀速升降问题。 这次改动时间紧迫,技术人员加班加点完成了设备调试,电动升旗的成功应用,为后来的升旗仪式奠定了技术基础。 现在天安门广场的升旗仪式中,国旗升到旗杆顶端后会有短暂停顿,这个设计来源于1949年的实践经验,当时为了防止升旗过冲,操作人员及时切断了电源。 开国大典使用的国旗现保存在中国国家博物馆,这面国旗长460厘米,宽338厘米,大五角星外接圆直径为60厘米,四颗小五角星外接圆直径为20厘米。 国旗的制作工艺体现了当时中国纺织业的最高水平,从选材到染色,从裁剪到缝制,每个环节都有严格标准,这种精工细作的传统,影响了后来国旗制作的质量要求。 五星红旗的象征意义在设计说明中有明确阐述:红色代表革命,大星象征中国共产党,四颗小星代表工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级,五颗星的相对位置体现了大团结的主题。 曾联松在设计国旗时,参考了多种方案和建议,他的设计既保持了视觉美感,又体现了深刻的政治内涵。这个设计一直沿用至今,成为中华人民共和国的重要标识。 国旗法于1990年颁布实施,对国旗的制作、悬挂、使用等方面做出了详细规定,这部法律确保了五星红旗的庄严性和规范性。 从1949年至今,五星红旗见证了新中国75年的发展历程,从开国大典上的第一次升起,到如今每天在天安门广场按时升降,国旗已成为中国人民共同的精神象征。 开国大典上那个补说的“国”字,反映了新生的共和国对仪式规范的重视,这种对细节的关注,体现了建设新国家时的严谨态度。 现在各地学校、机关、企事业单位都会定期举行升旗仪式,这个传统源于1949年开国大典,体现了对国家象征的尊重和对爱国主义的传承。 天安门广场每天的升降旗时间根据日出日落时间确定,一年365天从不间断,这种准时准点的传统,同样源于开国大典时确立的严格标准。 信源:共和国第一面五星红旗——中国共产党新闻网