潮新闻记者严粒粒通讯员陈雯怡

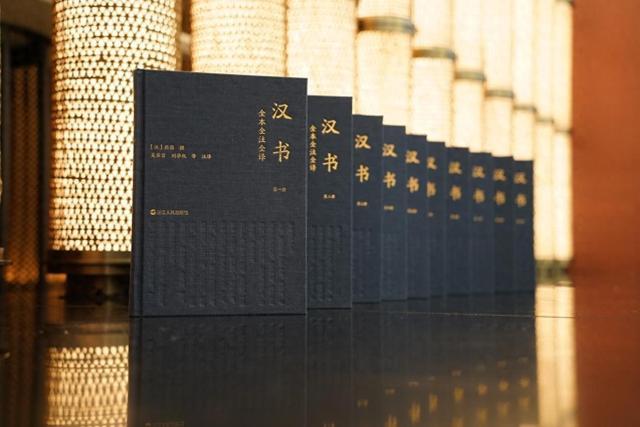

浙江人民出版社继浙人-三民版《资治通鉴全本全注全译》后,顺利引进出版《汉书全本全注全译》。近日,浙人-三民版《汉书全本全注全译》平装、精装、布面三个版本同步上线,供读者按需选择,另特别邀请北京大学历史系辛德勇教授撰写长文导读,帮助读者快速入门。

探寻大汉风云,感悟历史兴衰。班固所撰的《汉书》是我国首部纪传体断代史,全书共一百卷,包括十二帝纪、八表、十志、七十传,载述从西汉开国迄王莽新朝止,二百二十九年间的历史与人物。它的体例虽仿自《史记》,但结构和内容要比《史记》完善和丰富,是《史记》之后又一史学巨著,与《史记》《三国志》《后汉书》并称“前四史”。

北宋文学家苏轼被贬黄州时,一日,一位姓朱的官员来拜访,但苏轼很久没出来接待。后来他才说明,自己刚才在完成每天的功课。苏轼所做的“功课”,便是抄《汉书》。苏轼说:我曾经读《汉书》,大概要读数遍才能掌握其全部内容;每一遍只关注某一类事情,这样不用几遍,就每样事情都精通明白了。

清代史学家章学诚在《文史通义》中认为《汉书》“体圆用神”,尤其赞赏其“十志”开创了后世典章制度史的先河,称“迁《史》不可为定法,固《书》因迁之体,而为一成之义例”。近现代学者梁启超在《中国历史研究法》中称《汉书》为“断代史之祖”,认为其确立了后世正史的编纂范式。鲁迅在《汉文学史纲要》中更是评价《汉书》“文辞渊雅,叙事详密”,“谨严工整,自成一派”。

从历史上看,《汉书》有“文章雄跨百代”之誉,为后人学习古文的楷模。

《汉书》如此重要,那对于现代人来说,如何能更好地读懂?

三民书局出版的《新译汉书》是历史研究者、读者圈里口碑盛传的《汉书》版本,由吴荣曾、刘华祝两位北大历史系教授领衔译注,从2000年开始规划出版并撰稿,2005年前后陆续交稿,再经调整和修改,历时十余年,于2013年出版。这套书不仅专业权威,而且内容详尽易懂,许多大陆读者得知三民版《新译汉书》即将由浙江人民出版社引进出版简体中文版后,都在翘首以盼,希望将其收入囊中。

浙人-三民版《汉书全本全注全译》全书共10册,600万字,由北京大学历史学者吴荣曾先生主持,三十余位学者共同参与注译。正文以清乾隆武英殿本为底本,北宋景祐本《汉书》、清末王先谦《汉书补注》等为校本,除注重原文的校勘与注释外,书前有“导读”,各卷并撰有“题解”“段旨”“研析”等,期能做到普及学术,雅俗共赏,为今人阅读《汉书》时理解文义提供帮助,并作为相关研究的参考。

原书繁体竖排,为了贴合大陆读者的阅读习惯,简体中文版做了横排处理。排版上,全书采用文白对照的形式,即左页文言原文,右页白话译文,便于对照阅读;段后有“注释”,对文言原文的字词句作详尽解释;每段后加“段旨”导读,简述本段要旨;每卷前有“题解”,概述本卷主要内容;每卷后的“研析”,则评述本卷所记内容的历史得失,引导读者学习和思考。

为什么要读《汉书》全本全注全译版本?辛德勇教授在该书导读中这样写道:

了解古代历史文化有很多途径,譬如游览历史遗迹,参观历史博物馆;譬如阅读现代学者的相关著述,看古代的图像资料;等等。但我体会,认识最为深刻、同时也最为具体的途径,还是直接阅读古代经典。在中国史籍的诸多经典当中,《汉书》无疑是名列前茅的一种。

他强调了阅读《汉书》的重要性,主要着眼点并不是它在史书著述体例上的创始性意义和典范性作用,而是它所记述的西汉这个朝代。

西汉是中国古代政治、经济和文化等项根本制度的形成时期,因而阅读《汉书》记载的西汉历史,对人们认识秦汉以后的中国社会,就具有了特别重要的基础性意义。

辛德勇教授讲到,在今天,即使是秦汉史专家,要想通畅地阅读《汉书》,亦迥非易事——专家也需要在古人旧注之外再去查阅大量参考的书籍,普通社会公众更可想而知。

在这种情况下,为适应普通社会公众的阅读需求,出版这种全注全译的全本《汉书》就十分必要了。全译,是展现贯通的理解;全注,则是在古人旧注的基础上,为适应当代的读者,做出更易于大家理解的解说。这是随着时代的变迁而做出的重要工作,会帮助大家更好地吸吮《汉书》的精华。