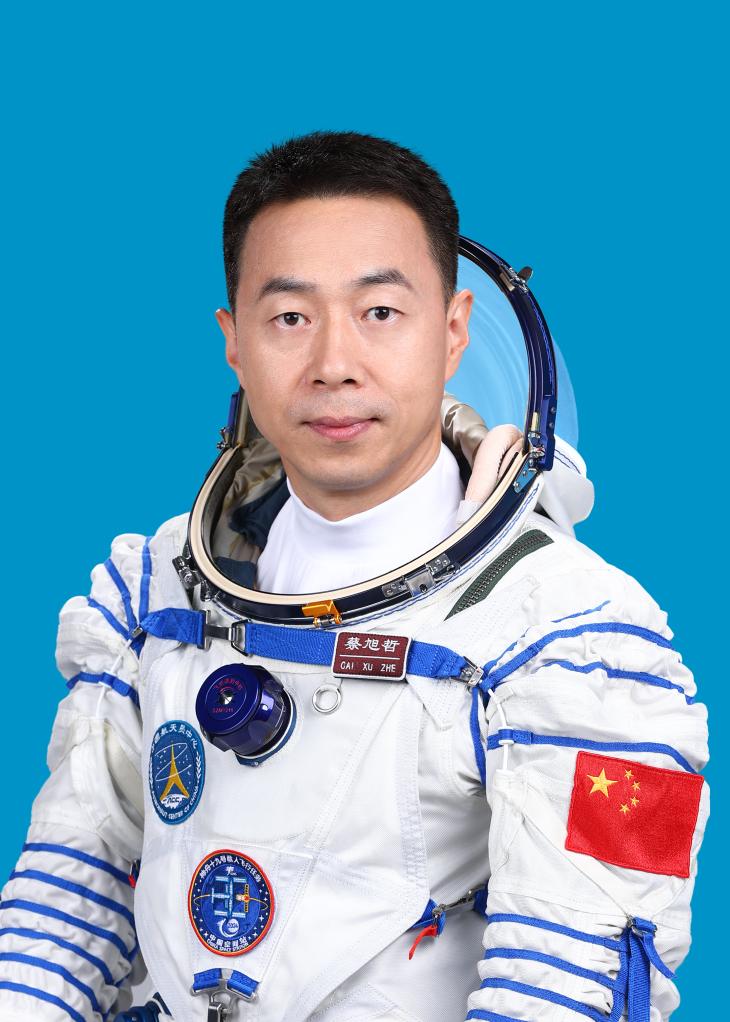

谁能想到,差不多半年的时间里,神舟十九号乘组的三名航天员,在太空完成了有多达五次的出舱任务,还创造了单次出舱9小时的世界纪录呢?蔡旭哲靠着累计五次的舱外活动,成了我国出舱次数最多的航天员,这后面到底隐藏着什么样的技术突破和极限挑战呀? 在长达183天的太空驻留中,神舟十九号乘组圆满完成了三次出舱以及数十项科学实验和设备维护任务。蔡旭哲出舱总共花费了45个多小时,他承担着空间站零件的安装以及拆卸工作,将超强的专业技能完全展现了出来。和他一起的“90后”航天员宋令东,第一次执行任务就完成了三次出舱活动,战胜了那种温差特别大的环境;第一位女性工程师王浩泽承担了大部分设备的维护工作,保证了空间站系统能够稳定地运行。每次舱外活动都必须应对零下120℃到零上120℃的严峻温差考验,对航天员和设备都是极大的挑战。 这次任务不仅刷新了出舱时间纪录,更重要的是搭建了全球首个空间光晶格量子模拟实验平台。在那种微重力的环境里把超低温的原子状态给抓住,以此来推动量子物理以及量子计算方面处于前沿的研究工作。空间站的机械臂能够实现毫米级别的定位精度,如此一来,航天员便能十分精准地操作那些复杂的设备,就和在地面的车间里干活一样。这些技术方面的创新表明了中国自己研发出来的生命保障系统以及机械臂技术已经变得成熟且可靠啦。 蔡旭哲他们的努力并非是单独的个人英雄主义行为,而是属于中国载人航天系统性突破的一部分。从一直变长的在轨道上的时间来看,到有突破性的科学实验方面,还有精确严谨的设备维护工作,每一个数字其实都体现着逐渐变得成熟的中国航天技术。这些成就不但刷新了历史,并且开启了未来。他们凭借着执着和专业把14亿人的认知边界给拓宽了,也激励着更多的航天人不断前进。 中国航天的这个了不起的历程,正在慢慢展现出新的样子。像蔡旭哲那样的航天员们,在他们自己的工作岗位上执行着任务,支撑起了一个涵盖技术、科学以及人文探索的空间站整体。之后他们会继续书写载人航天的新篇章,把中国的梦想带到更广阔的宇宙里。