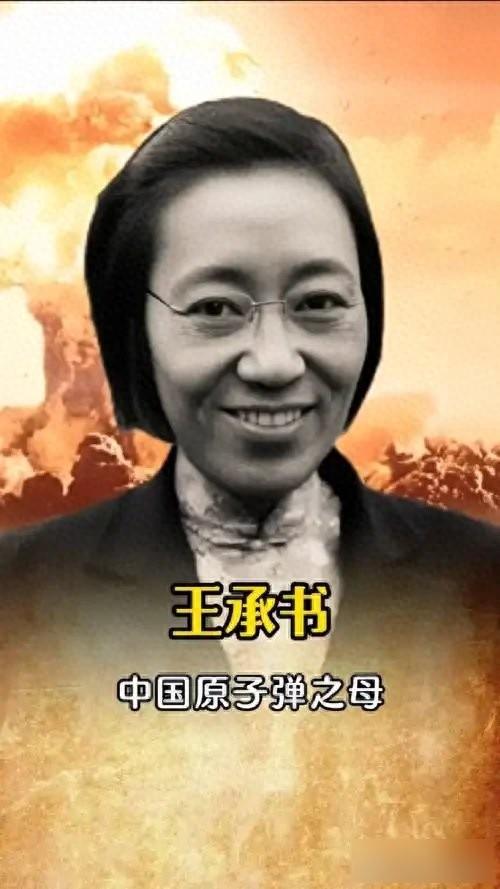

1960年,北大才女王承书扔下丈夫儿子不辞而别,丈夫张文裕翻遍北京城找不到人,17年后,一个白发老太太站在家门口,儿子愣住了,突然冲过去抱着她嚎啕大哭。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1960年的北京清晨,张文裕像往常一样早早起床准备去北大授课,天刚蒙蒙亮,他走进妻子王承书的房间,习惯性地看了一眼她的床铺,却发现床单整整齐齐,仿佛没有人睡过。 桌子上放着她的圆框眼镜,旁边还有一张纸条,纸条上只有五个字:“勿念,归期未定。”王承书就这样消失了。 张文裕的心里隐隐有些不安,但他没有立刻报警,或许是工作上有什么事,或许是她有了其他事情要处理。 他第一时间去查看了她经常去的地方,走遍了北大的教研室、实验室,甚至去了长途汽车站和火车站,四处打听,甚至问过邻居,但没有人知道她去了哪里。 邻里之间有些传言,有人说见过她拎着一个旧皮箱匆匆离开,有人说她可能和别人私奔了,但张文裕知道,她不可能是离开了家,抛下了丈夫和孩子。 三年前,王承书突然从熟悉的统计物理领域转行去研究铀同位素分离技术时,他便知道妻子必定是接到了某种特别的任务,这一次,或许也是如此。 王承书此时正坐在西去的列车上,窗外是飞驰而过的黄土高原,三天前,钱三强亲自找到她,告诉她,国家需要她再次转行。 她需要去一个远方的地方,参与一个绝对保密的项目,可能要很久,“不能告诉任何人,包括家人。”钱三强说,王承书没有任何犹豫,答应了,她只是简单地说了三个字:“我愿意。” 列车最终停在了兰州郊外一个没有名字的工厂,这个地方后来被称作504厂,是中国的第一座铀浓缩工厂,王承书成了那里唯一的女科学家,她带着一群刚从大学毕业的年轻人,从零开始研究铀同位素分离技术。 天然铀中能用于原子弹的铀-235含量不到1%,要将它提纯到90%以上,几乎就像大海捞针,为了这个任务,王承书几乎每天工作十六个小时,累了就会在办公室搭起一张行军床。 她从不抱怨,有同事劝她多注意身体,她只是淡淡地说:“我在美国浪费了十五年好时光,欠祖国的太多了。” 此时的张文裕,已经失去了妻子的音讯,他每日对着妻子的照片发呆,回想着他们1941年一起在燕京大学教书的日子。 记得1944年她在密歇根大学获得博士学位时的笑容,记得1956年他们冲破美国的阻挠,带着6岁的儿子回国时的豪情,那时他们一起展望未来,充满希望,可是现在,妻子无声无息,连一封信也不能写。 1964年1月14日,兰州铀浓缩厂的分析室里,穿着厚重防护服的技术人员们小心翼翼地进行着最后一项样品检测。 当最后一份样品的检测结果出来时,王承书看着那两条完全吻合的曲线,泪水瞬间夺眶而出,中国终于成为世界上第四个掌握铀浓缩技术的国家,而她,已经为国家的核事业付出了三年无声的牺牲。 十个月后,1964年10月16日,罗布泊的蘑菇云震惊了世界,那一刻,没有任何人知道,这背后凝结着王承书三年的青春和思念。 时间一直往前走,1977年,王承书终于回到了北京,17年未曾归来的她,已经满头白发,她站在中关村的自家门口,按响了门铃。 此时,已经34岁的儿子张哲站在门内,看着那个熟悉又陌生的老太太愣了几秒钟,随即冲上去,紧紧抱住她,放声大哭,“妈!我好想你!这些年你去哪里了?” 王承书摸着儿子的脸,温柔地笑了笑,她轻声说:“你长大了,比我高了。”张哲看着妈妈那一脸的风霜,眼里满是感动与痛苦。 这一切,张文裕早已知晓,当王承书回到家时,他只是站在一旁,看着妻子,眼中没有怨言,只有无尽的心疼,17年的等待,他已经习惯了孤独,他从未责怪过妻子,只是一次次地希望,妻子能回到他们身边。 王承书最终没能拥有一个完美的家庭,她为国家献出了她最宝贵的时光,她没能陪伴儿子的成长,也错过了丈夫最需要她的时光。 她的奉献与牺牲,最终成就了中国核事业的突破,在她的努力下,国家终于走向了自立自强,站到了世界的舞台上。 1994年,王承书在临终时留下了遗嘱,她将积蓄捐给了“希望工程”,将遗体捐给了医学研究,她说:“我这一生,没有虚度。” 她的名字最终从国家机密档案中解封,成为中国铀浓缩技术的奠基人,可在她眼中,这一切都只是她为了国家所做的平凡的事。 王承书没有雕像,她的名字直到她去世后才被世人所熟知,她的一生,是一个为了国家默默奉献的故事。 没有人知道,她在17年里经历了怎样的孤独与痛苦,但她依然坚定地说:“我愿意。”这三句话,成为了她一生的写照,她的牺牲,让我们今天的幸福生活不再遥不可及。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:七一网——有一种爱,叫"我愿与你隐姓埋名" 湖州市委统战部官网——王承书:她被认为能获诺贝尔奖,三次"我愿意"肩负起祖国的重托