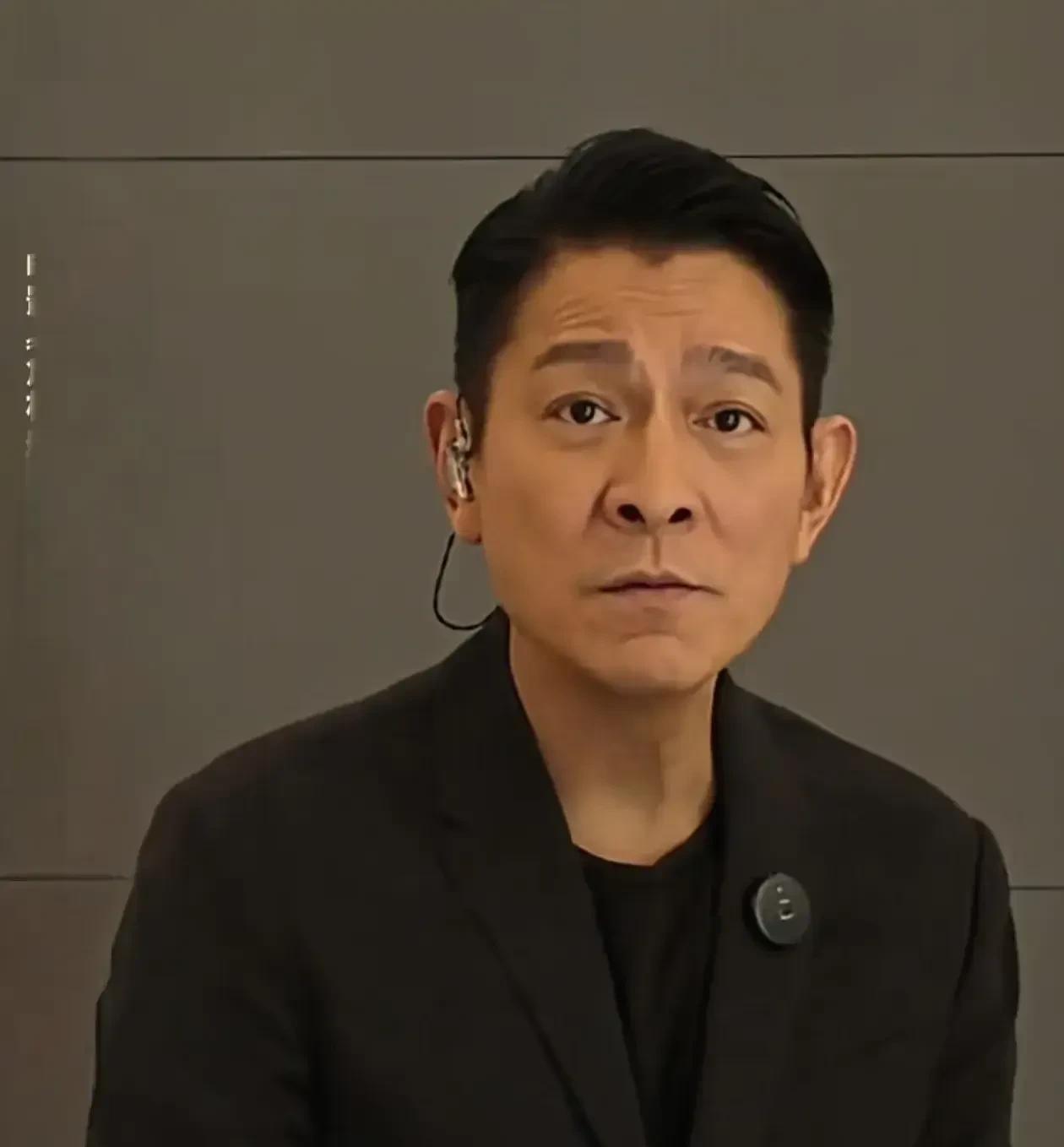

一次,刘德华接到一个角色向周润发请教时,不料,周润发破口大骂:“你算个什么东西。”结果,刘德华不仅没有翻脸,还因为这句话感激了周润发40年。 那是1980年的香港娱乐圈,刚入行的刘德华日子过得挺苦。那时候他啥角色都演,跑龙套的活计居多,有时候戏份少到连名字都没有,台词更是奢侈。可年轻人嘛,总想着往上爬,有前辈看他踏实肯干,就给他指了条路——有个电影要找男主角,你试试? 刘德华一听乐坏了,可转念又犯嘀咕:这角色原本是周润发不要的,发哥当时多火啊,《上海滩》里的许文强红透半边天,他都不要的角色,能有啥问题?怀着这份纠结,他跑去问周润发。谁承想,周润发见面就甩了句:“你算个什么东西?”周围人听着都觉得发哥耍大牌,可刘德华心里门儿清——这骂声里藏着点醒。 周润发为啥拒演?他说了俩原因:一是档期排满了,二是这电影题材敏感,可能过不了审,就算过了也可能没人敢上院线。刘德华听完更犹豫了:大明星都不敢接的戏,我去凑啥热闹?这时候周润发把话挑明了:“你现在算老几?市场都没你的份儿,新人就该抓住机会往前冲!”这话像一盆凉水浇头,又像一记重锤敲心——刘德华这才反应过来,自己总想着“安全牌”,可哪有稳赚不赔的买卖? 咬咬牙,刘德华接了。谁也没想到,这戏最后不仅顺利上映,还火得一塌糊涂。他凭这角色拿了金像奖“最有前途新人奖”,彻底在娱乐圈站稳了脚跟。打那以后,片约像雪片似的往他手里飞,最拼的时候,5年拍了50多部电影,人送外号“拼命三郎”。 可火了之后,问题也来了。观众说他“没深度”“角色都一个样”“偶像包袱太重”。刘德华不是没琢磨过——自己是不是困在舒服圈里了?于是他开始“刹车”,减少拍戏量,专门找机会磨演技。那几年他很少露面,不是在家研究剧本,就是跟着老戏骨学表演,就为把自己从“偶像”变成“实力派”。 现在再看刘德华,不光作品拿得出手,人品更是圈里标杆。张卫健当年公司倒闭,穷得揭不开锅,是他二话不说借了几千万救急;林家栋在他公司最难的时候,明明能靠“偶像派”标签多赚钱,他却偏让林家栋沉淀演技,最后捧出了影帝。他说过:“自己得来的,就要去帮别人。”这话不是空口白话,是他从周润发那儿学来的道理——当年要是没发哥那顿骂,他可能还在龙套堆里打转。 说实在的,娱乐圈里“前辈带后辈”的事儿不少,但像周润发这样“骂醒”对方的真不多。那会儿刘德华刚入行,脸皮薄,要换别人早急眼了,可他偏能沉下心琢磨:发哥为啥骂我?他是看我不上进才急的!这份豁达,才是他能走长远的关键。 现在再看刘德华,从跑龙套到“四大天王”,从偶像派到实力派,每一步都走得扎实。有人说他运气好,可谁都知道,运气从来都留给有准备的人。就像他常说的:“自己得来的,就要去帮别人。”这话说得实在——有能力了,别光想着自己,拉一把后辈,才是真本事。 亲爱各位读者你们怎么看?欢迎在评论区留言讨论!