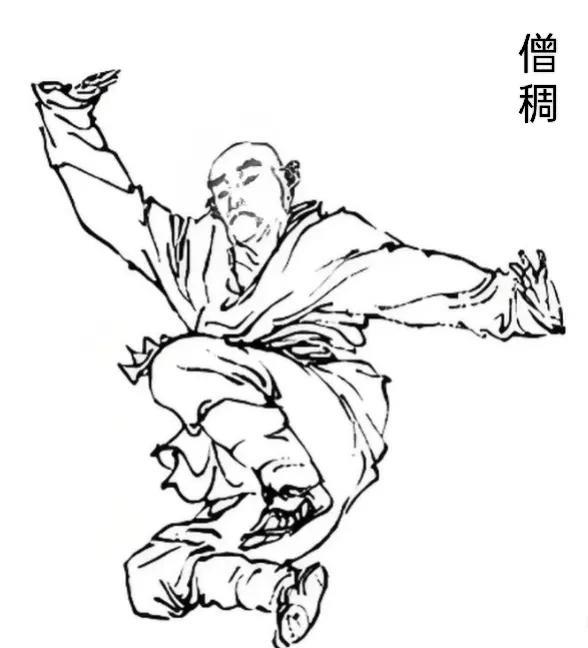

僧稠,俗姓孙,是北朝时期的僧人以及禅学宗师,他年少时体质较弱,于是他到了后来发愤习武,练得拳脚敏捷骁勇,身轻如燕,并且身手灵活。同时他理解能力极快,以至于学佛成绩卓著,因此他的被少林寺首位住持跋陀(又名佛陀跋陀罗)称赞为“葱岭以东,禅学之最!”随后他便在嵩岳寺讲经说法,影响很大。 僧稠祖籍昌黎(今河北),之后举家迁居到钜鹿瘿陶(今河北宁晋),他自幼便以孝顺与诚信闻名乡里,年少时勤奋钻研传世典籍,对五经和史书融会贯通,凭借出众的才学被征为太学博士,负责讲解经籍要典。 在当时,僧稠的才能与声望在群臣中出类拔萃,正当朝廷想要委以重任之际,世事无常,他的心境悄然转变,逐渐产生厌世之感。为求解脱烦闷,于是他便开始大量研读佛教经典,从此踏上与佛结缘之路。 二十八岁时,僧稠于钜鹿景明寺师从法师僧实剃度出家。初入佛门,他跟随禅师佛陀的弟子道房禅师学习止观禅法,由此成为一名专注禅修的僧人。为追求禅法的精进,于是他北上游历至定州嘉鱼山潜心修习。 起初,禅定对僧稠而言困难重重,始终无法进入定境。幸好他得到一位来自泰山的僧人启发,他豁然开悟,仅仅十天便成功摄心入定,这一突破令僧稠倍感欣慰。 五年后,僧稠又前往赵州(今河北隆尧)漳供山,师从道明禅师,学习十六特胜法,开启了禅修的新阶段。在这期间,他克己苦修,九十天内每日仅食一餐,总共食用四斗米。 僧稠的栖息之所极为简陋,不设卧铺,疲惫时便以石板为床,日夜皆是如此。在衣着上,他仅穿一身粗糙至极、布缕甚至能嵌入皮肉的衣服,并且长时间未曾换洗。有时饭未煮熟他便已入定,等到醒来时锅中食物已被禽兽吃尽。 在禅定中,僧稠时常思考人在死亡时的恐惧状态,从而达到心神空寂不动的境界。即便多次遭遇强盗威胁与美色引诱,他也始终不为所动,禅定功夫愈发精湛,甚至能深定九日。每次定觉,他都感到心胸开阔,思维澄澈,通身轻盈如羽毛飘举,收获颇丰。 此后,僧稠满心欢喜地前往嵩山少林寺,拜见佛陀禅师,并呈上自己所证之果。佛陀禅师赞叹道:“自葱岭以东,禅学之最,汝其人矣!”对他的禅学造诣给予极高评价,并授予其更深奥的禅学秘密要诀。僧稠谨遵师命,在少林寺继续修行,不久后移居少林寺东边的嵩岳寺,借助嵩岳的灵秀之气,使禅法达到更高境界。 僧稠不仅自身精研禅法,更致力于弘扬佛法。因此到了后来他离开嵩岳寺,渡河北上,游历怀州(今河南沁阳)西王屋山、青罗山、马头山等地。以至于大江南北的众多僧俗慕名追随他学习禅法,他的声望逐渐传遍朝野。 当时的北魏孝明帝曾接连三道诏书,邀请僧稠入宫弘传禅法,然而他皆委婉拒绝,于是他请使者转告皇帝说:“普天之下,莫非王土,贫僧在山中行道传法,同样有利于国家和人民。”孝明帝只好派人将所需物品运至山中供养。 到了北魏孝武帝登基后,也数次下诏邀请僧稠出山进宫传法,然而他依旧婉拒。于是孝武帝便在无奈之下,只得于永熙元年(公元532年)在尚书谷中为他建立精舍禅室,并且还下令聚集僧众加以供养。 到了北魏分裂为东、西魏后,东魏迁都邺城,僧稠转而向北,在常山、大冥山一带弘传禅法。刚到常山,他便受到定州刺史娄睿、彭城王高浟等人的崇敬与供养,并且还被邀请到大冥山设坛传戒。于是他开创归戒,从而吸引了越来越多的人信奉,使得燕、赵境内的僧众纷纷前来拜谒,普通民众也开始吃斋断荤。 以至于当地的士族庶民大多慷慨解囊,施舍财物给僧稠等人,然而在这期间有僧人贪恋财物,于是他便抓住时机加以开导,从而教育僧众严守戒律。因此他传教弘禅的威望日益高涨,以至于当时人们称他“道张山世,望重天心”,他已然成为当之无愧的一代佛教领袖。 到了东魏孝静帝在位武定八年(公元550年),东魏掌权者高洋取代东魏称帝,建立北齐政权,也就是北齐文宣帝。到了北齐天保二年(公元551年),北齐文宣帝高洋下诏,邀请僧稠前往都城邺都弘法传教。此时的他本想像之前一样谢绝朝命,但是因为在使者再三劝说之下,他无法推辞,只得应诏。消息传至邺都,文宣帝高洋亲率文武百官,以朝廷仪仗队出宫到城郊迎接。 鉴于僧稠已经是年届七旬的高龄,因此文宣帝亲自搀扶他进入大内。于是他便向北齐帝后阐讲佛教禅理,文宣帝高洋听得心花怒放,为求正理,当即接受禅道和菩萨戒法,还以身作则吃起素斋。文宣帝高洋随后下令废除公家渔猎制度,禁止天下屠宰生灵,命令国民斋戒修持功德,一时间把北齐变成了一个佛的天下。 僧稠以他的高深的禅学造诣和坚定的弘法信念,深刻影响了北朝佛教的发展,他在佛教史上留下了浓墨重彩的一笔。 #北朝时期的僧人以及禅学宗师#