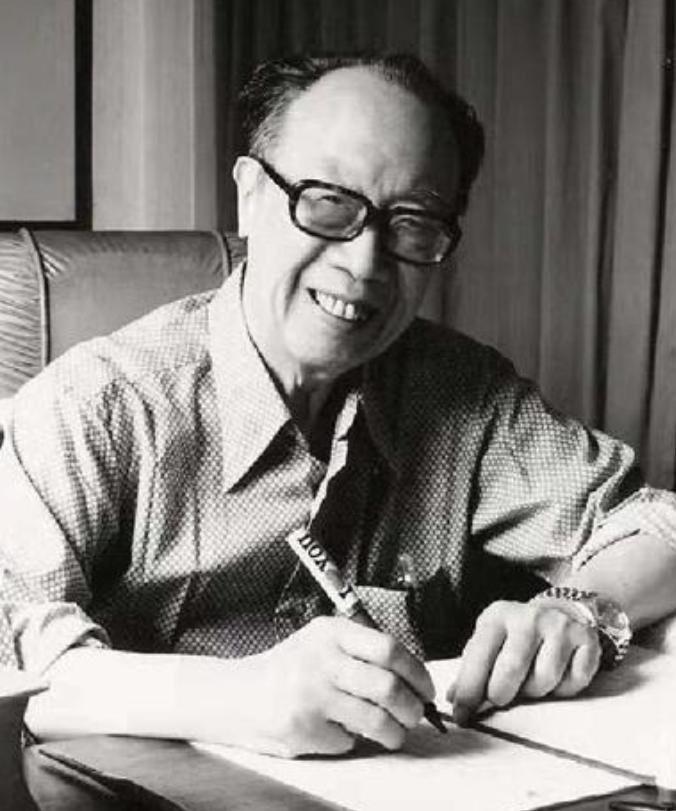

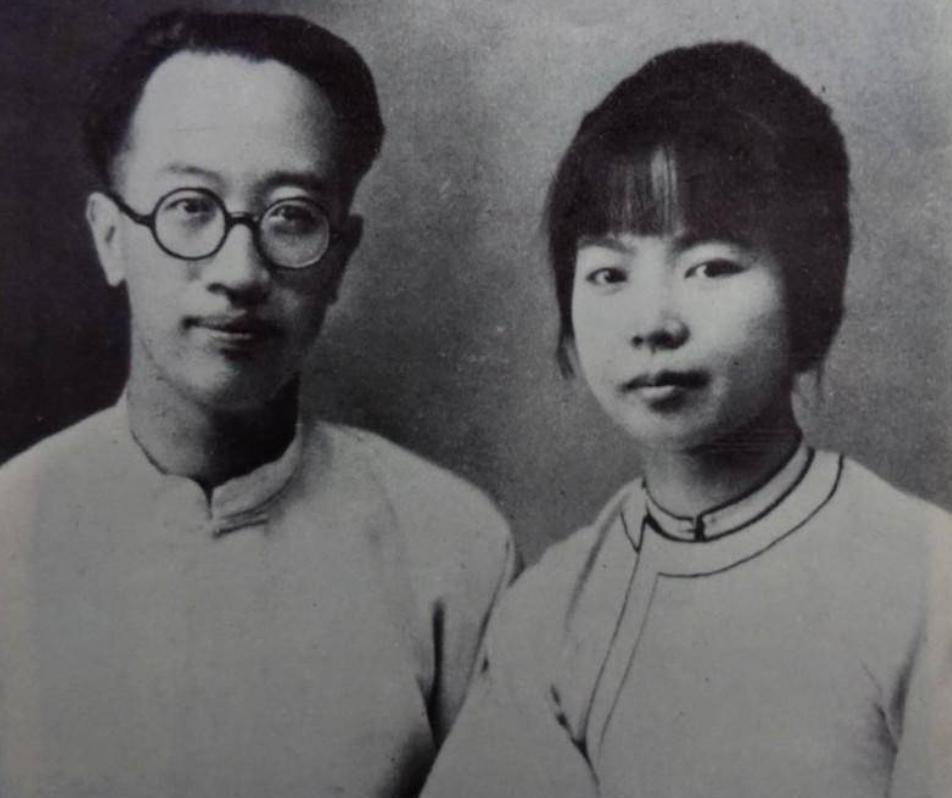

他与发妻恩爱53年,妻子去世半年,他不顾所有人反对,娶了女明星 “1975年5月9日上午十点,先生,您真打算跟我进礼堂吗?”摄影师拉了拉领口,压低嗓门向身边的白发老人确认。梁实秋点头,把手里那枝栀子花别到西装扣眼里,轻声答道:“就现在。” 这样一场婚礼,没有交响乐,也没有镁光灯。一间租来的小礼堂,十几桌亲友,台北湿热的空气里却充斥着一种微妙的紧张——因为新郎七十二岁,新娘韩菁清四十四岁,且是家喻户晓的影星。此情此景,宛若一颗石子砸进平静的湖,从礼堂到报馆,从校园到茶楼,漾起的波纹迅速扩散。 很多人至今忘不了前一年冬天的噩耗。1974年,72岁的梁实秋陪伴妻子程季淑出门买菜,意外天降木梯,程季淑胸口受创。送医途中,她握着丈夫的手只说了两句话:“华,别急。华,别急。”次日凌晨,秋风未息,人已长逝。昔日的“槐园”顿时空落。五十三年相濡以沫,被一句“别急”切断,这种痛只有当事人才知其深。 沉痛转化为文字,《槐园梦忆》几十天内写就。友人劝他暂且封笔,他偏不。笔尖越是颤抖,字里越见生机——他要把记忆锁进铅字,唯恐一关灯,一闭眼,连回忆也被夜色吞噬。 书稿交至台湾一家出版社那天,韩菁清恰好带着剧本找编辑。电影圈的人常被贴上“浮华”标签,她却抱着厚厚的《泰戈尔诗选》,边走边背。双方在走廊对面停住,礼貌点头,本以为只是普通邂逅,却因一句“先生,我最喜欢您译的《莎士比亚全集》”而生出更多话题。有人说文学是最慢的暗号,韩菁清却在十分钟内把暗号全部报完:梁的散文、梁的译作、乃至他在燕京大学的课堂轶事。老人听得发愣,像突然听见久违的乡音。 自此,信件往返。梁实秋住台北北投,韩菁清在台中拍戏,两地邮车要跑整整一夜。梁却硬是不用电话。他写纸信,以钢笔铺陈二十八行隽永,又附一页俏皮字:“照片收到,开朗如初阳。”半个月后再收回:“老师的墨香,比片场的镁光灯温暖。”恋爱场面若落到新闻版面总显轻佻,可一封封原件如今仍存文学馆内,满纸错落的墨痕替两人做证。 然而舆论比初夏雷雨来得更快。第二天,报纸以整版标题吆喝:七旬学界泰斗将迎四旬影后。“老牛吃嫩草”“国学大师晚节不保”等字眼刺目刺耳。甚至北美、港澳的校友联谊会也发来电报,请他慎重;几位早年弟子在校园门口竖起“护师条幅”。韩菁清那头则更惨,制片人催她回归银幕,朋友劝她“别把好牌打烂”。隔岸观火的人太多,真正关心她幸不幸福的人反倒稀少。 梁实秋没有公开辩解,只是私下对好友赵萝蕤说一句:“人间行走七十年,若连喜欢谁都要问准许,那活着已无味。”有人觉得这句话傲慢,可也正是这种固执,让他青年时敢弃家长包办、敢赴美求学,亦让他老来敢逆潮流再度托付终身。 有意思的是,反对力量越大,两人越显默契。婚礼筹备期间,梁的朋友们轮番登门“说情”,带来一摞摞“合适人选”的照片:大学教授、音乐家、医生,甚至有名门闺秀比韩菁清年轻二十岁。梁实秋索性把相片统统锁到抽屉,开玩笑说:“若真想丰富作文素材,我一个人就够了。”堵得对方无话可说。 1975年的那个雨天终于到来。证婚人读完誓词,韩菁清接过戒指,轻轻一句“先生,请多指教”。婚礼请柬没写“敬邀诸君”,只写一句旧诗:“三十年阅尽人间色相,只愿此后共清欢。”舆论还在风口浪尖,他们却似乎关掉世界的杂音,各自低声道谢,然后执手离席。 婚后,他们搬进北投一幢两层小楼。楼下是书房,楼上是影星的化妆间,又或是文学家的校对室,身份在此刻混杂却和谐。每天清晨,梁实秋煮一壶红茶,韩菁清则把前一晚写好的随笔放到桌边,请他挑错字。她戏称“梁老师是活字典”,他回一句“韩小姐是移动留声机”。高龄与年龄差并未成为障碍,比起同龄夫妇,他们的生活更像一场持续四千多个日夜的研讨会——白天讨论莎士比亚,夜里讨论灯泡瓦数;一方待机,一方演出,井井有条。 遗憾的是,无论爱情多浓,生命终究无法逆转。1987年11月3日,梁实秋在医院里呼吸急促,最后看了韩菁清一眼,道:“书桌第二屉有我没改完的文稿,麻烦你处理。”午后两点,他阖上眼。留给世人的,是三千多万字著译,以及那句平淡到极致的叮咛。 接下来的七年里,韩菁清守着空书房。演艺圈频频邀她复出,她只客气回信,说自己早已“专职为一人守灵”。1994年春,她因病住院,护士提醒她签字,她含笑说:“签梁太太。”翌日凌晨,心脏停止。遗物中找到一本破旧日记本,扉页只有一句:若人生再长五十年,我仍选在书香里与他邂逅。 两位故人在台北第一殡仪馆相邻而眠。如今偶有访客献上一束白花,也会低声讨论当年那场风波。支持者说那是文学与影像的结合,反对者依旧摇头。但一纸婚书已尘封,争论价值也随风而逝。至少,有关爱情的所有细节,都在他们的生活里早早兑现——无关他人眼光,仅关自己心意。