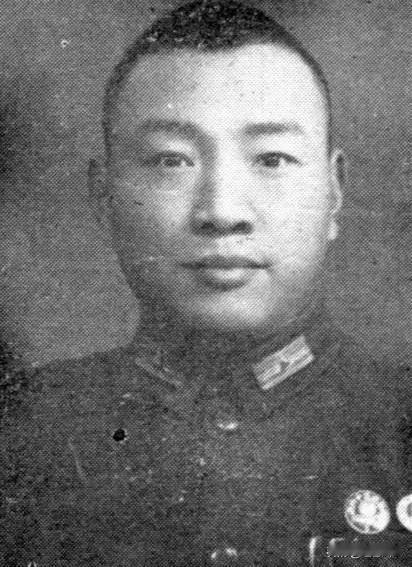

宋希濂和陈赓相交多年,被特赦后,在美国机场给陈赓的夫人塞钱 “1985年9月的一个早晨,洛杉矶国际机场候机厅里,宋希濂轻声说:‘夫人,这点小意思,还请务必替我捎去。’”短短一句,夹着旧式湖南口音,也夹着半个世纪的恩情。傅涯没想到,这位白发苍苍的国民党上将,竟把折好的数百美元硬塞进她手里,只求在八宝山多买几束鲜花。周围旅客来去匆匆,这幕画面却像被定格——它的来历,要追溯到六十多年前的湘江渡口。 1923年夏末,湘乡通往长沙的土路上尘土飞扬,一辆慢腾腾的马车前后各挤着几个学生。陈赓跳下车,拍了拍同车青年的肩膀:“兄弟,去广州闯闯?”那人正是宋希濂。两人就这样边走边聊,谈到孙中山招考时,都像打了鸡血:“那还犹豫啥,报!”随后,他们一同赶考,几乎是并排站在榜前看到自己的名字。年轻人心里那股子痛快,外人难以体会。 广州的空气混杂着海风和硝烟。筹办处门口,陈赓探着脑袋,压低嗓门告诉宋希濂:“黄埔才是正牌。”一句提醒,改变了宋希濂的人生坐标。入学后,两人分在不同队。陈赓忙着支部活动,宋希濂埋头操典,却常被老乡拉去听政治讲演。那年秋天,他们第一次站在大礼堂最前排,听周恩来分析国内外局势。宋希濂事后感叹:“演讲比枪声还震耳。”就是在黄埔,宋希濂写下入党申请,彼时的他并未料到未来会站到对立一侧。 1926年伊始,暗流涌动。宋希濂腿伤未愈,靠在床头望着窗外灰蒙蒙的天,写给陈赓一句话:“云雾重叠,风向不辨。”信寄出却迟迟无回音。几个月后,中山舰事件爆发,犹豫与现实碰撞,他选择了蒋介石。陈赓得知消息猛烈拍桌,随后在一次短暂碰面时追问:“真要走到这一步?”宋希濂摇头叹气,只说一句:“想有前途,也想替家人出头。”这一刻,两人第一次意识到,友情无法遮挡政治分野。 十年转眼即逝。西安事变后,陈赓秘密抵沪探望老乡。酒席上,他讲到自己在南京险些被策反,手指轻敲酒盅:“有人许我高官厚禄,可我这条命早卖给共产党了。”宋希濂沉默,毕竟此时的他已成为蒋系骨干,正扶摇直上。两杯白酒下肚,陈赓还想规劝,却终究咽了回去。朋友归朋友,路已不同,再争只会伤感情。 抗日战争全面爆发,两条道路在同一片炮火下再度交汇。陈赓在华北指挥游击战,宋希濂在淞沪、在滇缅,拼命与日军硬碰硬。有意思的是,双方部队偶尔通过战报获知对方战绩,都私下称赞对方打得漂亮,但彼此依然没有直接通信——每个人都背着巨大的政治包袱,也背着个人的荣辱得失。 1949年底,川西山谷积雪未融,宋希濂所部被解放军包围。战马嘶鸣声中,他写下最后一道命令,随后放下手枪。移送途中,他脑海里反复浮现黄埔旧景,更多的是对陈赓那句“如果有一天,两军对垒,你听谁号令”的自嘲式回答。没想到,陈赓真的来了。功德林简陋会客室里,陈赓把茶杯往桌上一放:“宋大头,身体还行?”宋希濂哽咽:“你还认得我?”这一问一答不过数十字,却等了二十年。陈赓临走叮嘱:“安心改造,路还长。” 1959年全国人大批准特赦战犯,宋希濂名列其中。他走出功德林,第一眼看见北京秋日的长空,说不清是轻松还是茫然。紧接着,他和杜聿明等人下乡劳动,割稻、担粪,双手磨出老茧。这段经历让他重新理解“士兵出身”四个字,也让他对陈赓那句“把枪口对准侵略者,而不是同胞”有了更深体悟。 1960年春节前夕,张治中牵头筹办黄埔同学茶话会。陈赓拖着病体到场,脸色蜡黄,却坚持站起向宋希濂举杯。席间他自嘲:“医生说少喝酒,可我偏不听。”宋希濂扶着他,悄声道:“老兄,别逞强。”他们散步到中南海西墙外,无人跟随。寒风里,两人什么都没说,也什么都说了。遗憾的是,一年后陈赓病逝上海华东医院,享年五十八岁。噩耗传来,宋希濂跪在灵前,沉默良久,只留下一行字:“山河为证,友谊不渝。” 此后二十余年,宋希濂移居美国陪伴晚辈。他常对侄孙们念叨陈赓的名字,语气既骄傲又愧疚。1985年国内允许探亲,他特意在机场堵住傅涯,塞钱买花——对他而言,这不是礼数,而是对逝者最后的敬意。那年冬天,傅涯果然带着鲜花去了八宝山,把宋希濂的心意放在陈赓碑前。没多久,宋希濂又寄来一封厚厚的信,交代自己近况,末尾写着:“若有来世,盼仍并肩学步黄埔。”字体仍旧工整,唯独最后一个“黄”字,墨迹洇开,像是手抖,也像是眼泪落下。 1920年代的理想,1930年代的抉择,1940年代的战火,1950年代的再生,直到1980年代的机场相送,两个人的友谊跨越敌对的营垒,也跨越了生死。政治洪流可以立碑,也可以毁碑,却很难彻底消解人与人之间最质朴的情义。宋希濂那把硬塞给傅涯的美元,数额并不大,却压得住漫长历史的份量——它提醒后来人:交情可以因立场疏远,却不必被仇恨湮没。