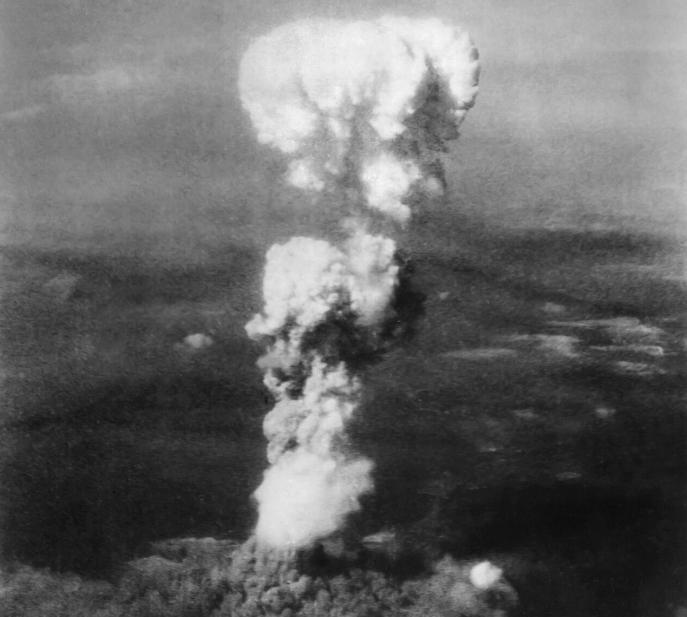

原子弹炸后百年内寸草不生,今广岛却住满了人,看看专家怎么说? 先要弄懂这“百年魔咒”是怎么一回事,第一颗实战原子弹“小男孩”落地广岛的1945年8月,人类对它的认知一片空白,当时核辐射看不见摸不着,其持久性和杀伤力被大大高估了。 最初几天,广岛现场确有报告一些区域的植物枯死,惨烈景象加上缺乏科学依据,“百年寸草不生”的说法就顺着恐惧蔓延开来,变成烙印在公众意识里的“事实”,科学认识不够的年代里,恐慌最容易成为解释未知的答案。 辐射本身的“暴脾气”很关键,爆炸瞬间释放出的大量致命辐射确实可以在短时间内摧毁附近区域多数生物。 但问题的核心是:这种直接辐射如同火药点燃,爆发力大但持续力短,真正潜伏下来成为长期麻烦的是那些辐射尘微粒。 不过万幸的是,这些微粒中大多含有的短半衰期放射性物质会以相对快的速度减弱,再加上自然降雨冲刷和人工清理,环境中残留的放射水平下降得比当初预想的快得多。 原子弹的“艺术”特性在这里又有了意外的“双面性”,它在空中爆炸的方式促使更多的能量冲击波和光热得以发散,大量放射性尘埃升入高空随风飘散,这反而比在地面爆炸能更好地减少对当地的长期辐射污染。 所以蘑菇云腾起后,广岛的实际本地污染程度,并不像我们误以为的那么触目惊心,核物理特性的这一面,在广岛遭遇中无意间扮演了某种程度的“减轻危害角色”。 土壤没想的那么脆弱,土壤本身就像大海,有巨大的缓冲和稀释能力,落到地表的放射性物质会被泥土深层中的矿物质捕获、固定,或被逐渐稀释入复杂庞大的土壤基质中,就像一滴墨水被倒入游泳池,变得微不足道。 土壤里原有的微生物也没闲着,它们参与了分解和转化过程,无形中默默加速了这个大环境的净化工程,所以这片土地没被“死亡”禁锢百年,相反,自然的修复程序悄然启动了。 更重要的原因我们往往低估了生命本身的坚韧,核爆后不久,在广岛断壁残垣间已有草芽顽强挣扎出土。 特别是深埋地下的植物种子、根茎以及那些生命强韧的昆虫等物种展现了极高的辐射耐受性。 这些幸存者成了生态系统复苏的星星火种,当环境辐射强度衰减到一定门槛以下,这些先遣生命便以惊人的速度和力量复苏、繁衍,逐步拉扯起一个完整的生态网络。生命从不轻易认输。 最讽刺的是,原子弹释放的放射性物质总量,其实远不如后来一些民用核事故那么庞大,比如切尔诺贝利堆芯爆炸,直接把核燃料烧着了扔到环境中;福岛核电站泄露的放射性物质更是在数月内持续排出。 可广岛那颗“小男孩”是瞬时释放完所有能量,就辐射物质的污染总量和扩散持续性来看,广岛的局面反而不及那些后来的大型核事故复杂和持久。 广岛从废墟中重建的奇迹,既破除了一个过时的科学误解,也成为了对和平发展与科技安全警醒的永恒碑文。 尊重科学的力量,也坚守为它系上责任安全绳的意志,原子弹的烟尘终将落定,人类文明的未来要靠理性抉择照亮。 参考资料:央视新闻,2015-08-06,《抗战史上的今天:美国向日本广岛投下原子弹》

阿宝

常核落日圆。