288家开发商破产,为何不降价“自救”?

近年来,房地产市场经历了一场前所未有的洗牌,众多房企在这场风暴中挣扎求生。据统计,2024年已有288家房地产开发商宣布破产,较2023年同期激增43%。进入2025年,这一趋势并未放缓,仅第一季度新增破产房企数量就达到了97家。

在这些破产房企中,不乏头部房企和区域龙头的身影。面对如此严峻的形势,不少购房者感到困惑:为何开发商宁愿破产,也不愿意降价“自救”?这背后究竟隐藏着怎样的难言之隐?

一、隐形干预

房企降价,政府会隐形干预,这是开发商不敢大幅降价的首要原因。房地产市场的稳定对于地方财政至关重要。2024年国家统计局数据显示,全国土地出让金收入高达2.17万亿元,占地方财政收入的31.4%。如果房企大幅降价,土地价值将受到冲击,地方财政收入也将随之减少。此外,房价的大幅波动还会影响当地经济增长、金融稳定和社会和谐。

为了维护房地产市场的稳定,地方政府纷纷出台“限跌令”。例如,华东某省会城市住建部曾明确规定,新房销售价格不得低于备案价格的85%,这实际上为房企降价设置了隐形门槛。在这样的政策环境下,房企即使有意降价促销,也往往因受到限制而无法实施。

二、业主维权

降价促销虽然能吸引购房者,但也可能引发老业主的维权索赔。根据2024年中国消费者协会的统计,因房价下调引发的业主维权事件高达1873起,涉及金额超过230亿元。这些维权事件不仅干扰了房企的销售业务,还可能导致房企受到相关部门的约谈甚至处罚。

在业主维权的压力下,房企往往选择谨慎行事,避免大幅降价引发不必要的麻烦。毕竟,与业主的纠纷处理起来既耗时又耗力,还可能对房企的声誉造成长期影响。

三、连锁反应

房地产市场的价格联动效应十分显著。一旦有几家房企率先降价,其他房企往往会跟风降价,导致整个区域的房价出现大幅下跌。2025年第一季度,北京某高端楼盘降价18%后,周边5个项目被迫跟进降价,最终导致区域房价整体下跌23%,远超最初预期。

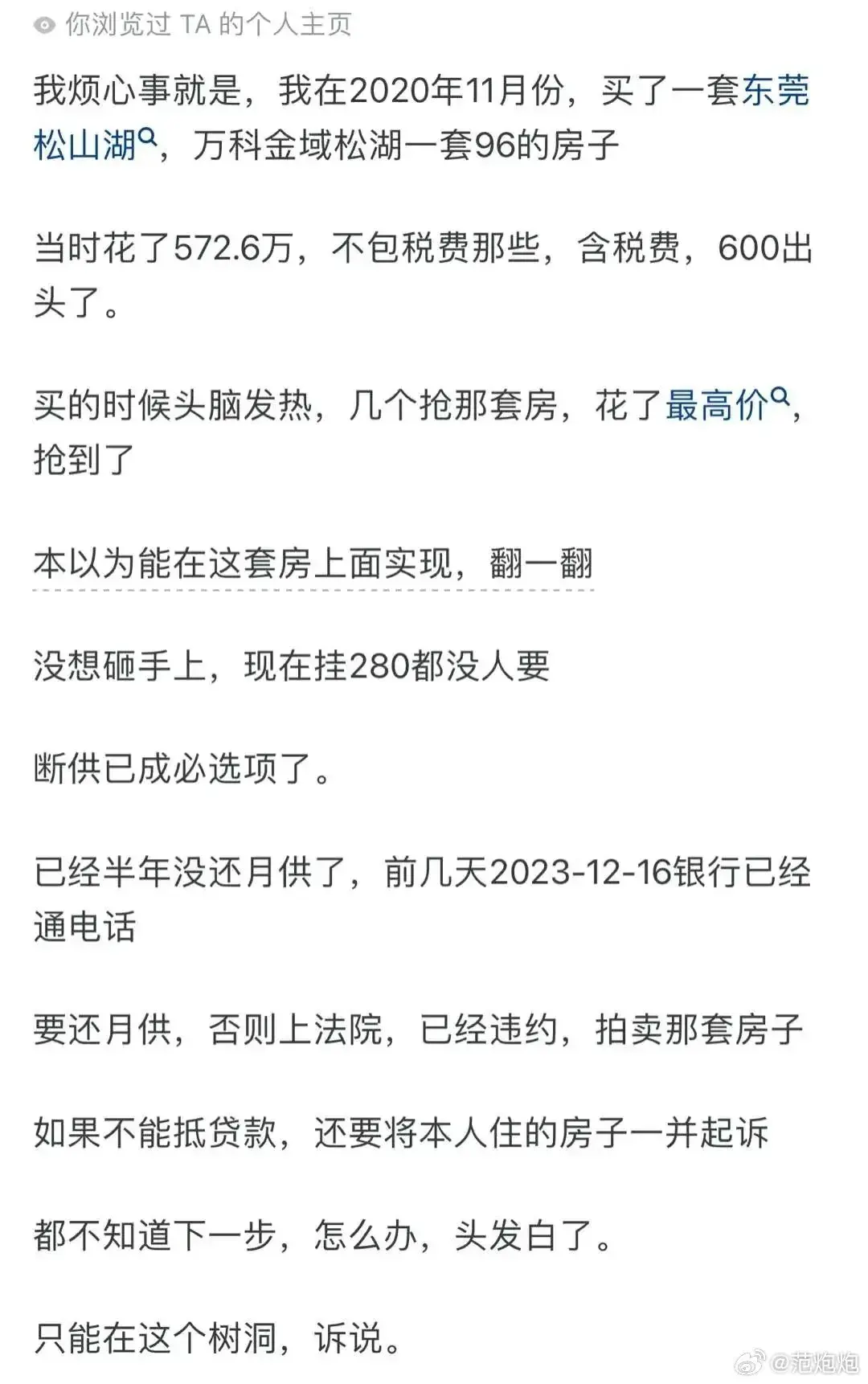

这种连锁反应对于房企来说无疑是灾难性的。房价的大幅下跌不仅会导致房企利润大幅缩水,还可能引发市场恐慌,进一步加剧房地产市场的低迷。因此,很多房企宁愿选择破产,也不愿意打响大幅降价的第一枪,以免遭到同行的唾骂和市场的报复。

四、购房心理

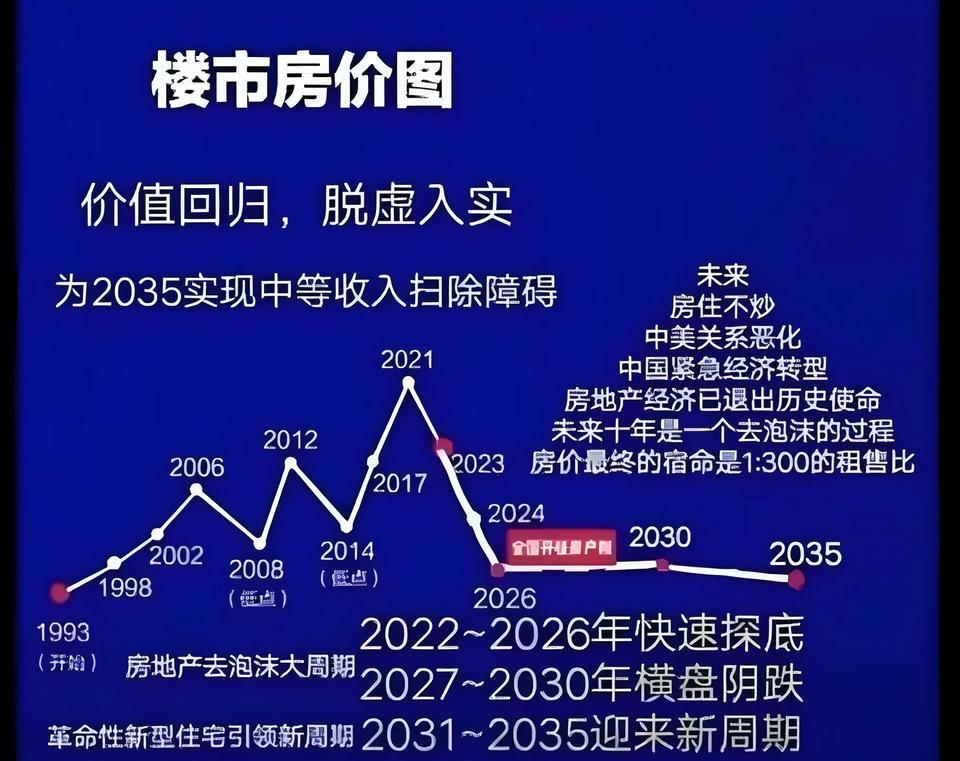

购房者的心理也是影响房企降价决策的重要因素。众所周知,购房家庭普遍存在买涨不买跌的心理。前些年房价大涨时,很多家庭都会跟风追涨,因为房子具有赚钱效应。而从2022年开始,房价进入下跌通道,不少城市的二手房价跌幅都超过30%以上。

在这种情况下,很多开发商担心自己越是大幅降价,越是没有人敢来买房。毕竟,购房者往往会认为房价还会继续下跌,从而选择观望而非出手。这种买涨不买跌的心理使得房企在降价促销时面临巨大的市场风险。

五、财务报表与股价波动

对于上市房企来说,降价促销还可能影响到其财务报表和股价波动。如果房企选择大幅降价促销,即使成交量出现反弹,但也会影响到房企的业绩水平,从而影响到股价的重新估值。此外,大幅降价还可能导致股价一路向下,市值快速缩水。

这样的结果对于任何房企来说都是不愿看到的。毕竟,股价的稳定和市值的增长是上市房企的重要目标之一。因此,很多上市房企在降价促销时都会保持谨慎态度,避免对股价造成不利影响。

六、破局之路

尽管房企面临着诸多降价困境,但在房地产市场已经“供大于求”、城镇化进入尾声、老龄化时代到来的背景下,房企如果肯早点降价促销、及时回笼资金、保持充足的现金流,这也不失为明智之举。

降价促销不仅可以吸引购房者、促进销售,还可以帮助房企缓解资金压力、降低破产风险。当然,在降价促销的过程中,房企也需要注重策略和方法,避免引发业主维权和市场恐慌。例如,可以通过推出优惠政策、提供增值服务等方式来吸引购房者,而不是简单地降低房价。

同时,房企还需要加强现金流管理,确保在降价促销后仍有足够的资金来维持运营和应对风险。这包括优化债务结构、降低融资成本、提高资金使用效率等方面。

房企破产潮下不降价“自救”的原因是多方面的,包括政府隐形干预、业主维权、连锁反应、购房心理以及财务报表与股价波动等。然而,在房地产市场已经发生深刻变化的背景下,房企如果能够灵活应对、积极调整策略,通过降价促销等方式及时回笼资金、保持充足的现金流,这也不失为一条破局之路。

评论列表