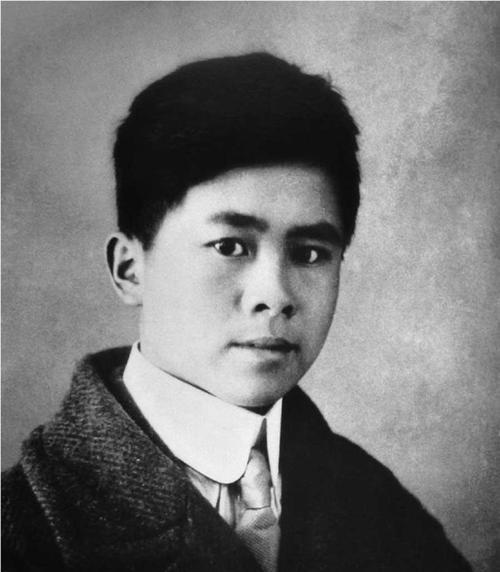

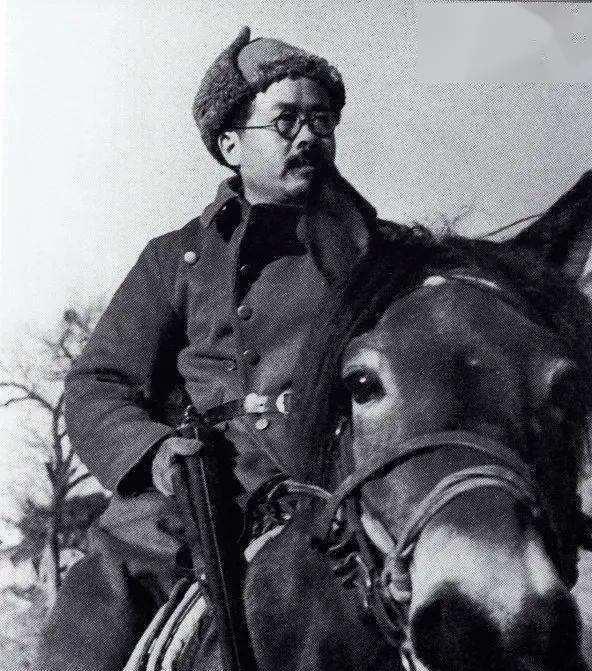

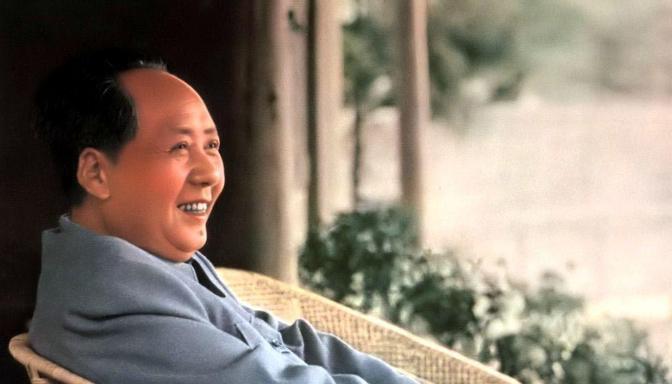

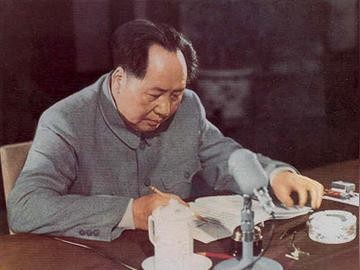

49年开国大典,毛主席下批示:不准任弼时出席!真实原因让人泪目 【1949年9月30日清晨】“弼时同志,这份庆典名单里,怎么没有你的名字?”警卫员小刘压低声音,带着几分惶惑。任弼时合上手中的文件,抬头一笑:“主席的批示,我必须照办。”短短一句,把疑惑堵了回去,也为第二天的盛典埋下悬念。 毛泽东的手令前一晚才送到玉泉山:任弼时不得出席10月1日典礼,必须安心静养,可指定代表登城楼。纸短意长,却出自深思熟虑。彼时任弼时高血压已到Ⅲ级,视网膜出血反复,走几步便气促头晕,医生判断稍有劳累极易猝倒。天安门城楼站立时间长、情绪又易激动,一旦意外,不仅危及本人,还可能让新中国的第一声礼炮蒙上阴影。毛泽东考虑再三,才在名单上划掉了老战友的名字。 其实,玉泉山并非任弼时第一次被“强制休息”。早在1935年遵义会议后,他便因两度受刑留下心脏与肾脏损伤。红二方面军长征途中,那支细竹签刺穿脚板的事故、冰河落水后的高烧,都在不断透支他的身体。1939年去苏联疗伤时,医生第一次把“过劳综合征”写进病历。可只要战事紧迫,任弼时总是“人还在,马上干”。抗战相持阶段,他兼管组织、青年、统战多个口,每天批件能堆成小山。 再往前翻,就能看出这种“拼命三郎”性格源头。1904年,湖南汨罗的小书房里,私塾先生任培国正教五岁的儿子背《木兰辞》;十年后,那个早慧少年已以长郡中学第一名的成绩考入高小。五四风潮席卷长沙,他与同学上街呐喊,第一次喊出“反帝”口号,也第一次认识毛泽东。学费中断后,他没能挤进赴法名单,却借毛泽东牵线加入“俄罗斯研究会”,随后穿越赤白战线赴莫斯科东方大学。异国寒冬让许多人退缩,他却在黑面包与伏特加的味道里啃完《资本论》初稿,练得一口生硬却流利的俄语。 1925年回国,他被调进共青团中央。陈独秀撕报告的那一幕,很多人惊叹他“太轴”,可任弼时认准的事,不轻易让步。蒋介石“四一二”政变后,他主张武装自卫;安徽被捕时,他顶着酷刑死咬假名;上海被洋巡捕电刑逼供,仍守住组织机密。屡次过关,他却换来终身顽疾——高压电在背上烙出的两个疤,直到晚年还隐隐作痛。 1943年起,延安的窑洞里常见一个身影:夜深仍伏案写材料,窗纸透出昏黄油灯。毛泽东几次走进来劝他休息,任弼时抬头笑笑:“文件拖不得,人命关天。”7大召开时,他主笔起草青年工作报告,连续通宵,血压飙到230毫米汞柱,仍咬牙撑完大会。会后毛泽东说:“弼时是我们党的骆驼,能驮重担,可骆驼也要水草。”众人劝他歇,他只答“等打完仗”。从西柏坡北上北京途中,他坚持步行考察车站工地,才下火车鼻血直流,被紧急送往惠民医院,也正是那次,医生第一次提出“绝对卧床”。 开国前夕,中央五大书记原本计划并肩站在城楼。任弼时心里何尝不盼?然而9月中旬一次青年团大会,他讲话半途突然视物模糊,强撑到休会便昏倒在后台。检查结果:高血压伴脑动脉硬化,随时有脑溢血风险。这才有了毛泽东“铁腕留人”的批示。对话里,任弼时苦笑:“这一辈子大事小情参加了无数,偏偏最想去的这次不能去。”同事宽慰:“咱们打江山是为了人民,不是一张合影。”他默默点头,仰望窗外,金秋的北京已能听见彩排礼炮声。 10月1日下午三点,礼炮响彻长空。任弼时靠在玉泉山小楼的藤椅上,收音机里传来毛泽东雄浑的宣告,他眼眶瞬间湿润。女儿任远芳作为代表站上天安门,她回忆城楼上一阵风吹来,父亲的叮嘱在耳畔:“多看两眼国旗,替我看。”这一刻,玉泉山与广场被一条无线电波紧紧连起。 典礼后不久,苏联专家赶到北京会诊,报告列出一串惊心数据:血压最高270/160、心脏肥大、肾功能减退、眼底大量出血点。医生建议即刻赴莫斯科系统治疗。11月,他携夫人乘专机北上,疗养数月病情暂稳。1950年春,他自感“差不多了”,坚持回国。毛泽东无奈设定“四小时工作上限”,结果不到半个月便形同虚设,任弼时又泡在办公室到深夜。 抗美援朝决策出台,文件、电报、会议纪要像雪片飞向他。10月25日凌晨一点,他批示《加强后勤物资保障报告》时突然头痛欲裂,血压计读数爆表。两天后,46岁的任弼时永远放下钢笔。噩耗传到志愿军前线,很多老兵沉默良久,只说一句:“老妈妈走了。” 毛泽东痛失挚友,亲笔悼词里写道:任弼时同志以毕生精力实践了“鞠躬尽瘁”四字。这份评价,来自了解他最深的人。有人形容他像炬火,也有人说他似骆驼,实际上,他不过是一名把公事看得比命重的普通共产党人。 如今站在天安门前,人们举目望见的红旗与国徽,背后有无数双无名的手托举。任弼时便是其中最坚实的一双。