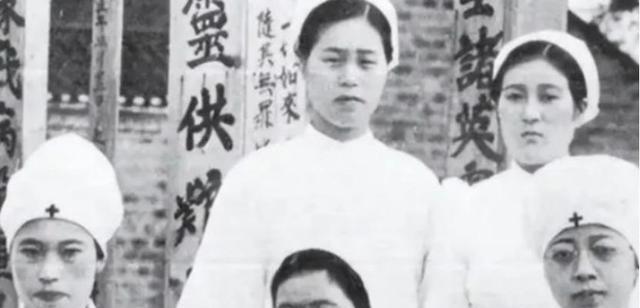

1929年,朱德和妻子在吃饭,突然敌军踹门而入:“抓住朱德!”妻子灵机一动,抓起一个脸盆就递给了朱德并大声吆喝,敌军听后,竟撇下朱德就冲了出去…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一只普通的铜脸盆,能承载什么样的历史,又如何与一位开国元帅的生死,甚至一个民族的命运,勾连在一起? 多年以后,那位功勋卓著的元帅,看着远山,热泪盈眶,轻声自语说道:“若兰用一个洗脸盆救了我,但我却没能救她。” 而在他的行囊里,一双绣着淡雅兰花的黑布鞋,也总是无声地伴随着他,仿佛在诉说一段未曾远去的往事,这事,得从1929年早春说起。 二月初,朱德率领红军主力在圳下村稍作休整,由于部队长途奔波,早已人困马乏,厨房里升起的炊烟和锅里翻滚的米饭,对战士们来说是难得的美食。 朱德和妻子伍若兰也在厨房里忙着,这本该是寻常夫妻最温馨的时刻,可伍若兰心里却总有些不踏实。 她早年就投身于革命,练就了一副敏锐的直觉,总觉得这村子的平静底下,藏着一股说不出的凶险。 谁知,她的预感竟如此之快地应验了,锅里的米饭还没熟透,村口先是传来几声恶犬的狂叫,紧接着,杂乱的脚步声和粗暴的撞门声由远及近。 门突然被一脚踹开,一队国民党士兵端着黑洞洞的枪口冲了进来,为首的军官厉声喝问:“朱德在哪儿?” 屋里的空气瞬间凝固,就在这生死关头,伍若兰的反应非常迅速,她没说一句话,顺手抄起桌上那只铜脸盆,一把塞到朱德怀里,同时嗓门一扬,用当地农妇训斥丈夫的口吻骂道:“站着干嘛,还不快去打水洗脸!客人都上门了,磨蹭什么!” 朱德心领神会,他没半点迟疑,立刻佝偻下身子,接过脸盆,低着头就往院子里的水缸走去。 他当时穿着一身灰扑扑的旧布衣,脚上的鞋打了补丁,加上几天没刮的胡子和满身的油烟气,活脱脱就是一个烧火做饭的伙夫。 冲进来的敌兵也愣住了,他们上下打量着这个貌不惊人的中年男人,土气,窝囊,怎么看也不像他们要抓的红军总司令。 人往往会被自己的想象欺骗,在他们眼里,朱德应该是指挥千军万马的威风将领,绝不可能是眼前这个“打水的伙夫”。 就在他们迟疑的片刻,伍若兰已经转过身,佯装不耐烦地继续在灶台边忙活,敌兵的注意力很快被转移,便分头去别处搜查。 这看似不起眼的一个举动,却为革命争取到了最宝贵的转机。 朱德端着脸盆,趁机穿过院子,悄悄绕到后方,迅速与警卫部队会合,他深知,村子三面环山,唯一的出口肯定已被封死,但山里有几条小路。 正是利用伍若兰用脸盆和一声叫骂换来的这短短几分钟,朱德不仅自己成功脱险,更重要的是,为毛主席等主要领导和红军主力部队的突围赢得了时间。 屋内的伍若兰,听着院外搜查的动静渐渐远去,心里却比谁都清楚,这只是暂时的,敌人一旦发现上当,怒火只会加倍地烧回来。 她可以安全撤离,但她不能,她必须留下来,继续吸引敌人的注意力,为大部队的撤离当好最后的阻挡。 从投身革命那天起,她就把生死看淡了,只要朱德和红军主力安全,她的留下便有了千钧之重。 果不其然,扑空的敌军气急败坏地折返回来,把所有怒火都对准了这个沉着镇定的女人。 面对敌人的盘问,伍若兰面不改色,甚至故意泄露假情报,将敌军主力引向了相反的山路,为红军彻底摆脱追兵又争取了一轮宝贵的时间。 然而,敌人很快就识破了她的计谋,被捕后,无论敌人如何威逼利诱,用尽酷刑,想从她口中撬出红军的半点机密,这个看似柔弱的女子却始终咬紧牙关,眼神里只有蔑视和愤怒。 1929年2月12日,年仅26岁的伍若兰在赣州城下英勇就义,她走得坦然,因为她知道,她的丈夫活下来了,革命的火种保住了,她的牺牲,成全了更大的胜利。 当噩耗传来时,朱德沉默了许久,那个年代的爱情,没有风花雪月,只有并肩战斗和生死相托。 从此之后,无论战事多紧,朱德的行李里总会带着那双伍若兰亲手为他缝制的、绣着兰花的黑布鞋。 他常常在行军途中,对着群山出神,而那句“若兰用一个洗脸盆救了我,但我却没能救她”的叹息,是他一生无法释怀的怀念与哀伤。 一个铜脸盆,在那个关键时刻救下的,不只是一个人的性命,它保住的是一位统帅,也守护了那支当时还很弱小,却承载着整个民族未来的队伍。 伍若兰的决断与牺牲,是那个时代无数英雄的缩影,她的智慧、勇气和忠诚,早已超越了个人情感,熔铸进了共和国的基石里。 一个脸盆,一双布鞋,这背后,是一个人的生死抉择,也是一个时代的信仰回响。