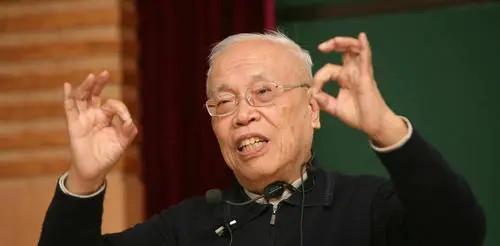

“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”2023 年深秋,87 岁的姜伯驹院士坐在中学生数学竞赛评审席上,看着眼前一沓沓几乎一模一样的答题纸,突然对着身边的评委们说了这句话。 窗外的银杏叶落在窗台上,像他此刻沉重的心情 —— 这些学生的解题步骤工整得像印刷体,却没有一份能跳出标准答案的框架,哪怕一个微小的新思路都没有。 这让他想起 1953 年的北大宿舍。那时他刚满 16 岁,揣着父亲姜立夫手写的《近世代数》笔记走进校园。系里的周培源先生从不上课,只丢给学生一堆难题:“你们自己推导,下周来讲给我听。” 有次讨论 “纤维丛理论”,他和同学王诗宬在宿舍吵到半夜,把被褥堆成黑板演算,最后发现课本里的一个引理有误。 两人抱着草稿纸冲到周先生家,老先生穿着睡衣就着台灯看了三个小时,最后拍着桌子笑:“错得好!这才是做学问的样子。” 那种不管答案对不对、先敢想敢试的劲头,后来成了他研究 “姜子群” 时最珍贵的燃料。 可现在的学生,好像忘了 “错” 也是学问的一部分。 他去某重点高中听课时,老师在黑板上写下一道几何题,没等学生开口就先画辅助线:“记住这个套路,高考肯定这么考。” 底下三十多个学生埋头抄写,没有一个人问 “为什么要这么画”。课后他拉住一个学生:“你不想试试别的方法吗?” 孩子摇摇头:“老师说,别浪费时间在没用的地方。” 他突然想起父亲临终前的话:“立夫当年在南开教数学,学生算错了题,他反而给高分 —— 因为错得有想法。” 1995 年他刚当上北大数学院院长时,曾想捅破这层 “标准答案” 的窗户纸。 他推动 “自由选课制”,允许学生不上必修课,去听物理系的量子力学、中文系的逻辑史。 有个叫张伟的学生,天天泡在化学实验室,用拓扑学方法分析分子结构,后来成了国际数学界的青年领军者。 但反对声很快涌来:“学生不考学分毕不了业怎么办?”“系里的升学率下降谁负责?” 最后这个制度只推行了三年就缩水成 “选修课试点”,他在院长办公会上拍了桌子:“教育不是给学生套缰绳,是给他们翅膀!” 他见过真正的 “翅膀” 是什么样。1980 年代去普林斯顿访学,他常看到本科生在图书馆角落写论文,题目五花八门:有把拓扑学用到经济学的,有琢磨用群论分析乐谱的。 有个大三学生拿着满是公式的草稿纸找他讨论,说想证明 “姜空间” 的一个猜想,哪怕最后没成,眼里的光也亮得惊人。 反观国内,他带的研究生里,有个学生绩点全系第一,却在开题报告里写 “研究方向参考近三年热门论文”。 “你自己对什么好奇?” 他问。学生愣了半天:“老师,我不知道什么是‘好奇’。” 这话像针一样扎在他心上。他想起自己 19 岁时,在实验室里拆了一台旧收音机,想搞明白电路和拓扑结构的关系。 结果把零件装不回去,被系主任骂了一顿,却偷偷记下了所有错误的尝试 —— 那些 “错误” 后来帮他解决了尼尔森数计算里的一个难题。 现在的实验室里,仪器擦得比镜子亮,却贴着 “非实验课期间禁止使用” 的牌子。 有次他看到一个学生偷偷溜进去做实验,被管理员训斥:“弄坏了赔得起吗?” 学生低着头走出来,手里攥着的草稿纸被揉成了团。 2021 年,他去参加一个国际数学会议,遇到当年普林斯顿的那个学生,现在已是麻省理工的教授。 对方笑着说:“当年跟您争论的错误思路,后来成了我研究的起点。” 姜伯驹突然想起国内某高校的 “创新奖” 评选,获奖项目全是 “在现有理论基础上优化 15%”,没有一个敢说 “我想推翻某个假设”。 他在会上发言时,特意举了这个例子:“我们的教育太怕‘错’了,可科学的进步,往往是从错路里踩出来的。” 如今 87 岁的他,还在给大一新生上 “数学史”。不讲定理,只讲数学家们的 “糗事”:欧拉算错过七次方程,高斯年轻时被自己的猜想困住五年。 有次课后,一个学生红着脸说:“我上周的作业用了个奇怪的方法,虽然答案对了,老师说步骤不规范。” 姜伯驹眼睛一亮:“把你的方法写给我看看!” 那方法后来被证明能简化某类拓扑问题的计算,学生激动得睡不着觉,半夜给家里打电话:“爷爷,原来错了也没关系!” 评审结束时,夕阳把答题纸染成了金色。姜伯驹拿起最末一张,上面有个潦草的批注:“老师,我觉得还有另一种可能,就是没时间算了。” 他突然笑了,在旁边画了个笑脸。或许,教育的真谛不是让所有答案都整齐划一,而是让每个孩子都敢在纸上写下那句 “我觉得”。