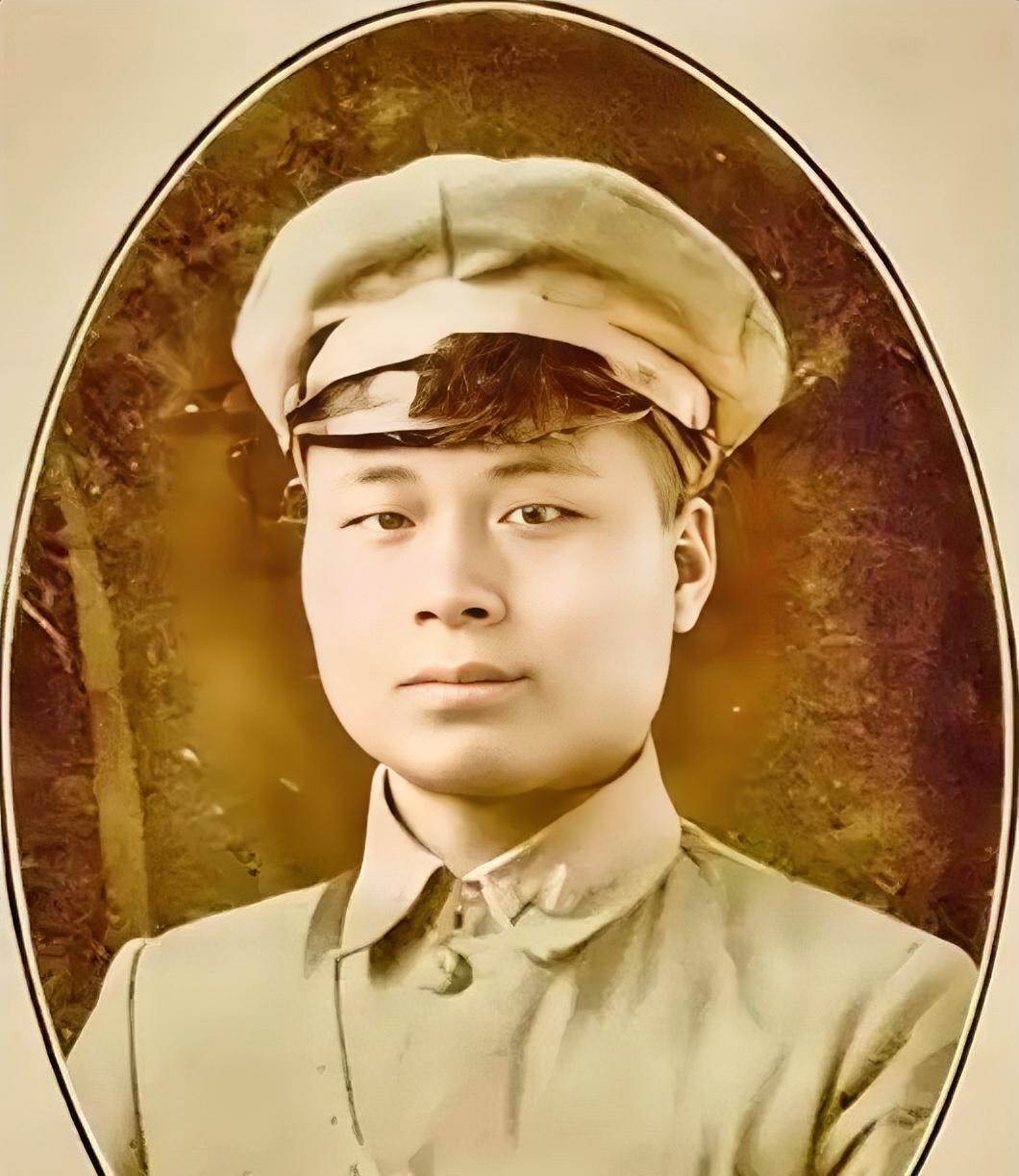

1961年,邱行湘已经54岁了,原74军军长邱维达见他还是单身,就说:“有个30多岁的女工,人不错,会做红烧肉,要不试着相处看看?” 1961年的南京城,秋风带着秦淮河的水汽漫过街头。原国民党74军军长邱维达拍着老部下邱行湘的肩膀:“老邱啊,厂里有个30多岁的纺织女工张玉珍,人实在,做得一手好红烧肉,处处透着贤惠劲儿,要不处处看?” 邱行湘摸着新剃的光头,没有立刻答应。 自1946年结发妻子病逝,这位战场上人称“邱老虎”的硬汉,生活早已归于沉寂。十五年历经战俘、改造、特赦,人生轨迹跌宕起伏,重组家庭对他而言,曾是难以想象的遥远。 记忆闪回到1948年的南京明故宫机场。恋人张小倩眼泪汪汪:“阿拉在石头城下等侬凯旋。”彼时披着仿制蒋介石黑色大氅的他,挺直脊背回应:“鞠躬尽瘁,死而后已!” 然而洛阳城破,举枪自戕未果,从“蒋校长亲封的邱老虎”到战俘营的952号,只在瞬息之间。颇具讽刺的是,南京城正为他举行追悼会时,他已在战俘营中。 在功德林战犯管理所,这个曾经处处模仿蒋介石剃光头、披大氅的军官,成了劳动最积极的一员。特制的铁皮桶每只五十斤,他前后挂上四桶依然健步如飞;秦城农场开荒,他创下连挑几十担水的纪录。 在支援抗美援朝的后方劳动中,他抢着扛最重的炒面麻袋,常常累得满头大汗:“前线兄弟饿着肚子打仗,我算啥累!”汗水冲刷着过去的身份。 1959年,首批特赦名单公布。邱行湘攥着特赦证书的手微微颤抖。周恩来总理在西花厅握着他的手叮嘱:“回家看看老母亲吧。”通往溧阳南渡镇邱家桥村的路,他走了三十年才终于踏上归途。推开吱呀作响的木门,85岁的老母亲摸索着抚过他脸上的每一道皱纹,枯瘦的手激动得说不出话。 更令他震撼的是次日清晨,当年曾在他家做过长工、被他克扣过工钱的邱仁才、沈锁斌,竟提着年糕主动登门:“过去在侬家吃饭是没法子,今朝请侬到阿拉屋里吃饭!”这位黄埔五期出身的将军,瞬间泪如雨下,“扑通”一声跪倒在乡亲面前的泥地上。这一刻,他真切感受到了“新生”的分量。 邱维达热心牵线时,邱行湘已是南京跃进制盒厂的一名工人,月薪60元,其中20元固定寄给老家的母亲。张玉珍的出现,仿佛梅雨季里突然放晴的天空。 这位带着两个年幼孩子的棉纺厂女工,朴实而温暖。她常常用搪瓷缸装着自家做的、油亮喷香的红烧肉塞给他:“邱大哥,干力气活要补点油水!”这份实实在在的关怀,悄然融化了邱行湘心中的坚冰。 1962年除夕,他们的婚礼简单得没有八抬大轿。厂食堂的四方桌上摆着喜糖,新娘最贵重的陪嫁是两床新缝制的棉被。 洞房花烛夜,邱行湘望着墙上挂着的特赦证书,百感交集:“我这把年纪,又这样的过去...”张玉珍把一块热毛巾塞进他手里,轻声说:“别想那么多,踏踏实实过日子比啥都实在。”生活,就在这平淡的烟火气中重新启航。 命运的馈赠在三年后降临。59岁的邱行湘,紧紧抱着刚出生的儿子,像个孩子般嚎啕大哭,医生曾断言他难有子嗣。 他视这迟来的骨肉为生命中最珍贵的礼物,为儿子取名“邱泽生”:“泽被新生啊!我这辈子有三个想不到:想不到共产党给我治好病,想不到还能给老母亲养老送终,更想不到这把年纪还能当爹!”这份新生之喜,是对他后半生最好的褒奖。 晚年,邱行湘以“公民”身份积极履职,担任江苏省政协委员,撰写的战争回忆录《洛阳战役亲历记》因其珍贵的史料价值,被军事科学院收录。 1996年冬天,邱行湘在南京安详离世。他的墓碑异常简洁,仅镌刻着五个字:“公民邱行湘”。枕边静静陪伴他走向生命终点的三件遗物,无声诉说着他的一生。 中华人民共和国的特赦证书、承载着天伦之乐的全家福照片,以及一枚早已停摆的黄埔军校怀表,从旧时代的军人,到新时代的公民,这块停摆的怀表,仿佛为他过往的岁月画上了句号,而那“公民”二字,则是他最终也是最重要的身份认同。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 本文核心史料源自黄济人著长篇纪实文学《将军决战岂止在战场》及江苏省档案馆公开文献