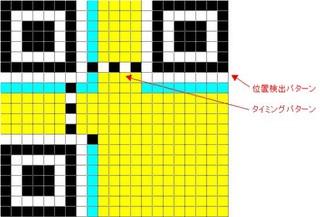

1994年日本人腾弘原发明了二维码,但他却没有看清二维码的价值,甚至都不愿申请专利。因为,腾弘原认为,二维码会在10年之内被淘汰。 他发明二维码的初衷很简单,就是帮丰田汽车解决零件信息存储的问题。原来的条形码只能存20个日文字符,远远不够用,他就把条形码交叉组合,做出了能存5000个字符的方块图案。 腾弘原和所在的电装公司都没把这当回事,觉得这只是个工厂里用的小工具。他们甚至公开了制作软件,连专利费都懒得收,觉得这技术太简单,不值当。 就这么过了十七年,二维码在日本一直只用于汽车生产和少数便利店,没掀起什么波澜。腾弘原2014年还说,这东西最多再活10年,很快就会被淘汰。 可就在他说这话的三年前,中国的徐蔚已经盯上了二维码。2011年,徐蔚申请了“二维码扫一扫”的专利,不仅在中国,还拿到了欧美和日本的授权。 这时候的中国,智能手机正悄悄普及。支付宝和微信看到了机会,把二维码和移动支付绑到了一起,路边摊、大商场都能扫码付钱,方便得让人离不开。 日本人这才反应过来,可已经晚了。他们发明的技术,反倒要向中国企业交专利费。电装公司的人后来叹气,说哪怕每次扫码收半分钱,都能赚翻。 徐蔚的公司靠专利授权,光是海外市场就赚了七亿多。而中国的移动支付更是井喷式增长,2017年就超过五千亿次,支付宝和微信靠着二维码,成了行业巨头。 现在走在街上,买瓶水、骑个车都要扫码,连卖菜的大妈都能熟练地调出收款码。谁能想到,这背后是日本人错过的千亿商机。 腾弘原大概也没想到,自己随口说的“10年淘汰”成了笑话。二维码不仅没消失,还成了生活必需品,从支付到乘车,从加好友到查健康码,用处越来越多。 有人算过,如果当初腾弘原申请了专利,每次扫码收一分钱,现在早就成了亿万富翁。可他和公司的短视,让这块肥肉落到了中国人手里。 其实不止日本,欧美国家也没看出二维码的潜力。2011年,美国只有两成智能手机用户扫过码,他们觉得这技术不安全,没什么用。 而中国抓住了机会,不仅把二维码用活了,还制定了自己的标准,掌握了话语权。这大概就是为什么,同样的发明,在不同的土壤里,长出了完全不同的果实。 现在,二维码已经成了中国的一张名片,连外国政要都惊叹于它的普及程度。而那个发明它的日本人,只能看着这一切,默默接受自己当年的判断失误。