这几天,有市民参观浙江省博物馆孤山馆区的展览时,惊异发现,这里展览的一块块铭文砖,全是雷峰塔上的塔砖,上面模印着文字。

其中一块铭文砖上,大家意外发现,砖上刻着两个字,“宣、许”!

宣许、许宣?这可是民间传说中《白蛇传》中许仙的名字。

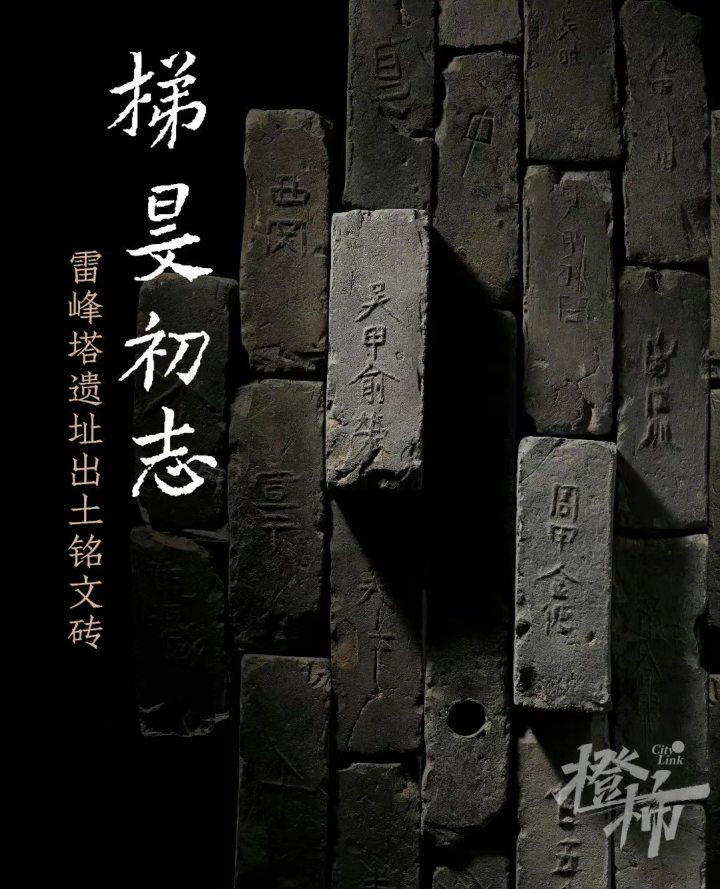

橙柿记者了解到,这次展览的主题“梯旻初志——雷峰塔遗址出土铭文砖”,展览里全是雷峰塔出土的铭文砖,总共600多块塔砖。

这是2000年雷峰塔遗址考古发掘二十多年后,雷峰塔砖首次大规模集中展出,所展出的塔砖,承载着诸多历史信息。

1924年9月,在雷峰塔倒掉后,塔砖一度价格飙升,引发民间抢购热潮。

据策展方介绍,这些塔砖上铭文记录下的,是独属于雷峰塔的文化印记。

冥冥之中的巧合缘分

许仙在雷峰塔上留下签名?

这次展览,杭州西湖摩崖题刻研究者奚珣强也来到展览现场,对那块刻有“宣许”的塔砖产生好奇和联想。

“许仙的原型,从奚宣赞到许宣再到许仙,好像《白蛇传》的作者,创作时亲眼见过‘宣许’铭文砖似的。”

他认为,塔砖上的"宣许"两字,应该是历史的巧合。

橙柿记者了解到,奚宣赞、许宣、许仙,分别是不同历史时期白蛇传中许仙的称呼。

其中奚宣赞,是宋代话本中的“精怪故事原型”,最早见于南宋话本《西湖三塔记》(收录于明《清平山堂话本》)。

故事以北宋杭州为背景,讲述青年奚宣赞清明游湖,遇白衣美妇(实为白蛇所化)。

许宣,是明清戏曲中的“过渡型角色”。

万历年间刊刻的《警世通言·白娘子永镇雷峰塔》(冯梦龙整理)中,男主角更名为“许宣”(或作“许汉文”)。

许宣之名多见于明代中后期的戏曲及话本,讲述许宣因与白娘子(白素贞)相恋,被金山寺和尚法海阻挠,仍保留了对白娘子的深情。

目前常见的许仙叫法,是近代传播中的“通俗化名称”,主要源于20世纪戏曲、影视的通俗化改编。

可考的最早使用“许仙”的,见于民国时期的评弹、京剧剧本,如1926年上海明星影片公司拍摄的电影《白蛇传》(胡蝶饰白素贞,王献斋饰许仙)。

“宣许”两字的铭文砖,真和白蛇传相关吗?

橙柿记者就这个问题,咨询了博物馆的策展方老师。

策展方老师指出,这些铭文砖原先所在雷峰塔上的层数,目前已经不确定了。而且雷峰塔倒塌前,古人不一定能在上万块塔砖中,看到这块刻有“宣许”的铭文砖。“宣许”两字除了作为姓名的可能,也可能有着“宣甲许某”的含义。

“或许,这只是历史的巧合。”

倒塌后曾引发抢购热潮

一砖难求价值百金!

这次展览的主题为何叫“梯旻初志”?

策展方解释说,梯旻初志取自吴越国王钱俶亲书《华严经跋》,指其最初的愿望是建造可以登天的高塔。

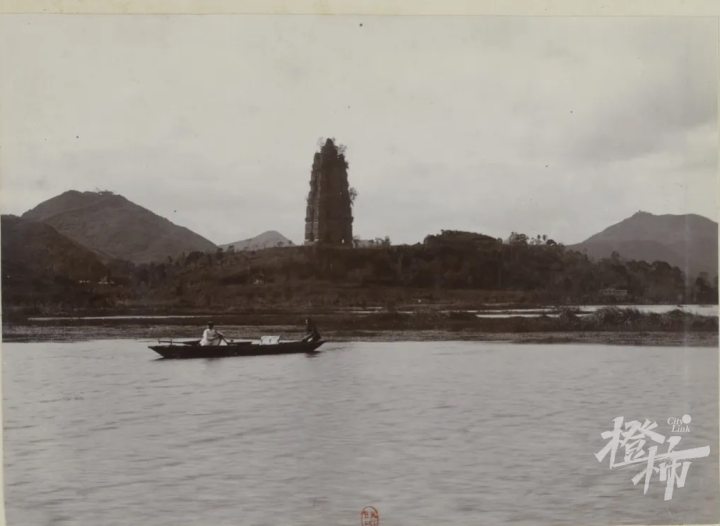

1924年9月25日,雷峰塔轰然倒塌。

当年,鲁迅写了《论雷峰塔的倒掉》。这篇后来被收入课本的杂文,让雷峰塔愈加家喻户晓。

雷峰塔是杭州西湖边地标性建筑之一,在倒塌那年,曾一度引发全国性关注。

据保守估计,雷峰塔这座规模宏大的佛塔,建造用砖量可能不下百万块。

有文史学者认为,雷峰塔的倒掉,也与民间盗挖塔砖有关系。

著名近代史研究专家杨天石认为,“传说雷峰塔砖可驱害辟邪,又利生育,故盗者众。久之塔圮矣。”

当时,雷峰塔开始渐渐歪斜,民间说法:家中有雷峰塔砖,逢凶化吉、利生贵子,甚至家有学霸金榜题名等。

有些人就偷偷挖雷峰塔的砖往家带,日久基空。

终于,1924年9月25日下午1:40分,雷峰塔坍塌了……

民国时期收藏家周肇祥在《琉璃厂杂记》中说:西湖雷峰塔坍塌……市人争取,几酿命案。每砖初仅售银币一角,后竟贵逾百金。

周肇祥讲述了自己一砖难求的经历——

雷峰塔坍塌后,起初砖价十分便宜,但后来价格飙升。原本杭州的友人陶在东答应帮他找一块砖,但价格太高了,他便特地写信,叫陶不用帮他找了。

陶在东,即陶镛(1869—1941),浙江绍兴人。先后在鄞县、定海(今舟山)、杭县(今杭州)等地任职,一贯清廉,政绩卓著。

随着雷峰塔的砖价一路飙升,周肇祥担心影响陶镛的廉洁形象,就不好意思再要塔砖了。

塔砖上的铭文

破解雷峰塔“制造”悬案

展览上另一块塔砖,也引起奚珣强的关注。

这块塔砖上铭文是“西关”,这是什么含义?奚老师分析,据雷峰塔藏经砖经卷的卷首题款可知,雷峰塔在初建时曾暂名“西关砖塔”。

说明建造过程中的雷峰塔,还没有正式名称,只以所处的位置来命名。

据策展方老师介绍,雷峰塔的铭文砖,依据铭文的种类,目前统计有160余种铭文。

而地名砖,仅有“西关”这一款,数量较少。

史载吴越国杭州罗城有十座城门,其西南门叫“西关”。

雷峰塔在初建时曾暂名“西关砖塔”,说明建造过程中的雷峰塔,当时还没有正式名称,只以其所处位置来命名。

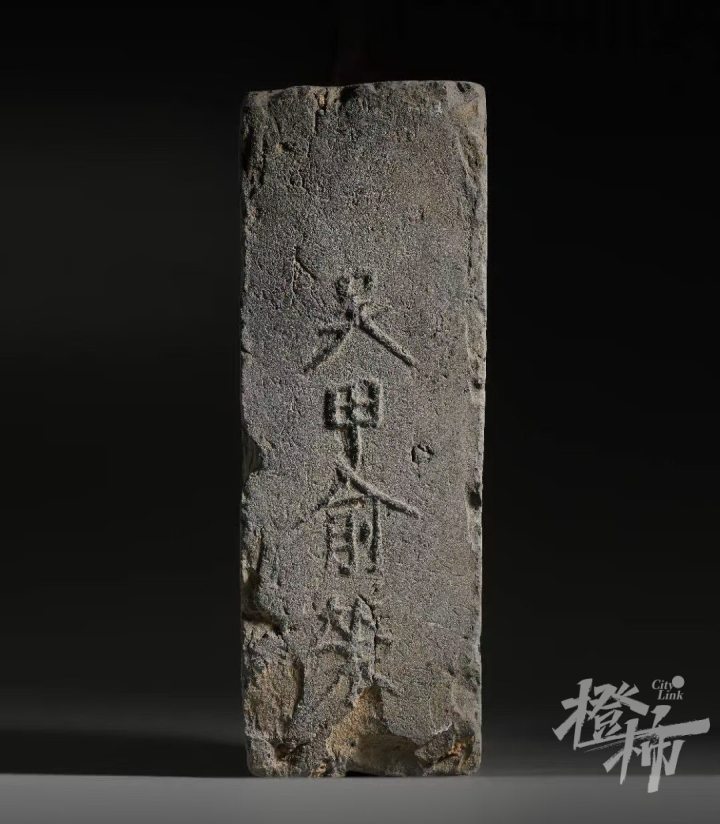

还有一些塔砖,与民间参与者相关,数量最多,多模印上“乡里+姓名”。

如“吴甲俞荣”“沈甲朱福”“周甲金德”“甲头吴朋”等,出现的频率极高。

这些频繁出现的“甲”字,很有可能指代乡里之下的“保”、“甲”等民间自治组织,含义与王安石变法中“保甲法”里的“甲”相通。

而从数量庞大的模印乡里、姓名的塔砖来看,杭州的民间力量也参与到雷峰塔的建造中。

这些塔砖,不仅是雷峰塔建造的实物见证,也承载着吴越民众的信仰,和对美好生活的向往。

在倒塌之前,雷峰塔的建造年代,因史书上找不到明确记载,历来是众说纷纭,成为一桩历史悬案。

直到遗址考古发掘出土纪年铭文砖后,为揭开这一历史谜团提供了重要线索。

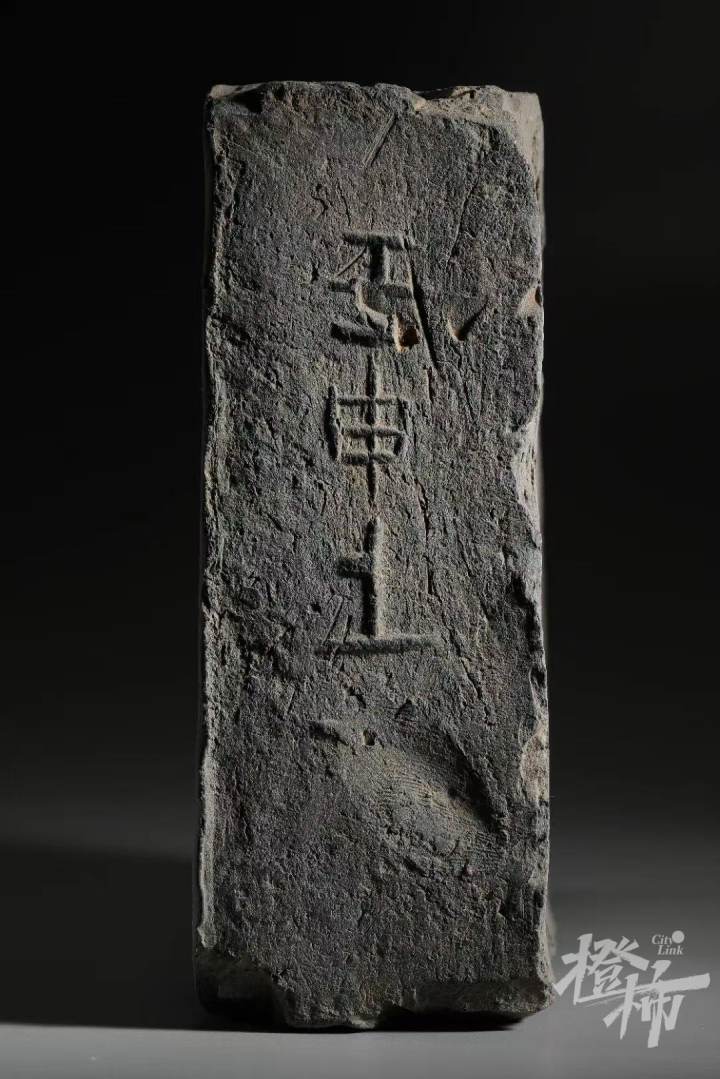

这些塔砖上模印着“辛未”“壬申”“酉”等干支纪年文字。

经考证,“辛未”为宋太祖开宝四年(971年),“壬申”为开宝五年(972年),而少量“酉”字砖,实为“癸酉”(开宝六年,973年)的省文。

据此考证:雷峰塔始建于开宝五年(972年)前后,直至北宋太平兴国二年(977年)建成。

雷峰塔塔砖,也揭示了一段吴越往事——

雷峰塔建造期间,在北宋朝廷统一南方的军事、政治攻势下,吴越国处于风雨飘摇之中。

北宋开宝九年(976年),吴越国王钱俶携夫人孙太真北上汴京觐见宋太祖赵匡胤,孙氏获封吴越国王妃。

同年岁末,孙氏病逝,北宋朝廷追谥其为皇妃,以表哀荣。

次年,雷峰塔终于落成,钱俶将此塔命名为“皇妃塔”,以此缅怀亡妻孙太真和感恩宋朝皇帝的封妃和谥妃之典。

塔建成后的次年,即太平兴国三年(978年),吴越国王钱俶纳土归宋。

橙柿记者了解到,这几天,雷峰塔塔砖的展览仍在进行中,有兴趣的橙友可以去参观。

雷峰塔砖,是独属于雷峰塔的文化印记,让我们循着塔砖铭文的指引,步入雷峰塔的千年时空……

橙柿为您预留个隐藏兴趣点:在雷峰塔其中一块塔砖上,当年的工匠悄悄在砖上留下自己的指纹……慢慢找,就在展厅内的某块砖上。