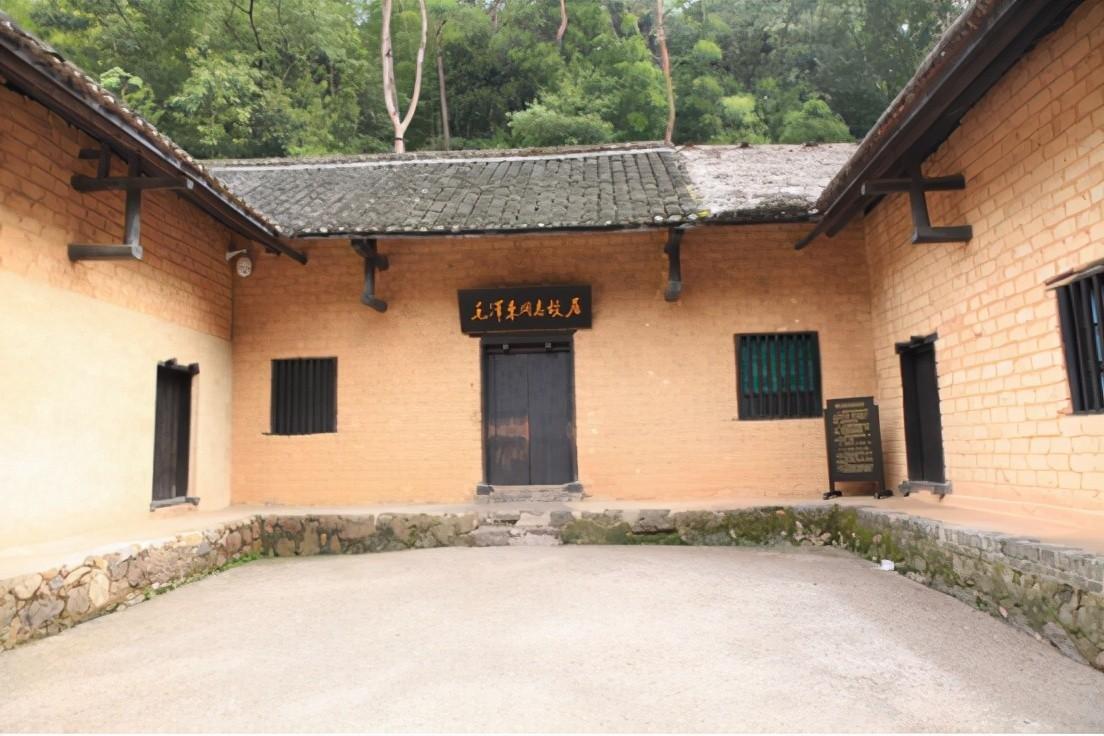

1959年,毛主席时隔32年再回韶山,见父母坟墓破败,事后如何反应 “1959年6月26日清晨五点,我想先去楠竹坨看看父母。”院子里露水未退,毛主席对秘书轻声一句,却像一声闷雷,把身旁的罗瑞卿与周小舟都震得直点头。没人敢推迟,他的语气没有商量。 上午的山路不长却陡。毛主席执意不用车,拄着一根松木棍慢慢走。山风带着泥土味,他偶尔停下,望望远处新修的梯田,“三十二年没回,这条路倒还是老样子。”语速不快,神情却复杂。随行摄影师想抢个正面镜头,毛主席摆了摆手,“别挡路,乡亲们也想看看旧时山林。” 第一处墓碑前,他蹲下翻开青苔,用袖口抹去泥点,露出淡到几乎看不清的“顺生、七妹”四字。草太高,杂木横生,墓包显得瘦小。毛主席没有立刻说话,只是连续深鞠三躬。警卫递来临时扎好的松枝花圈,他把花圈轻放土堆上,随后亲手拔草,动作极慢,好像生怕惊动地下亲人。 身后毛继生忍不住提议:“主席,坟要不翻修一下?咱们可以……”话没说完就被摆手打断。“别劳民伤财。培点新土就行,明年清明再来一次。”声音低,却斩钉截铁。接着他补一句,“革命者信唯物,可总得承认父母教养之恩。坟朴素些,倒合他们脾气。” 下山途中,他忽然回首,像对自己念叨,“前人辛苦,后人才能有口热饭。”罗瑞卿跟着点头,却听不出他是欣慰还是自责。 回到松山一号已是上午九点。院里挤满了闻讯赶来的乡亲。有人端来一碗苞谷粥,老人用湘潭土话说:“润之哥,解解渴。”警卫想挡,被主席眼神制止,他接过碗一饮而尽,“还是这味。”简单一句,欢笑与掌声立刻炸开。 他的行程原本没有韶山——前一天还在长沙橘子洲头游泳。那顿家乡菜让他想起二十多年前在这里立的誓言:“革命不成,我不回乡。”如今新中国已十岁,却遭三年困难开局,他要亲眼看看真实的粮袋与稻穗。“调研,比汇报可靠。”这是他进韶山时说的第二句话。 午后,他去了韶山学校。孩子们排成两列,高声喊“毛爷爷好”。一名女生为他系上红领巾,绳结打得歪,毛主席低头帮她重新系紧:“要扣牢,风大不掉。”围观师生笑成一片,气氛松弛。摄影师抓拍瞬间,他顺势把帽子举得更高,“来,照个像,留个念。” 未到傍晚,车队又折向新修水库。山里空气湿润,水面像一面巨镜。毛主席脱下外衣,一头扎进水里,划出长长一条白线。几位年轻乡亲也跳下去,有人小声问:“主席冷不?”他在水里摆手,“家乡水不冷。”两个小时后上岸,整个人精神抖擞,似把连日疲倦都洗掉了。 夜深,松山一号灯火昏黄。他靠在藤椅里,让秘书读当天收集到的民情笔记:口粮短缺、山地水利、夜校停课。他听完,没批示,只说一句:“问题记下,回京后一个一个掰开。”随后让所有人休息,独自提笔写下七律《到韶山》,纸墨干得慢,院外虫鸣很响。 翻回更早些的记忆,他想到母亲文七妹病危时自己奔波未见最后一面;想到父亲灵柩停在晒谷坪七个月,只因长子不在,不能下葬;想到弟弟泽民、泽覃和义弟福轩在革命中先后牺牲,韶山山体静默,却埋着太多血。思绪翻涌,他抬头对门口站岗的李银桥说:“记着,乡下每条命都不容易,政策定了,也得看能不能落到田里。” 27日上午九点,告别的时刻又到。乡亲们自发排成长龙,从毛家祠堂一直延伸到公路口,里三层外三层。有人拿着昨夜赶制的布标“润之哥常回家”。车门关上前,他反复和十几位老人握手,重复一句话:“等粮仓满了,我再回来看你们。”车慢慢开走,尘土扬起,他一直把手伸出车窗,直到弯道遮住视线。 长沙站外,工作人员重新递出行程表。密密麻麻,全是省区汇报与座谈。他合上文件,对身旁的周小舟笑说一句:“时间紧,路还长,但韶山那两个小土包,先写在本子上,别漏了。”声音不高,却无人敢忽视。 后来韶山公社每年清明都会加一担土、立一束松枝,遵照原话,再未大兴土木。毛主席再未亲至父母墓前,但凡有人提及,他只回一句:“坟好好的,不用改。” 三十二年未归的承诺兑现只用了四十八小时,却在乡亲眼里重过千斤。革命领袖的私人情感就此公开显影:质朴、不肯铺张,也绝不允诺落空——哪怕是一抔薄土,一根松枝。