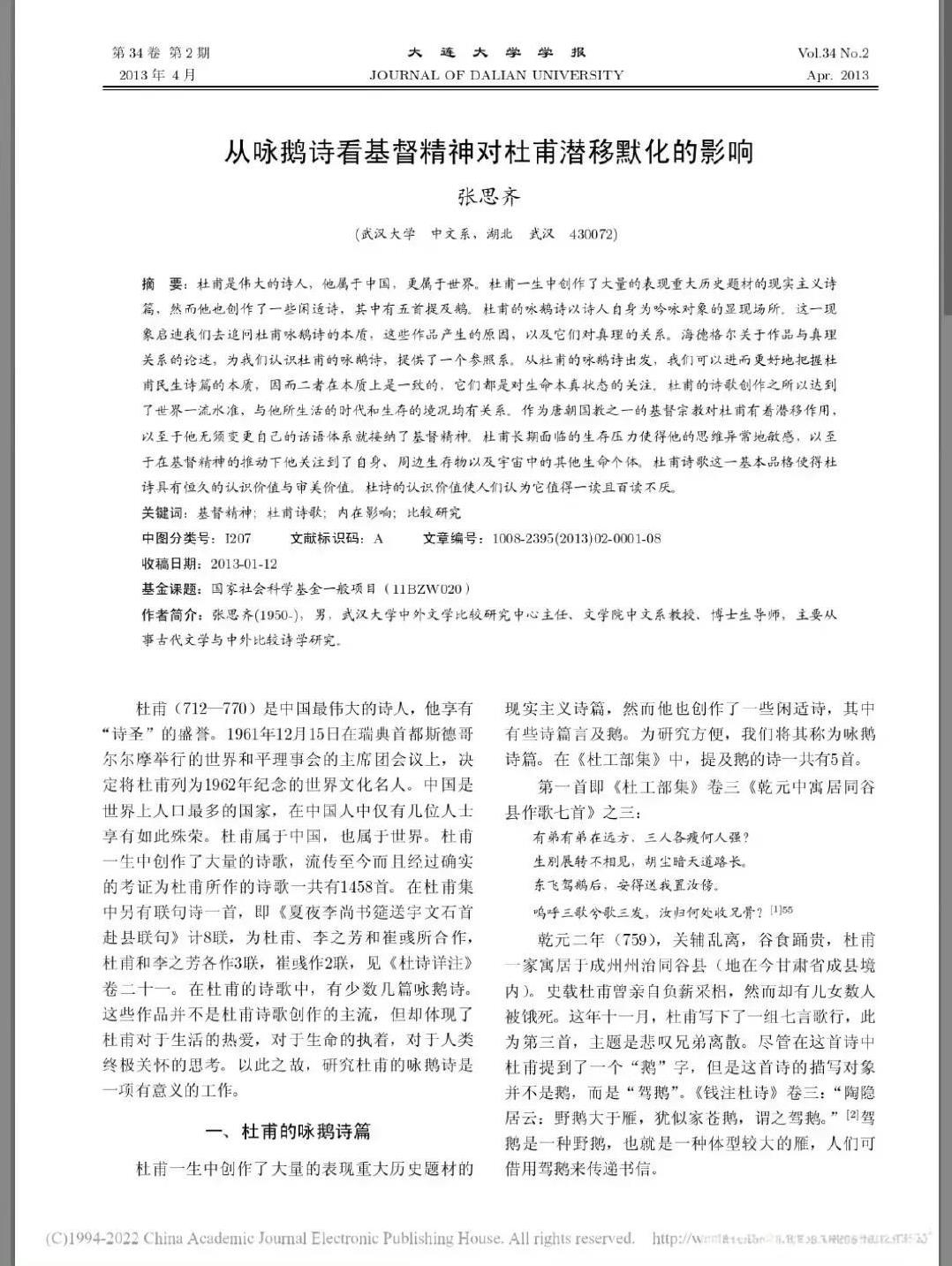

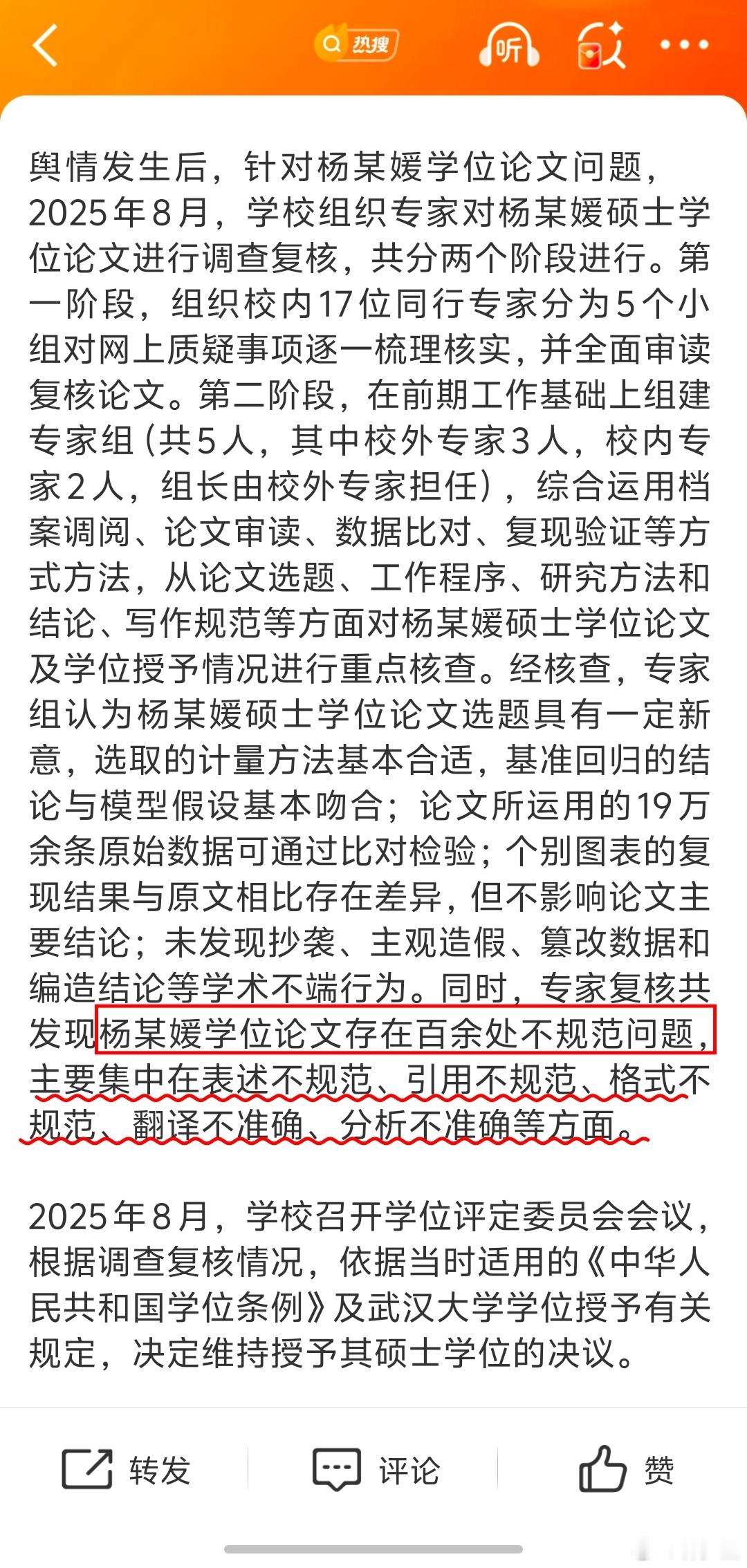

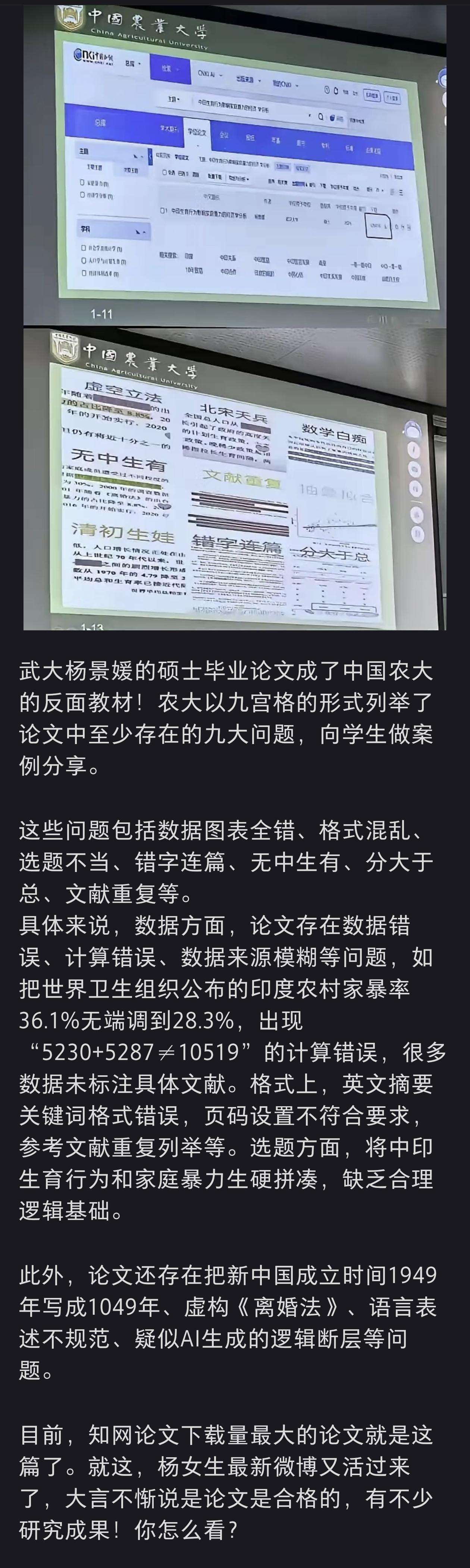

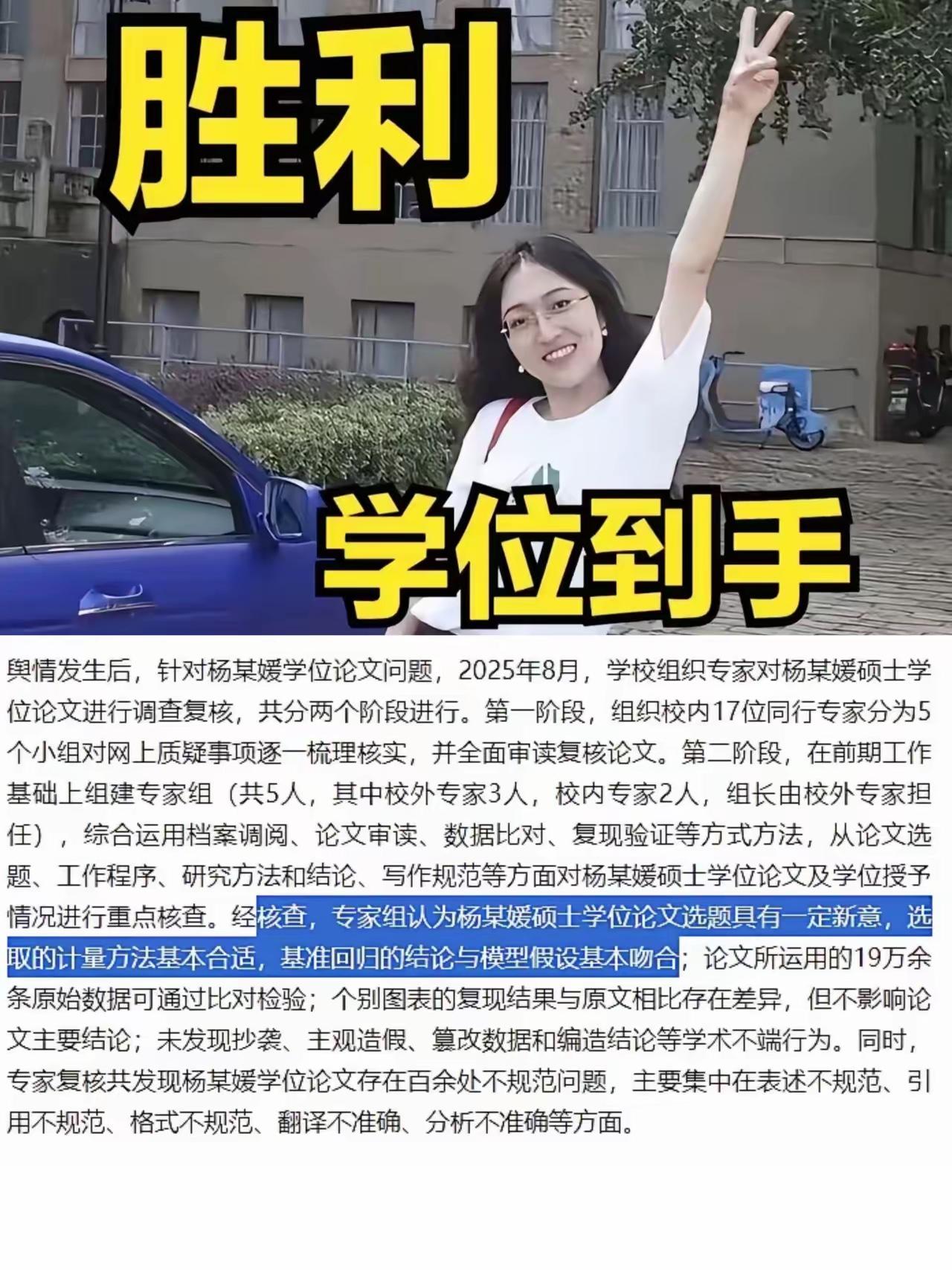

武大杨景媛“隔空骚扰”事件引发关注,而事件中牵出的一个焦点,是老教授张思齐的一篇10多前的论文。这篇被指荒唐的论文,其作者正是张思齐教授。从这篇文章来看,其研究逻辑和论证过程存在诸多令人费解之处,与学术研究应有的严谨性相去甚远,也因此引发了学界和公众对这类研究的广泛讨论与质疑。 今天就来聊聊这篇堪称“奇文”的学术论文——《从咏鹅诗看基督精神对杜甫潜移默化的影响》,这文章一经网友曝光,舆论场就炸开了锅,大家都在议论,这到底是学术创新还是学术闹剧? 先来说说杜甫的咏鹅诗。杜甫一生诗作颇丰,留存下来的约有1500首,其中明确咏鹅的诗有几首,比如《舟前小鹅儿》《得房公池鹅》 。在这些诗里,杜甫通过对鹅的描写,或寄托自身遭遇,或展现生活场景,笔触中满是对生活细致入微的观察,是典型的中式文学表达,充满了对生活和自然的热爱。 再看时间线,基督教公元1世纪就诞生在巴勒斯坦地区了,而杜甫出生于公元712年,虽说基督教早于杜甫,但这并不意味着杜甫就一定受到了基督教影响。 要说杜甫受基督教影响,这依据实在是站不住脚。这篇论文唯一拿得出手的论据,就是景教曾在唐朝被认可,甚至被称作“国教”。但事实上,景教在唐朝的影响力远没有那么大。唐武宗灭佛时,还俗的景教僧也就三千余人,当时唐朝人口超5000万,景教徒占比微乎其微,说它是“国教”实在牵强。而且景教寺主要集中在长安、洛阳等胡商聚居地,杜甫居住的成都仅有一处寺院遗址,还没有平民活动记载,杜甫诗里也从未提及“大秦寺”。另外,景教经典翻译时间和杜甫生活时段也错位,杜甫居蜀时,景教已经急剧衰落了。 从杜甫自身思想根源来看,他自述“本自依迦叶”,表明精神皈依禅宗,“致君尧舜上”又体现儒家政治理想,他的诗中充满儒家的民本关怀,怎么看都和基督教精神难以挂钩。 再看看论文里对咏鹅诗和基督精神的关联解读,那更是离谱。杜甫诗里“鹅儿黄似酒”等句,明明是描绘童趣与生机,却被强行比附《马太福音》中“飞鸟不种不收”。在西方,鸟的意象可能隐喻上帝对人类的看顾,但在中国文学里,鹅更多是自然审美体验,像王羲之爱鹅,就是纯粹欣赏鹅的姿态。而且《圣经》里“鹅”仅在《列王记》被当作食物提及,根本没形成基督教象征体系,这解读实在牵强。 在我看来,学术研究需要大胆假设,但更要小心求证。这篇论文缺乏严谨论证,把毫无关联的事物强行拼凑,违背了基本的学术常识和逻辑。当然,我们鼓励学术创新,但创新不能是无厘头的臆想,还是得建立在扎实的史料、合理的推理之上,这样学术研究才有价值,不然就真成了博眼球的闹剧。大家对这篇论文怎么看呢?欢迎一起讨论。 张思齐,1950年生于重庆市,研究生学历,博士学位。武汉大学教授、博士生导师。

黑博

这些文科生,自己不给自己长脸,什么乱七八糟

钱荒了 回复 08-04 01:17

问题理科不会就是不会,怎么编,我30+了,很多题目都是空白,我倒是想写点拿个辛苦分[捂脸哭]

车前草 回复 08-19 08:58

文科搞“创新”却盯上反祖。→向美犹表跪心,为自己和家人谋后路。

风云变幻大王旗

国家重理工轻文科的战略部署是对的!看看这帮文科生在干什么!

肖博太 回复 08-16 04:16

不干人事

jinkeda2807 回复 08-07 07:34

和武汉没关系,是武汉大学

磐石Q

离奇、荒诞➕无聊…[敲打][点踩]

磐石Q 回复 用户17xxx34 08-01 12:30

智障与否不好断言,把别人当智障是确定无疑的…[敲打][得瑟]

用户17xxx34 回复 08-01 12:05

再➕智障

用户54xxx04

学术不端 5大过审

闲事不管

本质就是无耻下流金腰带

天下大同

文科大部分可以解散了,唉

本以为豁达如鲁达 回复 08-02 10:30

别被人带节奏,这和文科有毛关系?再说没有文科你知道自己从哪儿来的吗?知道自己以前的历史吗?

奼坴䝧

文科混子多如牛毛比比皆是细思极恐

小楼花雨

有此教授,难怪成为诬大。

qzuser

大部分学子眼里高不可攀的学府,却如此不堪!

笑红尘

武大的底裤都没有了

上港毬迷特别是沙门岛的爷爷 回复 08-01 08:02

底裤?没穿,方便行事!

老槐树 回复 08-01 07:42

底裤,早就被屎尿浸染烂了

zhou

能白马非马辩才无碍,能无端联想指鹿为马,能强加因果乱点鸳鸯,能辩证看问题,这些都是才能,也许论文就是为了展示这方面的才能,老教授是在炫技,能把毫无关联的两件事搅在一起,还让你不得不服

用户89xxx14 回复 08-01 21:41

前面都做到了,后面不得不服没做到

叛逆天使

我内心一直为当年学士论文的学术裁缝而羞愧,今天终于释然了,你博导也不过如此嘛

钴矿蓝

哈哈哈,体现基督教思想,太扯蛋了,我敢说这人就是信封基督教所以才有如此荒唐的文章,宗教蒙蔽了他的双眼(雍正的语气)

大A熊冠全球 回复 08-01 12:11

信教者皆愚昧,不接受任何反驳

用户11xxx12 回复 大A熊冠全球 08-01 15:11

迷信某一东西、产物一样是愚昧。

听雨

狗屁教授,狗屁不通。

迷糊

都是垃圾!学术败类!

小刚

论文逻辑通不通,论据足不足,张教授根本不关心。他就是要把诗圣杜甫和西方关联起来,用西方宗教消解中华文化。

大道通天

他也配叫教授吗!

杨迅1

应该是这个杨毒女偷拍男生,反而还倒打一耙污告陷害男生毁其前途,这个女人心狠歹毒,必须接受严惩也应该毁她一生

该读书时别放猪

这就是砖家~这就是叫兽~

天津大麻花藤

文科类的是留给关系户的

陀螺

武大净是些什么玩意啊

用户10xxx35

[打脸]这帮人,能不能写点有意义的论文,关乎国家百姓民生的。这都是什么破玩意?

没名

文科的文凭985都这么水,和工科没法比,还是工科的文凭含金量高!

Nice

杜甫那时候大唐哪有基督教啊?

leekey 回复 08-21 14:12

有的,大唐兼蓄并包,多民族、对文化都可以过来。景教作为基督教的异端被西方打压驱逐,但我大唐并不会。只是,基本没有人信那玩意儿哈,很快就就绝种了

我要弹吉他唱歌给你听

文科生没啥可研究的,所以不足为奇,文科生多了社会就出问题,因为他们总要整点事做,要不然咋来经费。

尴尬

这些出来又是砖家又是教授祸害千年

蓝色陀螺

我的博士论文:论武大炊饼美拉德斯基进行曲反应对巴普洛夫理论衍射光电效应及波粒二象性波及俄乌冲突地缘政治隐形技术导致日韩生育率下降使得关税大战涉及王婆大虾高血压药物治疗反应之研究报告!

蓝色陀螺 回复 08-13 12:40

理科不理科?

用户10xxx99

《从马和驴的交配对张思齐性格养成潜移默化的影响》

滨滨

文科为什么没落?有这样的教授,能教出好学生?

上善若水

武大学术水平堪忧!

用户10xxx91

汉奸文人,才华还真不一般。不吃个十年屎拌饭,写不出来。

浣溪沙之蝶恋花

董袭莹董小姐事件的出现,是前有的,董小姐只是后来者而已,这涉及到的各方各面,就有头有路啦……

欢声笑语

垃圾武汉大学

一唱天下和

如果物以类聚

梁小志

杜甫知道基督教是个球,杜甫知道耶和华是个卵

用户10xxx93

武大出奇葩

陆昕

好文章![点赞][点赞][点赞]引经据典,文笔精炼,观点鲜明,逻辑架构清晰。

用户94xxx31

《论秦始皇对基督教的影响和华盛顿在兄弟会的地位》;始皇帝曰……唉灵感哪去了,写不下去了,张教授教我……

无语

一群垃圾

用户10xxx11

这个所谓的论文,实际上是基督教的推广文,基督教在中国一直不被普遍接受,主要源于文化差异太大,于是基教就想方设法往中国古文化中挤(其实穆教也常这么干!),想方设法证明自己是中国古已有之的存在,甚至说“黄天上帝”就是指他们的神,反正就是各种穿凿附会。这个教授在利用自己的教学岗位,进行宗教推销,是严重违背国家政策的行为,甚至是违法行为。希望大家持续关注这个教授的论文事件,这件事的严重程度远超那个女生。

福田心耕

过去四十来年,培养的人才基本是这种类型的,有真本事有道德之人却被边缘化了

小书蟲注定一生孤独的猪

基督对杜甫诗的影响 额 这才是正经八百的一本正经的胡说八道

墨隐

景教三大碑,已经鉴定为造假了,碑刻字体为柳体,内容记载年份虽然是柳公权所生的那个时代,但是那时候的柳公权才几岁而已,这个疏漏也太明显了吧?

雨过温存

造谣生事,诬陷他人,这样的女人就应该告她到底,因为她搞的男生没法考研家人受牵连,家人、文凭和事业都受到影响,不告到她失去文凭失去工作都对不起她

用户46xxx42

我以为教授是什么天上人才做得,却原来这样的鸟人也做得

用户10xxx62

又扒出个阴阳人

用户10xxx29

文科就是骗钱的,大学设什么文科。

原点

中国的毒砖假狗叫兽个个都是拿狗粮的狗崽子。

Gnuling

类似这样的奇人我也见过,而且,地位还挺高,在一次北大校内召开的全国学术会议上,当着全国最权威的一群学者侃侃而谈半个小时,最后,有人问了个问题:依据是什么?奇人回答说:他的猜想。于是大家大笑而过。

67895

这是投名状!

朦胧晨曦

中国一些法学家就是最大的违法者。把一些违法乱纪的事,搞成合法。如小三,老赖,这些本身就是违法产生的,结果却要保护违法人去获得合法守纪的人创的成果。这不是鼓励人们去犯法吗。什么结婚登记,什么遵守合同契约精神,统统都可以不用了。

你说可爱不

文科生被讽刺是有原因的。

用户11xxx45

这啥玩意啊!有没有具体科考证据就开始扯淡么?!

用户44xxx02

文科教授拿不到科研经费,福特基金会随便丢几块骨头他们就屁颠屁颠的过去抢了

用户10xxx57

怪不得,怪不得,怪不得

清风明月

这些搞学术的没几个不舔西方的

不惑_

啥玩意儿,还教授

用户10xxx02

高人文章,转发了

倚天剑

武大郎卖烧饼一一人没人,货没货。真是污烂到家了!

诺诺的爷爷

这是真正的叫兽!

孽龙之相

武大上梁不正下梁歪,看到有这样的垃圾教授,难怪会出现杨景媛这种垃圾,武大就一垃圾学校

巴山夜雨

这种叫兽只会写如此狗屎💩文章,不如我小学写舒情作文流畅

行者无疆

这种人目的就是哗众取宠,然后转换成金钱,他自负责哗众,但社会不能帮他宣传,让他被取宠。

老A

语不惊人死不休!

用户10xxx89

武大尽奸佞!

微冷

当你看到一只蟑螂的时候,整个屋子里都是蟑螂了

用户17xxx35

砖家实至名归

淡忘

老狗!!

用户10xxx04

背锅的来了[哭笑不得],就凭他能把那三本货弄进武大?只是其中1员而已。

春华秋实

国家是富裕了,但是也不能花钱养这种东西,这哪是什么专家!

平安无事罗

如果是普通人写的,估计大家都认为是狗屁搭胡说。可他尽然能发表,还有人去琢磨它。这就是光环的效果

用户10xxx74

这个教授就是给西方教们舔呗!

愚者

不是一家人,不进一家门。武大威武!

大河

文科误国啊[捂脸哭]

小志

自古文人多败类啊[静静吃瓜]

依然的浪漫

小心害人终害己

我心依然

好烂的一群杂秽!

飞烟

文科,基本就是垃圾

用户16xxx75

都是一些神经病

大刀

也不能完全把文科说的一无是处。让文科多研究宣扬爱国教育,思想品德教育,传递正确的价值观。让人才在道德的陪伴下茁壮成长,让文明前进的脚步更坚实,让社会和谐,乾坤朗朗!虽然混文科的垃圾人太多,但并不代表就无圣贤现世,迸发灵性光芒。

么么子

无耻!多说一个字,都是对汉字的侮辱!

wcc火火

武汉大学准备要被翻个底朝天了,从此没落了准备变二流学校吧。

五湖散客

奇葩

华03

武汉大学文科教授和学生玩得这么花,难怪杨姓女拳的论文都被评为优秀

樊哙

见贤思齐,如今是见邪思齐

桃李春风

杜甫被气疯了

遗忘

不奇怪了,原来学求不端是武大传统。

我的下酒菜啊

关公终于对上了秦琼

陈雨宁

一群方鸿渐

用户93xxx71

文科,哈哈

muyaojing

别闹,这货绝对不是汉人,想乱华

用户11xxx39

中文系嘛,就是胡诌,乱扯八扯就对了。也方便后人继续研究

岁寒三友

看出来了,武汉大学的教授,有一群是王八蛋操的玩意儿,不配当人!

键盘客-祸从口出

莫名其妙[捂脸哭]

键盘客-祸从口出 回复 08-08 22:42

这论文很会迎合,民族的世界的[捂脸哭]具体内涵,反正截屏这一页莫名其妙

cp13888

对这些垃圾,国家不出面清理一下?!

为了谁

我也要发表一篇论文:《论基督精神对张思齐思想潜移默化的影响》。

用户13xxx25

他应该重点研究沙漠鬣狗与原始森林里的野猪交配对他家族遗传的影响!

苏米

拼凑论文

永恒的心

武大烂透了

启航

武大郎职业技术学院里到底有多少混混?