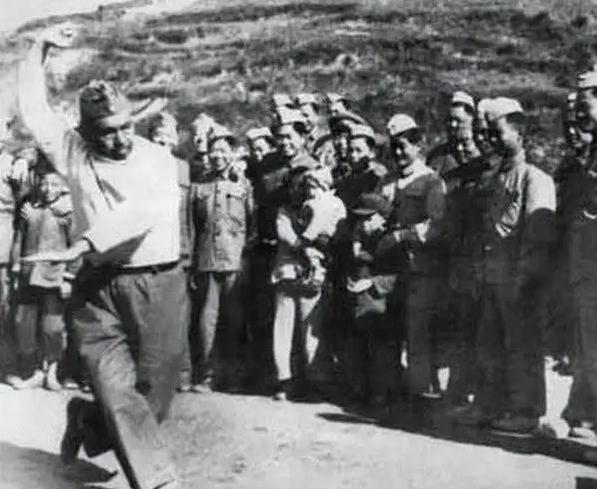

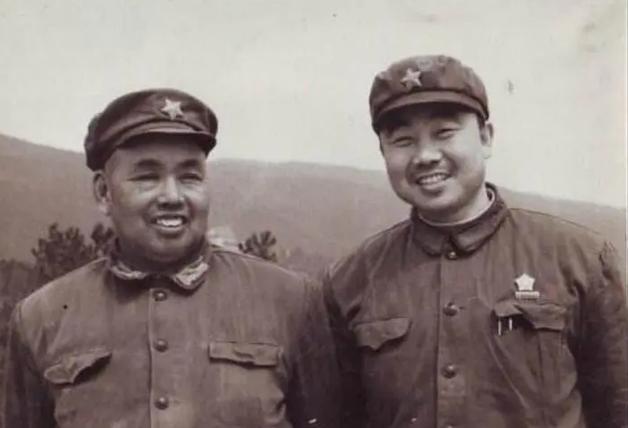

许世友落难,雷明珍选择离婚,几十年后有事相求,许世友慨然应允 【1947年早春,太行山腹地】“师长,你真不怪她?”勤务兵压低嗓音。许世友卷起一支旱烟,只吐出四个字:“私人恩怨,小事。”山风一吹,烟雾散了,话音也散了。那年他四十岁,枪林弹雨见得多,却仍难把握人情冷暖的轻重。 许世友的脾气,在老红军里算得上传奇。河南嵩山少林待过,真刀真枪出过场,说好听是豪爽,说直白就是倔。一旦动真火,谁都劝不住。可就是这样一个人,面对感情,却又极端简单——以“忠”字为念,以“义”字为尺。 时间拨回十年前。1937年春,他刚到延安抗大报到不久。西路军惨败,检讨会开得火辣。有人把矛头指向四方面军,甚至连班长、伙夫都被扣上“张国焘思想”帽子。许世友听不下去,腾地站起,只说了一句:“功过分开评。”话音未落,七八张嘴一齐轰来。文人嘴利,他的拳脚派不上用场,被逼得面红耳赤,一个劲咳血,随后晕倒。 医院的窑洞里,他蒙头钻进被窝。老部下詹才芳、王建安轮番劝,可那口气就是咽不下。倔强一上来,他提出“回川打游击”。王建安觉出不妙,连夜去见林彪。第二天清晨,保卫人员将许世友带走,隔离反省。许世友满腔怒火,却也明白大错已成,战士出身的他,最怕的不是监禁,而是背后可能的“反革命”判决。 关键时刻,毛泽东看出了症结:四方面军的猛将,是打仗的刀,刀钝了再磨,砍不得自己人。于是批示“再给机会”。禁闭被悄悄撤销,罪名也撤销,但许世友的心,仍悬在半空——他盼望妻子能说句宽心话。 此时的雷明珍,却打定主意划清界限。她在信里写道:“为保革命纯洁性,与君一刀两断。”末尾还有一句:“请立即签字。”雷明珍心思没人能苛责。那个年代,枪决判令时有生效,牵连也是真风险。许世友看完信,唰地写下“坚决离婚”四个字,怒火翻涌,反而把心头的软处一起封死。 从此夫妻情断。有人感慨“大难见人心”,有人摇头“各有立场”。许世友没时间沉溺。他奉调386旅,跟着朱德奔赴太行。日军扫荡接连不断,尖刀部队冲在最前。许世友打起仗来疯得像头熊,夜里却常在炕头发呆,没人知道他在想什么。 抗战转入相持阶段,一封后悔不迭的信追到太行。雷明珍随队赶来,想恢复关系。陈赓旅长看在眼里,替两人留出一间闭门房。“聊聊吧,说开了。”结果门刚关,里边传来轰的一声,木门被踹破。许世友拂袖而去,只留下一句“情义已尽”。 自此分道扬镳。1940年秋,许世友调往山东胶东。他在黄海之滨遇到田普,小姑娘递过一双“拥军鞋”,笑得干净。许世友从腰间摘下一枚子弹头,当场给她。旁人打趣“武夫谈情,粗中见细”。三年后,小屋、清茶、喜糖、一段拳法,就是婚礼全部。 新中国成立后,许世友辗转山东、华东、再到南京。官愈大,脾气却没变:桌上的茶缸永远半盖,讲话直来直去。南京军区一次党委会,他敲桌子:“条令摆这儿,人情不能坏规矩!”大伙憋笑:老许的“规矩”,常常就是他的脊梁。 1968年,文革风急浪高。雷明珍的孩子面临参军政审,层层卡壳。她辗转几处,最后只能找到昔日丈夫的门口。警卫员请示:“首长,门口有人自称旧识。”许世友正批文件,闻言一愣,只说:“让她进来。”屋内没寒暄,没追问,雷明珍递上材料。许世友快速扫过,提笔批下:“同意照顾,按规定办理。”动作干脆得像一次点射。批示送出,他合上卷宗,继续工作,没有一句额外的话。 有人背后嘀咕:“这算不算心软?”机关一位老参谋悄声回:“许司令认死理。事情归事情,人情归人情。他要是翻旧账,当年就不会签‘坚决离婚’。”这段插曲很快被时间吞没,只在小圈子里流传。 1985年10月,讣告电波传遍南京军区。王震站在灵堂前,重复邓小平的评价:“特殊性格,特殊经历,特殊贡献。”挽联肃黑,棺盖放着一枚磨损轻机枪扳机,那是许世友最爱写字时用的“镇纸”。雷明珍没有出现,她在西南另一个城市平静生活。而那份当年批示的文件,如今仍在某军分区档案室存放,角已微卷,却足够佐证一句话——枪口对外,恩怨在内心淡化。 许世友的一生,无意道德说教,却给后辈留下一种简单准则:打仗要胜,做人要直,遇事不忘本色。脾气可以火爆,义气不能缺席。倘若真要给他贴个标签,“忠骨”或许比“猛将”更合适。