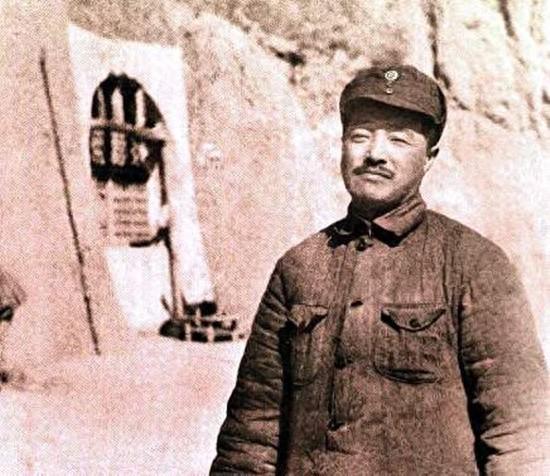

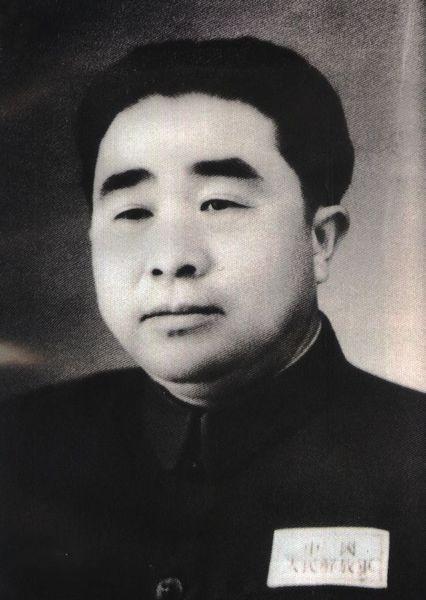

贺龙对女八路说:同意结婚不?不同意就让你回家 “小杨,你到底答不答应?”1940年12月下旬的晋西北指挥部里,贺龙把话问得直白。帐篷外雪粒砸在油毡布上噼啪作响,炉火却烧得旺,空气里弥漫着火炭与旱烟的味道。面对这位久经沙场的军长,年仅十八岁的杨志坚低着头,指尖攥着衣角,一时间说不出话来。 那一年,120师已在雁门关一带鏖战多月。日军依仗装甲与火力,反复扫荡,太行、吕梁间到处是被炸得千疮百孔的村舍。为稳定后方,八路军总部下发《关于战时部队婚姻问题的指示》,核心只有一句——“先革命,再成家,但也要成家。”可真正轮到自己,许多年轻女兵依旧犹豫:枪响的地方,婚姻能有多少安全感? 杨志坚的顾虑不难理解。她九岁丧父,十二岁失去母亲,被伯父带进队伍,在被服厂跟着老裁缝学会缝制军装。针线活练出了一副细心,却也让她对未来倍加小心。今次部队撮合的对象朱声达,比她大十一岁,左臂因前线爆破战重伤,骨骼外凸,一双并不完整的手让女孩难免排斥。“我不怪她。”朱声达后来回忆,“前线拼过命的兄弟都知道,残肢不仅是身体的伤,更像贴在额头上的标签。” 贺龙为什么急?原因有二:第一,朱声达是自己看着成长起来的战将,枪林弹雨里护过多少兄弟,已经三十却仍孤身一人;第二,部队刚打完榆次西北阻击战,伤亡不轻,急需用一场喜事冲冲霉气。军长脾气火爆,却不粗暴,他见杨志坚怯生生站着,先抓把炒黄豆递过去,又向政委眨眼:“别吓着娃儿,咱慢慢讲理。” 夜幕深,临时会议只有三人。先说政策:党组织鼓励革命伴侣,伤残军人同样享有婚恋权利。再说现实:后勤女兵退伍回乡,常被旧式观念打量,“跟红军混过”这句话就能毁掉名声。朱声达接着补充:“我有半条胳膊,可我有命拼回来的经验、还有对同志的责任。”一句话说完,帐篷里只剩炭火劈啪。 不得不说,贺龙最懂心理战。他把两张日本兵写着“得妻之时、建功之日”的宣传纸丢进火里,火苗腾起,“敌人盼我们无后,我们就偏要有家有后。”一句大实话,打消了杨志坚半数顾虑。紧接着,他再抛承诺:部队腾出山洞里保暖最好的窑口,算新婚窑洞;首批缴获的棉纱、军被,优先供应小两口;春节前给二人办一桌“没有酒的酒席”,战友轮流敬茶。话说到这份上,杨志坚终于小声点头:“我听组织的。” 婚礼没号角、没锣鼓,却热闹。炊事班把省下的高粱米蒸成年糕,警卫连捡来野花插在碗口大的煤油罐里。最抢眼的,是贺龙硬塞过去的两条俄式毛毯——他自嘲:“老贺也就这点家当,拿去当嫁妆。” 婚后第三个月,忻口以东展开春季反扫荡,朱声达带队奔赴前线。临别时,他把残缺的左手塞进怀里,只用右手握住妻子肩膀:“小杨,等我。”运输连的马蹄声远去,杨志坚扯了扯袖口,转身回被服厂,针脚越发细密。她后来笑谈:“那时候我才明白,兵荒马乱里,缝衣和盼人其实是一件事——一道道针线缠住的不仅是布,也是心。” 1941年底,孩子降生。部队给起名朱曙光,理由很直接:“抗日曙光来了。”产房是防空洞改的,墙面冻得结冰。产后第十天,日军小部队突然扫来,杨志坚抱着襁褓疏散,脚踝扭伤却没吭声,后来被战友调侃“带球跑位”的女八路。 抗战胜利后,队伍改编成野战军,转战西北。内战打到榆林之侧,朱声达凭手上那把老造子弹的汉阳造,挡住敌军侧翼,立下大功。两年后,夫妻俩跟随大部队渡黄河、解放宁夏。1949年秋,宁夏省会银川和平接管,朱声达接受任命:宁夏军区司令员。任命电报送到时,他正带工兵修黄河堤岸,军装溅满泥,字迹却烫手,他朝陪同的杨志坚咧嘴:“半条胳膊,也能守得住一方河。” 1955年授衔,朱声达名列少将。典礼结束,老战友排队敬礼,最高指挥员拍着他肩膀:“三十岁前缺手臂,三十岁后有肩头星,这就是军人的命。”杨志坚站在人群后,泪没掉,眼眶却红。事后她半玩笑半认真:“我当年就该先看上这颗星星。” 1960年代,部队再次调整,朱声达移交武装警备经验,儿子朱曙光也走上军旅。1979年对越作战前夕,朱曙光给母亲写信:“娘,我想去前线。”杨志坚回信只一句:“去吧,别给老朱丢脸。”多年后,这封只有十一字的回信,被武警指挥学院放在展柜里,当作“硬气家风”标本。 时间来到1990年代初,朱曙光已是武警部队副司令员,中将警衔。有人邀请老人合影,杨志坚摆摆手:“我不凑热闹,我一个做衣服的。”可在私下,她常掏出那张黑白老照片——窑洞前,一只完整的右手,一只残缺的左手,扶着她瘦小的肩。她会指给孙辈看:“这半只手,比什么都硬。” 回溯四十多年前,晋西北雪夜里那句“同意就留下,不同意就回家”,像极了贺龙的行事风格:外表强硬,内里温暖。他要的是战士的幸福,也是队伍的凝聚。战时婚姻看似简单粗线条,却在枪火间培土,最终开出后来的勋章、肩章、乃至一个家族在共和国史册上的名字。