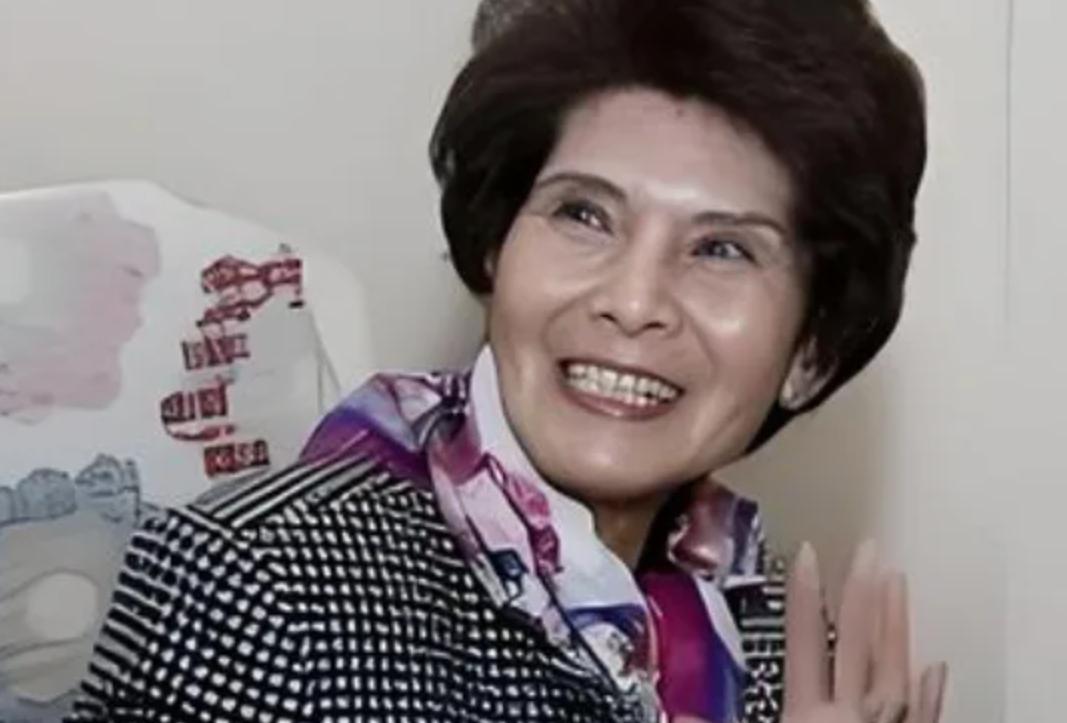

蒋介石唯一女儿有多美?先后嫁给他的“死敌”,晚年继承天价遗产。蒋介石为什么非要打压共产党,其实核心就是他想要维护资本阶级的利益不被底层百姓夺取,而他这么做的背后,更是想要维护自己,和自己家族的利益,在他看来这些好东西,都应该是他的,是他的家族的,他凭什么要分给普通的穷苦大众。 蒋介石的“义女”陈瑶光,这一辈子都没能逃脱“蒋家”两个字的影响。 她的出生本来就带着一种漂泊的命运。 据说她原是华侨弃婴,流落在广州的一家医院里。那时战争频仍,街头巷尾多的是流亡家庭、失去亲人的孩子。 陈洁如听说后就去医院抱了她回来,取乳名“陪陪”。 蒋介石那时正值北伐风头正劲,见到这孩子后也生出怜爱之心,于是干脆用星宿名字里的“瑶光”命名,取意高洁光亮。 说来也是个吉祥的名字,谁能想到,后来这个名字竟变成了一生难脱的符号。 陈瑶光小时候的生活并不算差,跟在蒋介石和陈洁如身边,也吃穿讲究,受过教育,过得安稳。 但变故很快来了。 1927年,蒋介石为了迎娶宋美龄,毅然与陈洁如“切割”,甚至在《申报》上连发三天单身启事,否认与陈的婚姻关系,把曾经的夫妻情断得干干净净。 陈洁如带着瑶光远赴美国,从此脱离了蒋家的核心圈子。 也就是在这时,陈瑶光改回了“陈”姓,成了不属于蒋家的“前蒋女”。 虽然从生活上离开了蒋家,但外界对她的看法却始终没变。只要她出现,不管在哪里、干什么,大家都会说——这就是蒋介石的女儿。 她不是蒋家的继承人,不是家谱上的一员,可偏偏被这名字拖着走,很多事都不由她做主。 长大之后的陈瑶光,性格挺倔。 按她的说法,从小就不爱听话,尤其在婚姻上,她认定的事,别人谁说也没用。 她的第一段婚姻,说白了是种反抗。 那时候正值抗战,她喜欢上了一个朝鲜流亡者,姓安,年纪比她大不少,人倒是沉稳斯文,还对她极好。 陈洁如知道后怎么劝都不管用,只能勉强接受。 但这个男人的背景始终成谜,坊间传闻他其实是日本情报人员。 抗战胜利后,他就突然消失了,像是被风吹走了一样,再没出现过。 这桩婚姻来得快,散得也快。 留下的是两个儿子,陈瑶光把他们一并带回,改姓“陈”。 一个叫陈忠人,一个叫陈晓人,都在上海长大,后来移居海外。很多年后,有人评价说,陈瑶光这一段婚姻,就像她年轻时的一场梦,梦醒之后什么都没留下,只有社会对她的非议没完没了。 生活总得继续,她重新回到公众视野,是在第二次婚姻以后。 这次是朋友介绍的,男方叫陆久之,国民党将领出身,身份复杂,和各路人马都有来往。有说法称他早年其实是中共地下党员,也有人否认,说他不过是个懂得揣摩时局的“老滑头”。 不管怎样,婚后生活倒是安稳多了。 两人育有一女,陆玖莉,一家三口在上海落脚。 新中国成立后,陆久之没有跟着国民党撤退台湾,而是留在了大陆,先后担任政协委员、文史馆馆员,日子过得还算平顺。 这段婚姻算是陈瑶光人生中最安稳的一段时间。 不过“蒋家女”的身份并不轻松。到了“大革命”时期,这个身份成了她家庭的包袱。 两个儿子都因此受了冲击,大儿子甚至被关进了监狱。那时候没人管你是不是早就跟蒋家断了关系,只要曾经有过那点瓜葛,就逃不过审查。 等到局势缓和下来,她才逐渐恢复了正常生活。 那个阶段的陈瑶光已经是年过中年了,内敛沉静,不再像年轻时那么冲动。 但她心里一直放不下母亲陈洁如,也始终没有真正放下“蒋家”那段过往。她知道,即便蒋介石当年无情割舍,陈洁如那一生也从未完全断情。 很多人不知道的是,陈洁如晚年移居香港,住在铜锣湾,那个住所是蒋经国安排人购置的。 蒋家没有公开承认过对她的经济支持,但实情是蒋介石通过戴季陶的儿子,每月悄悄寄钱过去。 1962年,陈洁如写信给蒋介石,说起当年“风雨同舟”的日子,说自己这些年心里一直很苦。 蒋也回信,说自己“未曾须臾忘怀”。 时间到了21世纪初,一场关于“两蒋日记”的争议把陈瑶光推到了风口浪尖。 这批日记记载了蒋介石几十年政治决策、情绪起伏、家事私信,被视为民国政坛的“密钥”。蒋方智怡把日记送到了斯坦福大学胡佛研究所,说是“借存五十年”,媒体一片哗然。 这时,陈瑶光站出来了。 她公开声明,表示自己作为蒋介石与陈洁如共同抚养的义女,有权对父亲遗留下来的私人财产提出合法继承请求。她在声明里引用《诗经》和《尚书》的古语,不是要争财产,而是要争一个“身份”。 她用词克制,说得体面,但背后的情绪很复杂——一个自小被蒋家认下、却始终站在门外的女儿,如今要靠打官司才能争取“你是我家人”这句话的效力。 蒋家其他后人自然不答应。 他们认为陈瑶光没有法律上的收养手续,顶多算个“养着的孩子”,不能算正式继承人。 陈瑶光并没有因此退缩。 她没争吵,也不多说,只是反复表达一点:她不是来要什么财富,而是想为母亲和自己,讨一个说法。 2012年,陈瑶光病逝于上海,葬在福寿园,和养母陈洁如合葬。