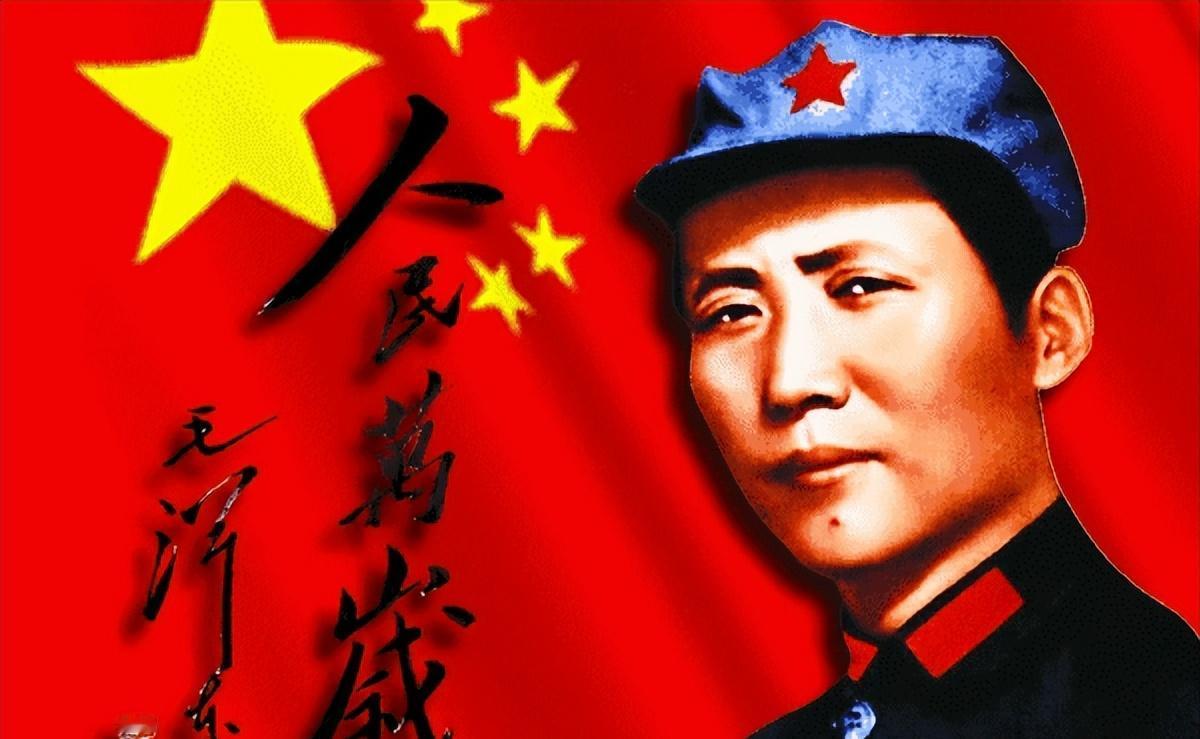

《人民日报》发文恢复“同志”称呼,党中央召开座谈会,号召向毛泽东同志学习。这无异于一场革命。[凝视] 最近一个细微的变化引起了不少人的关注:很多机关单位重新开始互称“同志”了。这个看似简单的称呼调整,背后其实有着更深层的考量。 现在走进一些政府部门,你会发现原来满天飞的“老板”“领导”“老总”等称呼正在悄然减少。取而代之的是那声久违的“同志”。有在机关工作的朋友告诉我,这种变化带来的感受很直观:开会时大家说话更直接了,那种刻意的客套少了很多。 为什么会有这样的调整?其实道理很简单,称呼看似是小事,实际上反映的是关系定位。当下级习惯了对上级各种恭维性称呼,上级听多了自然容易飘飘然。 而“同志”这个称呼,天然带有平等色彩,提醒着每个人都是为人民服务的工作者。 这种变化不只是表面文章,有媒体调研发现,在一些重新推行“同志”称呼的单位,干部作风确实有了变化。原来那种高高在上的架子少了,深入基层了解实情的多了。 老百姓也感受到了这种转变,一位村民说现在来调研的干部“不摆谱了,真的在听我们说话”。 说到学习毛泽东思想,很多人可能觉得有些“复古”。但仔细想想,其中的一些理念确实有现实意义。比如“实事求是”,现在推进各项工作不正需要这种态度吗?“群众路线”在今天的基层治理中仍然是重要方法。“为人民服务”这五个字,放在反腐倡廉的背景下看,更是直击要害。 近几年查处的一些案例显示,不少干部出问题的根本原因就是忘记了权力的来源。当他们把自己当成“老板”而不是“公仆”时,各种问题就开始萌芽。重新强调这些理念,就是要给干部们立个标杆,明确自己的定位。 当然,改称呼容易,改思想难,真正的转变需要制度配套和持续监督。目前一些地方已经在探索,比如将“我为群众办实事”纳入考核体系,要求干部定期下基层调研等。这些措施的效果如何,还需要时间检验。 这种变化也引发了一些讨论,有人担心会不会矫枉过正,有人觉得称呼并不能解决根本问题。确实,作风建设是个系统工程,不能指望仅靠改个称呼就一劳永逸。但作为一个起点,让干部重新审视自己的角色定位,还是有积极意义的。 从更大的背景看,这种调整反映了对当前干群关系的思考,现在一些地方确实存在干部和群众之间隔阂较深的问题。要解决这个问题,既需要制度约束,也需要文化引导。重新使用“同志”这个称呼,就是在文化层面的一种努力。 这种变化不能只停留在形式上,如果只是换了个称呼,工作作风依然如故,那就真的成了形式主义。关键还是要看实际行动:是否真的在为群众解决问题,是否真的在推动工作落实,是否真的在改进服务质量。 现在看来,这个看似“复古”的做法,其实是在寻找传统与现实的结合点。不是要回到过去,而是要把过去好的传统在新时代发扬光大。就像老房子翻新,保留精华部分,去掉陈旧落后的,最终还是要服务于现在的需要。 你们单位开始互称“同志”了吗?你觉得这种称呼变化能带来实质性改变吗?或者你身边有没有因为这种调整而产生的有趣故事?欢迎在评论区分享你的观察和想法,说不定你的经历就是最好的案例。 信源: 人民日报发文:呼吁“同志”称呼重归主流,是风气重归淳朴的表现——鲁中晨报