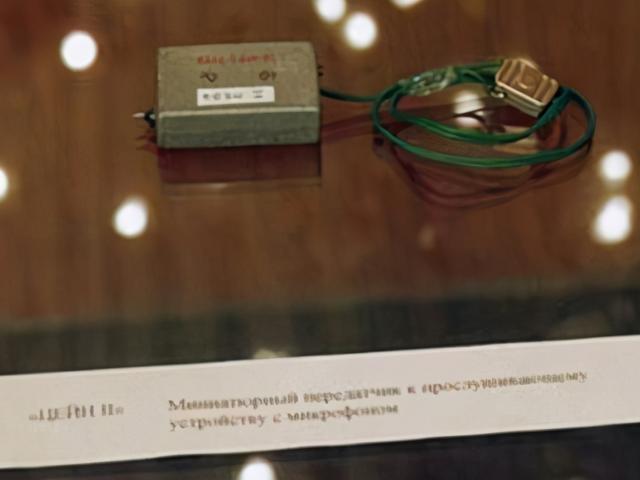

1985年,中国驻阿尔巴尼亚大使馆搬迁,在新馆舍竟挖出35枚窃听器,全都是中国制造!奇怪的是仪器扫描扫不出,墙上的一根细管暴露。这根不起眼的塑料细管藏在机要室墙壁下方,顺着它挖下去,缠绕的缆线像一张网,牵出了遍布使馆各处的秘密。 事情要从两年前说起。1983年,新任大使郗照明刚下飞机,阿方礼宾司长就递上迁馆通知,要求72小时内搬到“特意新建”的馆舍。这种毫无预兆的要求,让有着丰富外交经验的郗照明心里打了个问号。 他以新馆需要考察为由拖延,一个月后实地查看,只见院子荒草丛生,大厅漏水,厨房和锅炉都得大修,根本没法办公。阿方嘴上答应改造,施工时却总躲着中方人员,原本三个月的工程拖了半年才完工。 搬迁时,中方特意不用阿方的人,连搬运车辆都自己安排。大家心里都绷着根弦,毕竟中阿关系早已不比从前,1978年邓小平停掉援助后,两国只剩下表面上的外交往来。 1985年4月,国内派来的检查组带着扫描仪来了。机器嗡嗡响了几天,结果却显示“一切正常”。这种反常的平静,反而让经验丰富的检查人员更警惕了。 转机出现在装修机要保密室时。一名技术员注意到墙角有截露出的塑料管,颜色和墙体不太搭。顺着管子轻轻敲开墙面,水泥里裹着的东西让所有人倒吸一口凉气——是个小巧的窃听器,背面赫然印着“中国制造”。 接下来的挖掘像剥洋葱,越往里越心惊。会议室的地板下、商务处的窗框里、研究室的天花板内,一个个窃听器被找出来,全靠那根主缆线串联。最后清点,整整35个,全是早年中国援助阿尔巴尼亚的设备。 郗照明立刻让人去驻罗马尼亚使馆借摄像机,把挖掘过程拍了下来。画面里,锈迹斑斑的窃听器和缠绕的缆线,像无声的嘲讽,提醒着曾经的“兄弟情谊”。 这些设备怎么会变成监听工具?没人说得清。只知道当年援助时,中国连最好的机器都往阿国送,自己勒紧裤腰带也要帮他们建工厂、送粮食,没想到如今成了刺向自己的暗箭。 中方没有声张,默默拆了所有窃听器,连同录像带一起装进外交邮袋送回国。这些东西后来成了保密教育的教材,告诉每一个驻外人员,外交场上没有永远的朋友,只有永远的警惕。 新馆还是搬了进去,只是安保级别提高了不止一个档次。郗照明在馆里种下一株玉兰,看着它慢慢扎根,就像两国关系,即便有过裂痕,也得在现实土壤里谨慎生长。 很多年后,有人再提起这事,总说那35个窃听器像面镜子。它照见了国际交往的复杂,也照见了中国外交的成熟——不惹事,但绝不怕事,遇到风浪时,沉默有时比声张更有力量。