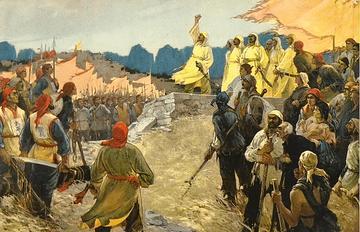

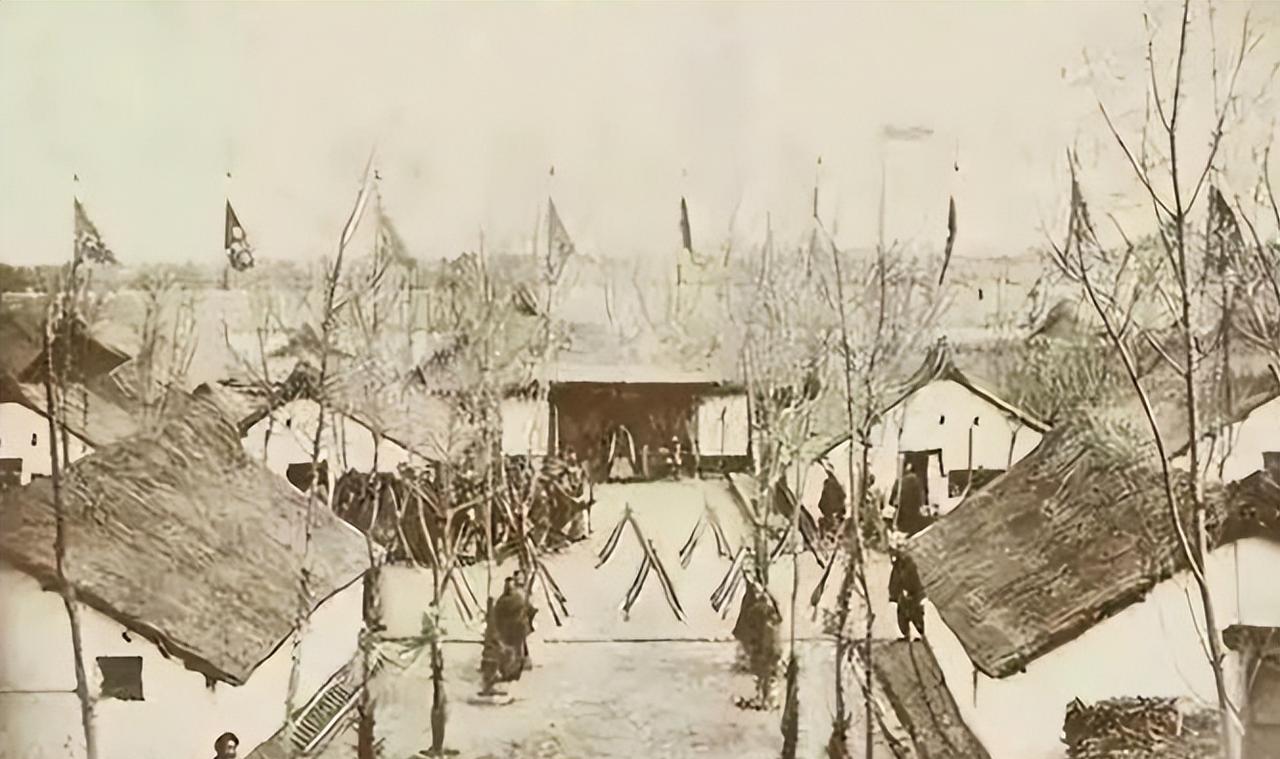

1877年,新疆喀什的城下密密麻麻跪满了上万俘虏。左宗棠目光冷峻,口中决然吐出“降者亦杀!”四字。此言一出,朝野震动,外界一片哗然,可左宗棠心中自有一杆秤,他深知其中的艰难抉择。 有人急谏“仁心教化”,左宗棠按住佩剑:“我不能拿几十万百姓的命,去赌他们会不会悔改。”刀锋般的言语切开乱世帷幔,露出铁血抉择的真实纹路。 在收复新疆的最后一战中,这个看似残酷的决定,实则蕴含着一位老臣对边疆长治久安的深谋远虑。 左宗棠的决断建立在对新疆乱局的清醒认知上。自1864年阿古柏入侵以来,这片土地已历经十三年的战火。 清军档案记载,叛军每攻陷一城,必屠戮汉民,喀什的汉族人口从战前的三万余骤降至不足千人。 更棘手的是,这些叛军惯用诈降战术,1876年库车之战中,受降的三千叛军十日后再度反叛,导致两千清军伤亡。 左宗棠在给朝廷的奏折中写道:“降而复叛,叛而复降,此辈非畏我威,实缓兵之计耳。”这种用鲜血换来的教训,让他在喀什城下做出了非常之选。 军事行动的细节揭示了左宗棠决策的深层考量。清军攻城时采用了“围三阙一”的战术,故意留出西门让守军逃亡,却在三十里外的戈壁滩预设伏兵。 这种部署既避免惨烈的巷战伤及无辜百姓,又能有效歼灭叛军有生力量。 战后统计显示,喀什战役中平民伤亡不足百人,远低于同期中亚地区其他攻城战的平均水平。左宗棠的军事幕僚在日记中透露:“大帅常言,用兵之道,当以霹雳手段显菩萨心肠。” 朝堂上的争议折射出边疆治理的永恒难题。当“降者亦杀”的奏报传至北京,翰林院编修们联名弹劾左宗棠“有伤天和”。 但军机处的密档显示,慈禧太后在奏折上朱批“所办甚妥”,这背后是清廷对新疆特殊性的清醒认识。 与内地不同,新疆地处多元文明交汇处,民族宗教矛盾复杂,稍有示弱就可能引发连锁反应。 1880年伊犁交涉期间,俄国特使曾试探性提出“阿古柏旧部安置问题”,左宗棠立即增兵示威,最终迫使俄方放弃这个可能埋下祸根的要求。 历史总是惊人地相似。对比当代国际反恐战争中的俘虏处理难题,左宗棠的选择获得新的解读维度。 美军在阿富汗的“抓放循环”导致塔利班越打越强,法国在马里清剿极端组织时的心慈手软酿成更大动乱。 这些案例印证了一个残酷逻辑:在特定环境下,过度宽容可能造成更多杀戮。美国西点军校反恐研究中心2018年的报告指出,对死硬派武装人员的怀柔政策,成功率不足7%。 左宗棠的“铁血政策”最终被历史证明其价值。新疆收复后十年间,当地再未发生大规模叛乱,各族百姓得以休养生息。 更深远的影响体现在文化层面,左宗棠大力兴办义学,推广屯田,使中原文明在边疆扎下根基。 英国探险家斯坦因20世纪初在喀什考察时记录道:“这里的集市上,维吾尔商人与汉族工匠比邻而居,孩童们在同一所学堂诵读《千字文》。”这种和谐景象,恰是当年那场“雷霆手段”结出的善果。 从更宏观的视角看,喀什城下的抉择体现了中国传统政治智慧中的“经权之道”。儒家虽倡仁政,但《春秋》亦言“乱世用重典”。 左宗棠在给友人的信中写道:“治西域如医顽疾,猛药去疴而后可施温补。”这种刚柔并济的治理哲学,在河西走廊沿途的左公柳荫下,在迪化城里的书局学堂中,得到生动诠释。 当后世学者争论其手段是否过激时,新疆各族百姓用最朴实的语言作出评价“左大帅来了,我们的命保住了。”