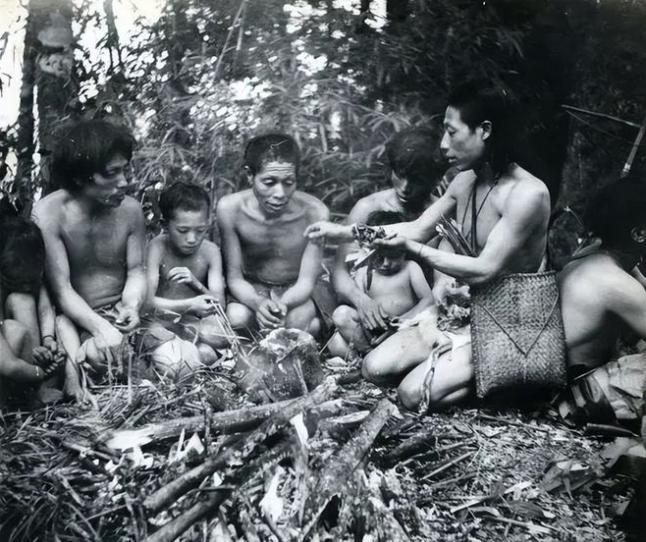

1956年,解放军在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体,蓬头垢面的男男女女,经过调查发现人数不少,他们生活的环境十分落后,常年在幽暗的森林下生活,服装破烂不堪,住的是低矮的草棚,靠野果捕猎生活,仿若原始人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 二十世纪五十年代的中国,社会主义建设热火朝天,一个新的国家轮廓日益清晰。 在云南哀牢山的原始森林深处,一支解放军边防部队的常规巡逻,林子里的滋味可不好受,没过膝盖的杂草里,不知道藏着多少毒虫猛兽。 虽然战士们都是上过战场的好手,可是在这种地方,经验也显得捉襟见肘,几天下来,带来的干粮见了底,却连半个人影都没看到。 就在班长准备下令撤退,大伙靠着树歇脚时,一个小战士突然指着头顶叫了起来,顺着他手指的方向,只见一棵几十米高的大树上,一个异常灵活的身影正飞速滑下。 而一声找到了,让所有人都精神一振,拔腿就追,可那个身影回头警惕地扫了他们一眼,便像阵烟似的钻进密林,再也不见踪影,林子里只剩下战士们焦急的呼喊在回荡:“老乡,老乡……” 这次遭遇虽短,却证实了深山里确实有人,消息上报后,上级立刻组织了一支由向导带领、物资充足的队伍,决心要找到这个神秘的“部落”。 这一次,准备更充分的队伍终于在几处隐蔽的岩洞里,和这群人打上了照面,可眼前的景象,让所有人都说不出话来,他们衣不蔽体,许多人只用几片芭蕉叶或兽皮遮挡身体,眼神里满是恐惧。 并且手里,还死死攥着自制的木弩和毒箭,通过向导断断续续的沟通,大家才知道,他们自称“苦聪人”,这个名字本身,就透着一股辛酸。 进一步看,他们的生活方式简直是人类历史的活化石,住在树上,用树枝和茅草搭成简陋的窝棚,正是所谓的“构木为巢”;钻木取火,用兽骨磨制箭头打猎;渴了就喝冰冷的山泉,食物全靠采集野果和捕猎。 在这样的条件下,族群的生存极其艰难,孩子们个个面黄肌瘦,婴儿夭折是家常便饭。 这是一个被现代文明忘得一干二净的角落,可他们为什么会落到这步田地? 随着调查的深入,一段悲惨的往事浮出水面,地方史料和周边村寨老人的记忆拼凑出了一个轮廓:苦聪人的祖先,并非天生就住在林子里。 在清末到民国年间,为了躲避官府和地方武装的残酷盘剥与战乱,他们才不得已举族逃进了这片与世隔绝的深山。 而长久的隔绝,让恐惧刻进了骨子里,代代相传,山外的世界在他们记忆里,等同于危险和死亡,这也解释了,为什么他们初见解放军时,第一反应不是好奇,而是惊恐地逃跑。 当解开他们心里的疙瘩,靠强行“帮助”是行不通的,工作队调整了策略,特意请来语言文化相近的哈尼族、傣族干部帮忙沟通。 在围着篝火,战士们用最朴素的话告诉他们,山外的世界已经变了,不再有压迫和杀戮,现在是人民当家作主的新中国。 同时,带来的衣服、粮食、盐巴也分发下去,当苦聪人第一次穿上布衣,第一次吃到撒了盐的米饭时,脸上那种既惊讶又满足的笑容,让在场的所有人都感到一阵心酸。 而信任的种子一旦种下,很快就发了芽,一个名叫李牙的猎人,成了第一个愿意走出大山的人,在他的带动下,前前后后两千多名苦聪人选择相信这支队伍,告别了世代栖身的丛林。 不过,从原始社会一步跨入现代生活,远比想象的要难,刚下山时,许多人对住瓦房、用铁锅的生活极度不适,甚至有些老人实在无法习惯,又偷偷跑回了山里。 但政府和周围的各族同胞没有放弃他们,国家出钱为他们建起新房,送来农具和种子,周边的村民手把手地教他们耕种。 在1959年,一部记录他们新生活的纪录片在云南播出,全国各界的援助物资像潮水般涌来。 更重要的是,1985年,国家民族事务委员会正式确认,苦聪人为拉祜族的一个支系,这从法律上,彻底解决了他们的身份问题,让他们拥有了平等的公民权利。 如今,哀牢山的森林依旧,但山里的人早已换了人间,当年那些在树上搭窝棚的族人后代,现在能熟练地用手机和远方的亲人视频通话;那个第一个走出深山的猎人,他的孙辈正在城市里读师范大学。 一个族群在短短几十年里,走完了其他民族几百甚至上千年的路,这段不可思议的历程,与其说是一个关于“解放”的宏大叙事,不如说当一个族群被外力从历史的长河中猛地拽到现在,也是一种幸运。 【信源】中国军网--星火燎原|在解放军的帮助下,苦聪人走出深山开始了崭新的生活!