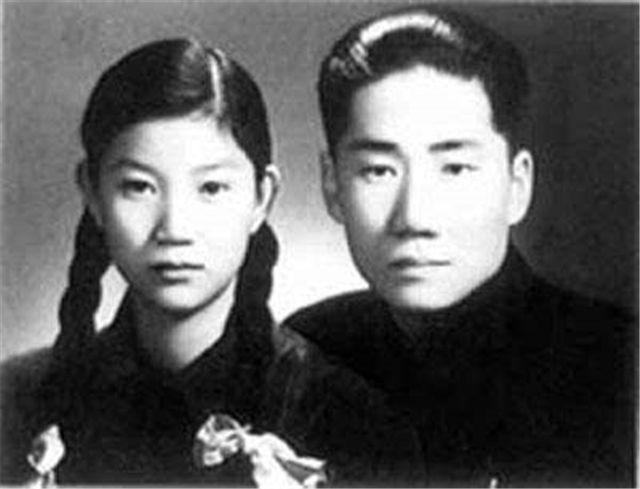

毛岸英出国前,是否已经预感到会牺牲?3种行为,异乎寻常 “1950年10月18日凌晨三点,我走了,别送。”院子里灯光昏黄,毛岸英低声嘱咐刘思齐。短短一句,却像钉子一样钉在那夜的空气里,再难拔出。 朝鲜半岛战火已成燎原之势。美国空军越过三八线,已经轰到鸭绿江岸。决策层几乎是连夜商讨:要不要出兵?深夜的中南海,毛主席与彭德怀争分夺秒敲定方案,同时把毛岸英定为总部翻译兼机要秘书。岸英自己主动请缨,“我是斯大林工学院毕业,俄语能派上用场。”在场的人都听见了,但没人想到他只剩下十来周的生命。 走前一晚,他做了三件不合常理的事。第一件,书桌旁那摞俄文原版《资本论》被他一册册分装到皮箱,又硬塞给刘思齐两本,并叮嘱:“考试别落下,书在,底气就在。”话不长,却用上了“无论发生什么”六个字。战争年代,很多军人都会嘱咐家属,但很少把话说得这样绝对。听来像关心学业,细想却透着一种“我无法陪你”的冷冽。 第二件,他把周末拜访毛主席的习惯写成“备忘录”,折好放进妻子笔记本最显眼的页面:“要见爸爸,他比我更需要你。”按说夫妻分离几十天,回来再去拜也不迟,可他硬是要用纸面形式固定。“如果我回不来,你顶替我做儿子的事。”这句没出口的话,被那张纸替他说了。 第三件最扎眼。医院后门灯泡在风里晃,他与刘思齐已经拥抱告别,却又回身行了一个九十度鞠躬。年轻的护士看得目瞪口呆——革命年代的战士有别离礼,但对妻子鞠躬致敬极少见。岸英身体前倾的那一刻,像是在向未来的孤独、向无法兑现的婚约低头。刘思齐后来回忆,“那一幕我竟没意识到是诀别。” 出发当天清晨,机场跑道薄雾未散。运-12运输机螺旋桨拉响,岸英把一个牛皮纸袋交给随行的通讯员:“里头是给彭总的俄文资料,路上别弄丢。”“您放心。”通讯员回答得干脆。没人知道,袋子底部还压着一张他与母亲杨开慧的黑白合影。母亲29岁牺牲,儿子28岁赴死,两张青春在枪火间错身,留下同款沉静目光。 十月末,志愿军总部设在大榆洞。美军频繁空袭,地面指挥所只能选在山洞。岸英白天翻译文件、夜里给彭德怀整理电报。有人劝他搬进防空最严密的隧道,他摆摆手:“我是参谋,彭总在哪儿我在哪儿。”26日,李志民发现岸英把手表摘了放桌角,“夜里不看时间,省点灯油。”表盘微微反光,那是杨开慧留下的遗物。 11月25日,阳坪里遭到B-26轰炸。爆炸后三分钟,人们在废墟间扒出岸英的钢笔和残缺笔记本。同行的高瑞欣哽咽着说:“他俩下午还讨论俄文电码,烟头都没来得及掐灭。”那本笔记里,有他标出的几页:一页是朝中联合司令部电台频率,一页夹着母亲誓言剪报。纸张焦黑,文字仍在。 噩耗传回北京,周末刚好来临。刘思齐照例去菊香书屋。她把先前那张“备忘录”塞进袖笼,硬撑着把自己当成‘儿子’去见毛主席。主席听罢,长时间沉默,手里那支银灰钢笔未落,墨水却滚出笔尖。那一瞬间,刘思齐读懂了岸英“非在场”的含义——不是外地,而是阴阳两隔。 多年后,一位在莫斯科同寝的俄国同学来华访问。他向刘思齐回忆:“岸英临走时说,‘如果子弹冲我来,我不躲,母亲已给我作了示范。’”这证实了岸英早有牺牲觉悟,也让刘思齐明白那晚三件“异乎寻常”的举动其实是一组连贯动作:交代未来、托付孝道、行诀别礼,缺一不可。 今天,很多人拿“首长之子上前线”当口号,仿佛只有出身高贵才衬得上牺牲的罕见。事实恰相反,岸英之所以珍贵,在于他用极短暂的人生完成了普通战士必须完成的全部流程:听命令、守岗位、担风险,最终被炸弹夺走,而后静静化成坐标点。同生在那个年代的战士,何其相似。 从北京最后一晚到阳坪里火球腾空,总共三十八天。三十八天里,他送走了书、送走了习惯、送走了自己。有人说他“预感”了牺牲,其实不如说他在逻辑上推演:朝鲜战场极度缺乏防空火力,敌军轰炸一天几十次,留给指挥所的生存概率本就有限。一个受过完整军事教育的人,对此不会不明白。 战争结束已逾七十年,鸭绿江河面仍在流淌。岸英留下的“没打算活着回来”之语,不是悲观,而是对极限风险的冷静计算。当风险成为必选项,个人生死只剩一种态度——提前安排好身后事,然后把全部注意力投向眼前任务。这也是那三件异乎寻常行为背后的真实逻辑。 至此,我们回到最初的问题:毛岸英出国前是否已预感到牺牲?答案不必置疑。他的三种行为并非感伤的浪漫,而是一位职业军人的周密准备,一位革命者的坦然选择。