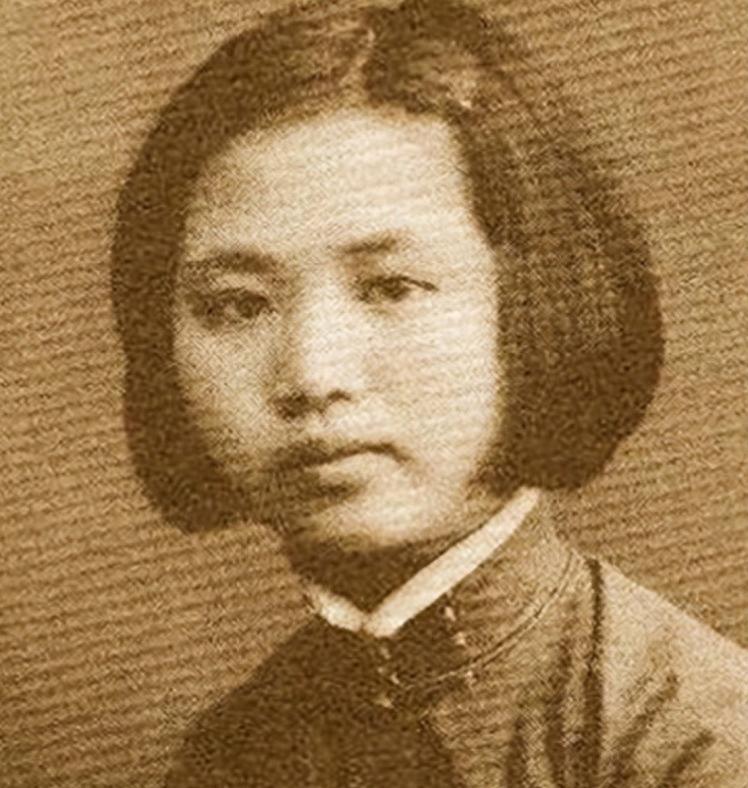

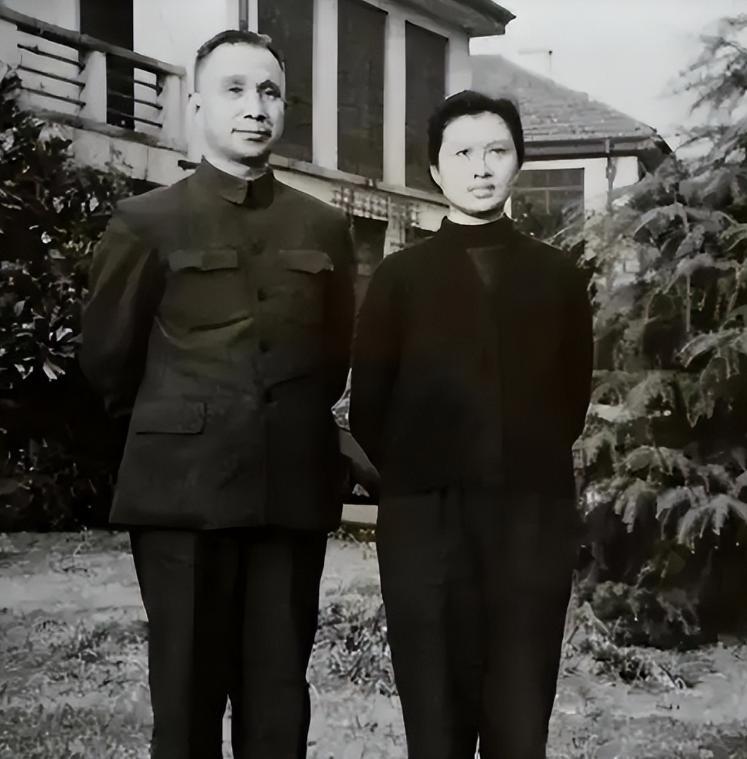

粟裕追求一女兵,写情书却被她撕碎:国难当头,不想考虑个人情感 “副司令员,你这信我是真撕了,您别介意——现在可不是谈私情的时候。” 1939年11月下旬的泾县黄昏,篝火明明灭灭,楚青压低嗓子,对面坐着的粟裕微微一怔,随即苦笑。简短的对话,在寒风里划出一道火星,也为两人此后八十年的纠缠埋下伏笔。 追溯到两年前,扬州城陷落那天,十五岁的詹永珠正在教堂阁楼写英文日记。她听见街巷里传来异样的脚步声,以为又是一场屠杀。出乎意料,押送她的日本宪兵对美国牧师毕恭毕敬,连帽檐都不敢抬。那奇怪的一幕,让她心里生出剧痛——原来所谓的强弱秩序,并不在道德,而在实力。强者桀骜,弱者低眉。她当晚就撕掉日记本,决意离开象牙塔。 家里其实铺好了退路。父亲在上海印刷厂做经理,给美国公教会捐了不小的一笔钱,只求女儿能安全完成学业。可少女的固执出了名,她把所有证件塞进油灯,一把火烧得干干净净,然后摸夜登船南下。船到皖南,她已经拥有一个全新名字——楚青。姓氏来源于《左传》“动则生于楚”,既带点金戈气,也能掩人耳目。为她起名的,是后来写情书被撕的那位副司令员粟裕。 粟裕比楚青整整大十岁,行伍出身,指挥过“兰封大捷”“黄桥决战”,凶悍得像把开了刃的马刀。然而,他对书生气极浓的楚青眼神格外温和。教导队结束周测那天,他递过去一张纸条——密密写了九行,行行都是心事。纸条走到楚青手里,只剩下两段话:一段是“望甚珍重”,一段是“战火易散,人心难聚”。别的,全被她指尖撕成碎屑,飘进营房外的泥水里。 很多战友至今不理解她当时的反应。要知道,皖南山区枪炮声不断,生命脆得像灯花;一个年轻女兵,若能得到副司令员的青睐,日子好过得多。可楚青说,她最怕的是“欠下人情”。她看过太多青年才俊在后方谈婚论嫁,又在战场上留下血肉横飞的遗像。她不愿在阵地上分心,更不想让粟裕因为自己而犹豫。国亡则家亡,这是她的逻辑,听起来生硬,却无可辩驳。 粟裕被拒绝后没恼。相反,他把那封情书又抄了一遍,贴身放进上衣口袋,随同作战计划卷宗一同带进前线。江南反“扫荡”开始,新四军二支队咬住日军精锐打,游击、夜袭、破路、炸桥轮番上。楚青调去司令部做速记,整日趴在地图上记录数字、方位、口令,伏案时间比枪口冒烟的时间还长。她猛然发现,所有一线情报最终都汇总到粟裕手里,而他给自己的批示总多几句提醒:冷天加衣,夜路留神。看似随手,却避开了公事公办的格式。那一点温度,让楚青心底悄悄软下来。 1940年大雪夜,部队驻在云岭。简陋窑洞里烛火跳动,粟裕走进来,把一双军鞋烤在火盆边。外头硝烟弥漫,洞里出奇安静。楚青埋头整理缴获的文件,没抬头。片刻之后,粟裕说:“我不急,你也别急,先把仗打完再说。”一句话,没有誓言,没有催促,却像刀锋磨钝,反而更能割开防备。那一步,楚青没有后退。 次年春,二人以最简朴的方式成亲。没有礼服,没有戒指,司号只有一支旧小号。证婚人兼司仪是江渭清,贺礼是一床被子、一包食盐。前方炮声仍在,他们白纸黑字立下约定:不求同在一处,只求使命完毕时都能报到。有人调侃这算什么婚礼?楚青笑答:“打赢了仗,自然就有蜜月。” 婚后,聚少离多成常态。新四军七师南进,楚青伴随机要组辗转苏浙皖交界。电台跟着部队东躲西藏,敌机在头顶轰鸣,炸弹震得山石迸裂,电键却一刻不停。她最怕的并非炸弹,而是密码本落入敌手。一次紧急转移,她抱着全部密码本翻山过河,夜里脚下一滑,从十几米高的崖口滚下,一只胳膊险些折断。回到指挥所,粟裕皱了眉。她抬起左臂,像孩子显摆伤疤:“还好,没掉链子。”他嘴角动了动,最终只说:“下次看路。”那天夜里,粟裕端着冲锋枪巡岗到天亮,谁也没说他为什么不睡。 1943年,中共中央苏皖区党委女兵牺牲名录上,又添了十几位熟悉名字。刘瑞龙取来名单交给楚青,她一笔一画抄写,手指沾满墨汁,心里却像被针扎。她想起平日大嗓门的通讯员杨慧兰,记起跟她抢地瓜干的卫生员郑小雪,她们的结局是被敌人严刑拷打或活埋。名单抄完,楚青摊在桌上吹干墨迹,深呼吸一口气,继续走进电台,仿佛什么都没发生。旁人觉得她冷硬,只有粟裕明白,那是一种把悲痛压进骨头里的韧性。 两口子真正相守,是1949年渡江战役以后。南京城刚解放,粟裕出任华东野战军代司令兼代政委,公务如山。楚青搬进中山东路小楼,每天依旧早六点起床,帮丈夫整理作战日记,顺便备好热水和刮胡刀。有人说,胜利了,你们该享清福了吧?楚青抬眼淡淡回答:“没那么快,建设开始了。”言谈间没有一句甜言蜜语,却能让人感觉到那股绵长的默契——从战火里生出来的爱情,表面不烫,内里滚烫。 遗憾的是,之后的年代里,两人也经历了意想不到的风浪。1958年,粟裕因健康原因和其他复杂因素离开一线领导岗位,楚青却没给丈夫留下自怨自艾的空间。她把医嘱贴在墙上,再度操起速记本,为粟裕整理军事笔记、翻译国外资料。