【从假扮夫妻到革命伴侣——被历史尘封的“潜伏英雄”】潜伏英租界的中共秘密电台

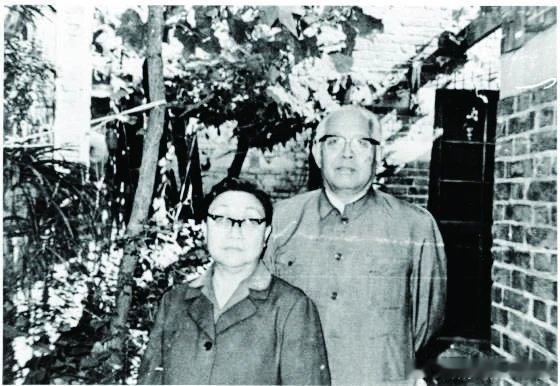

★1984年,夫妻二人回到天津秘密电台旧址。

“一份情报,有可能会影响一个战场,甚至改写一段历史。很多饱经风雨,乃至献出生命的地下党人,在当时隐姓埋名,又被历史慢慢尘封。”

和平区委党校党史研究科科长史煜涵说。作为一名研究天津地方党史的学者,史煜涵这些年常徘徊在一栋栋老建筑前,扎在厚厚的史料中,试图寻找抗日战争时期那些“潜伏者”的英雄故事,讲给生逢盛世的人们听……

站在沙市道福林里的旧址旁,车流在身后穿梭,这里曾是英租界林莫克道伊甸园,如今已无迹可寻。“1938年,就在这片闹中取静的居住区,两个年轻人组成了特殊的‘家庭’。”史煜涵翻开泛黄的档案,指尖划过两个名字:王光杰(后改名王士光)、王兰芬(后改名王新)。

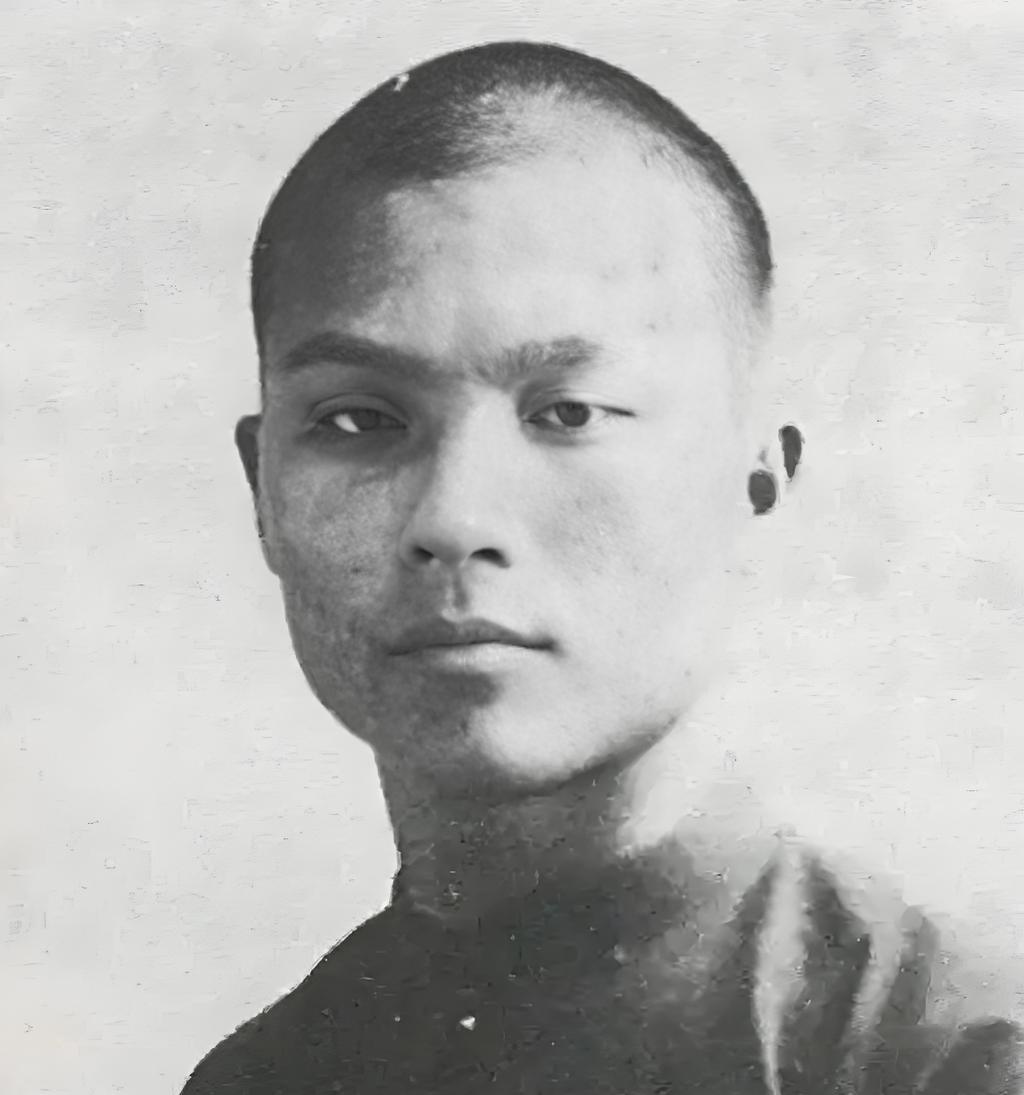

天津沦陷后,中共河北省委急需建立秘密电台。时任中共河北省委宣传部长兼天津市委书记姚依林(许志庸)选中了清华电机系高材生、地下党员王光杰,又找到16岁的河北女师附中学生党员王兰芬。

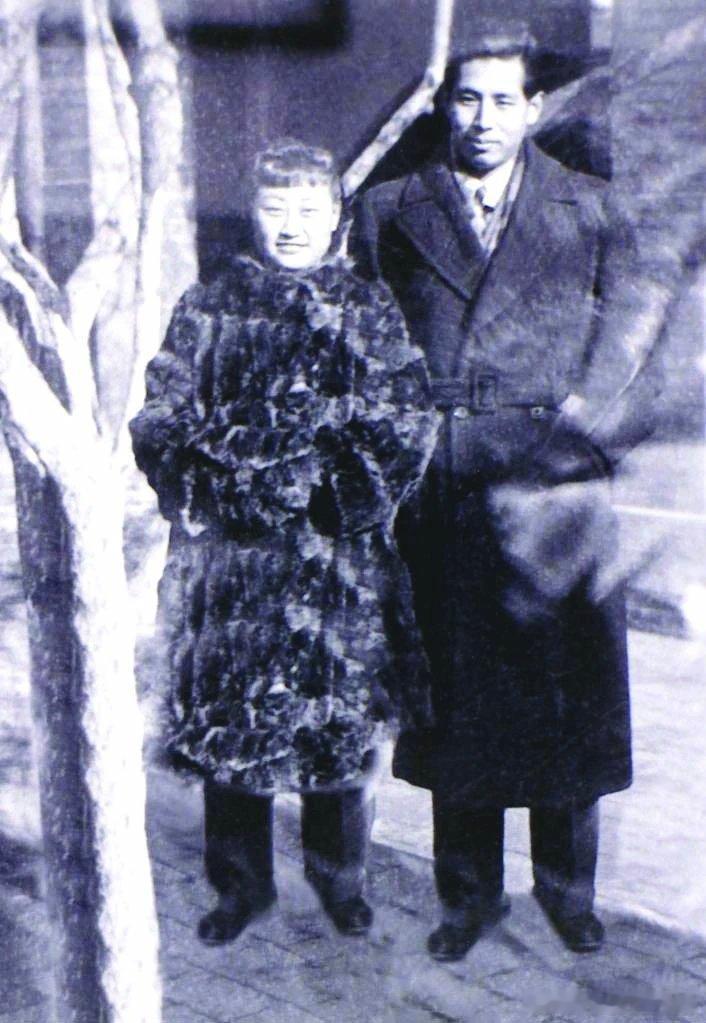

★1938年,王光杰(右)与王兰芬在天津设立秘密电台开展地下斗争。

“组织要求他们假扮夫妻,住进英租界一栋三层小楼。”史煜涵顿了顿,“第一次见面,王光杰脱口而出‘这么小’,王兰芬紧张得打翻了茶杯。”

为掩护工作,姚依林亲自改造二人形象。他让王兰芬剪掉辫子烫成卷发,给王光杰塞了梳子和头油:“做地下工作,形象要与身份相符,你们这样不修边幅容易引起怀疑。”

电台选址暗藏玄机——紧邻英国兵营(今实验小学)。“兵营周边供电稳定,发报时还可以借其电报信号掩护。三楼晒台视野开阔,一根竹竿立起便是平安信号。”史煜涵说,昆明路京海公寓旧址,当年此处名为福寿别墅4号,是电台1939年5月以后的位置。

组织考虑王兰芬年纪太小,又给这个“小家”找了一位40多岁带孩子的烈士家属,假扮成他们的婶母和弟弟。就这样,一个“小家”变成了“大家”。白天,“丈夫”王光杰去天祥市场电料行当技师,暗中采购零件,“妻子”王兰芬和“婶母”在家中照顾孩子。“工作”需要时,王兰芬会在晒台或跳绳、或立上竹竿,以表示安全。深夜,二人用绒布包裹电键,在闷热的阁楼里收发情报。当红色电波穿透夜幕,中共河北省委、天津市委与上级党组织以及北方各个根据地的战局悄然联动。

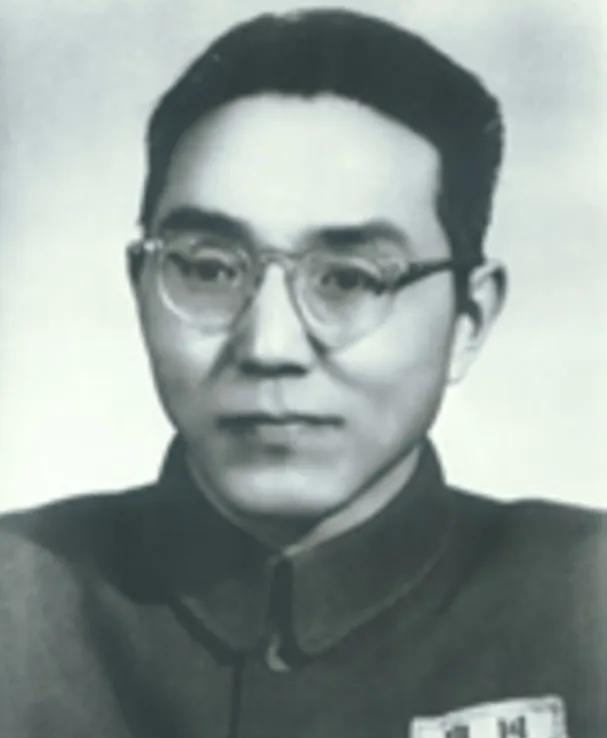

假戏真做的转折发生在一次危机中。某夜突发险情,两人躲进旅馆。黑暗中,王光杰决意牺牲自己保全电台,王兰芬却想掩护他撤离。“争执时,王兰芬突然问‘你的三无(没结婚、没对象、没目标)怎么样了’,王光杰答‘因为有了你’。”史煜涵感慨,“生死考验催生了最真的感情。”1938年12月26日,经党组织批准,这对假夫妻在天津结为真伴侣。战火中的离别与坚守更令人动容。1940年春天,夫妻二人因随各自部队转移而失联。不久,甚至传来王兰芬“牺牲”的消息。此后“孤身一人”的王光杰拒绝重组家庭,将所有悲伤化作工作的动力,全身心投入党的广播电台建设事业,并因此被授予“特等功臣”奖旗和“人民功臣”银质奖章。其间,在东北工作的王兰芬通过报纸刊登的丈夫模范事迹,终于在1947年冬找到正在晋冀鲁豫根据地工作,失散多年的王光杰。

“两人重逢后,王光杰说的第一句话竟是‘我可以抽烟吗’,王兰芬用颤抖的声音回答‘也给我一支烟’。”史煜涵翻出1984年的访谈资料——晚年的王光杰已不能说话,但听到这段往事时,眼睛骤然发亮。

站在昆明路车水马龙的街角,史煜涵望向福寿别墅4号曾经的位置:“他们克服困难、冒着生命危险自制电台连通延安时,王兰芬才16岁。这些年轻人用生命守护信仰,用生命托举电波的往事值得今人传颂。”

夏日的微风吹过树叶沙沙作响,恍若当年晒台上竹竿摇曳的暗号。那些永不消逝的电波,终将携着忠贞与勇气,穿透岁月尘埃。

(来源:天津日报 记者|宋德松)

![[点赞]看了郭汝瑰的潜伏经历,才知道《沉默的荣耀》吴石暴露的原因。不是因为周至](http://image.uczzd.cn/12265919078372011419.jpg?id=0)

用户10xxx27

无名英雄。